大林

本日はお越しいただきありがとうございます。OVERKASTの大林です。今日は「『はじまりのデザイン学』のよみかた」ということで、先日発売された中村さんの著書『はじまりのデザイン学※1』のよみときをしていこうと思います。

『はじまりのデザイン学』書影

『はじまりのデザイン学』書影

僕と中村さんは、これまで「デザインのよみかた」として、講座やポッドキャストを通じ、デザインの基礎課程をプロトタイピングするプロジェクトを続けています。お笑いコンビでいう相方みたいな感じですね。これまでもいくつかデザインに関する本を読み解いてきましたが、いずれも「◯◯のよみかた」としてきました。

中村

中村です。年度末の金曜日と。かなり慌ただしい時期に足をお運びくださり、ありがとうございます。『はじまりのデザイン学』は2月20日に刊行されました。今日は3月21日ということで、ちょうど一ヶ月が経ったところです。僕としては初の単著ですから、この間、いろいろな書店やウェブサイトで動向を見てきました。もう気が気でなくて(笑)ありがたいことに、こちらの青山ブックセンター本店をはじめ、大きく扱ってくださっている書店もあります。嬉しいものです。

今日は『はじまりのデザイン学』に関しての最初のイベントとなります。ですから、この本で書いていることのきっかけや、ヒントになったものごとについて、紹介していこうと考えています。それはそうと、これまで「デザインのよみかた」では「名著よみときシリーズ ◯◯のよみかた」とサブタイトルがついてきました。今回ばかりは名著ではないです(笑)

大林

今日は参加者特典として「『はじまりのデザイン学』のはじまり」と題した小冊子を入口で配布しています。中村さんが『はじまりのデザイン学』に至った経緯をまとめたものに、僕のレコメンド文も所収した16ページの冊子になっています。これ、実は本文の最後に挟めるようになっているんですよ。

中村

『はじまりのデザイン学』は、全240ページ。それでこの冊子はページが241からカウントされています。ボーナストラックみたいな塩梅です。実は『はじまりのデザイン学』、企画段階では最小200から最大で256ページとの目安で進行していたのが、はからずとも特典冊子で256ページに達することになりました。デザインは本書とおなじく古屋郁美さんにご担当いただいています。

Design Beginner’s Mind

中村

『はじまりのデザイン学』は、基本的にはデザインの入門書です。全体で4章の構成のなかで、こまかなテーマが講という単位でまとまっています。こちらは全部で15講。大学の講義みたいな体裁を踏んでいます。英語タイトルは『Design Beginner’s Mind』としました。さしずめ「デザインの初心」というところでしょうか。

初心者向けのデザイン書は、これまでもたくさん存在しています。ただ、その多くはスキルやオペレーションに軸足を置いたものが中心です。たとえばロゴ制作やレイアウト、配色などの実務を想定としたハウトゥー。あるいは、アドビをはじめとしたPCアプリケーションの手引き。それからビジネス書としての入門本もありますよね。マーケティング視点からのデザインを扱うものもあります。一方で、そもそもデザインとはなんなのか?——そうした「最初の疑問」に答えようとするものは、案外見当たりません。

こうした状況はデザインの教育機関も似ています。入学時点で、すでに専門領域が分かれていて、最初から「◯◯デザイン専攻」と細分化しています。そして入学後しばらくは、スキルやオペレーションが断片的に教えられてゆくかたちをとる。上級学年でプロジェクト形式の課題になり、ようやく種々のスキルを統合しながら、構想としてのデザインへとタッチすることになります。書物であれ、教育機関であれ、いずれもスキルを習得した先の応用として、デザインそのものを考える機会を設ける傾向にあると言えます。

でも、その順番って本当に正しいのでしょうか。たとえば、おいしい料理をつくるうえで、適切な包丁さばきを体得することは、もちろん必要です。でも、断片的に技術を習得した先に、おいしい料理が保証されるかと言えば、そうとも限らないでしょう。たしかに技術自体は教育に向きます。徒弟制度よろしく技術を継承することは、それがずっと続いているゆえ体系化されてもいる。

とはいえ、これだけでは着地点を保証していないことにもなります。「デザインとは、そもそもなにか?」そうした包括的なマインド面の基礎は、現状、不足しているようにみえるのです。基礎教育は、スキルセットばかりでは成り立たないでしょう。このような課題意識から、あらためてデザイン教育プログラムを検討したことが、僕のこれまでの仕事のひとつになります。過去、漠然と基礎と認知されてきたものを、すこし疑いつつ、デザインの教育をデザインしたかたちです。

大林

ひとつの章に3〜4講が、さらにひとつの講に3〜4項が収まっていて、結構ボリュームがありますよね。はじまりの章タイトルが「デザインのそもそも」になっています。ここではコーヒーカップがデザインしたライフスタイルの話からはじまって、ハンドアクスや活版印刷、スマートフォンと、大きなデザインを扱っているところからはじまっています。

中村

この本では、ひとまずデザインを「人類が環境に即していくためのいとなみ」それから「ある時代や地域など。集団における集合的無意識へ焦点をあてる行為」としています。これをあらゆるデザインに通底するマインドとしながら、個々の話を紐解いてゆくかたちにをとりました。そうそう、この本は企画段階で、ながらく『デザインのそもそも』の仮タイトルで進行していました。第一章のタイトルは、その名残りでもあります。入稿直前までゲラデータのタイトルは「somosomo.pdf」でした。だから僕のなかでは、今もこの本は『デザインのそもそも』なんです(笑)

『はじまりのデザイン学』に決まったのは、入稿のひと月前くらいかな。その後、英題『Design Beginner’s Mind』がサブタイトル的につくことになりました。実はこれ元ネタがあるのですが、『Zen Mind, Beginner’s Mind※2』という本で、アメリカで1970年に刊行されたものです。曹洞宗の僧侶、鈴木俊隆の主著となるものです。20世紀なかばを過ぎた頃、アメリカでは禅のブームがおきて、現代音楽家のジョン・ケージ、ほかにもジャック・ケルアックやアレン・ギンスパークなどビートニックの作家たちが禅に影響されました。スティーブ・ジョブズも禅の影響を公言していましたが、彼はまさにこの後追い世代にあたります。

アメリカ合衆国における禅ブーム。その立役者のひとりが鈴木大拙です。大拙は戦後、アメリカに渡り、コロンビア大学を拠点としながら講演活動をおこないました。そして、もうひとりが鈴木俊隆です。『Zen Mind, Beginner’s Mind』は、彼のキャリアを集大成したような書物。Beginner’s Mindとは、仏教語の「初心」の英訳です。初心忘れるべからず……の初心。だから、初心者の初心とも言えるし、その道で経験を積んだ玄人にとっても、芯となる大事なことでもある。ですから『はじまりのデザイン学』で扱うのは「デザインの初心」なんです。とても生意気なのだけど。初心者はもちろん、長年デザインに携わっているかたにも響くような内容を目指しています。読み続けられ、読み返される本にしたかったんですよね。

大林

今流通している『Zen Mind, Beginner’s Mind』は、「スティーブ・ジョブズの愛読書!」と書かれた顔写真付きの帯になっていて、前に何気なく電車で読んでいてはずかしい思いをしたことがあります(笑)

中村

『Zen Mind, Beginner’s Mind』は、この数年ビジネス書としても、ちょっとしたトレンドになっていますよね。もうひとつ。僕個人、デザインやその教育を考えるときに気にしているのは、ある種の文化的土着性です。これはデザインに限らず、なにごともそうですが。海外で生まれた新たな視点や概念を、いかに早く知るのか。そしてそれをタイムラグなく翻訳すること……ここに価値を見出すことは文明開花の時代以来、今なお根強いものです。もちろん、それも必要なことだけど、デザインの性質をふまえると、自分たちの文化圏にある概念やことばで考え、語ることも必要だと思うんですね。もちろん国粋主義的な意味ではなく。

それは鈴木大拙や鈴木俊隆が持っていた意識とも通じるのかもしれません。大袈裟かもしれないけれど。彼らもまた保守的な人ではなく、いったん文明を咀嚼したうえで、それぞれの思想を確立している。いまデザインに携わる人間が、その先にいてもいいと思うんですね。さて。これまで僕がデザインを考えるなか軸としているのは、まず情報デザイン、それからタイポグラフィ、民藝運動となります。

大林

こうしてキーワードとして一覧すると、中村さんらしさが出ていますよね。もちろんどれも普遍的なデザインの話ですが。

中村

そうですね。今日はこのあたりの話が、繰り返し出てくると想像します。僕がデザインの教育に携わるようになったのは2009年のこと。東洋美術学校に勤めはじめたことがきっかけです。コミュニケーションデザイン専攻という4年制のデザイン学科に配属されました。当時はグラフィックデザインを軸としながら、徐々に情報デザインの要素を模索しようとしていた時期でした。さまざまな方が魅力的な授業を担当されていました。実は大林さんとも、ここでお会いしています。それから河野三男さん、白井敬尚さん、杉下城司さん。竹内誠さん。ほかにも素晴らしい講師陣が揃っていました。

一方、そこではいくつか課題も抱えていました。まずは4年間のデザイン教育の全体像がみえにくかったこと。多くの授業が開講されていたものの、各々の関連性が見えにくい状態でした。ここで4年間学ぶことで、どのようなデザインを体得してゆけるのか。そうした見通しを踏まえた構造を持っていなかった。プログラムとしてデザインされていなかったんですね。それゆえ卒業制作展も散漫としていました。同時に基礎課程も不足が多く、当時、基礎科目として開講されていたのは、デッサンと色彩構成、それからアドビのオペレーションでした。

前者は確かに美術の基礎かもしれないけれど、決してデザインの基礎ではありません。それからオペレーションの授業も道具それぞれの特性を理解せず、漫然とハウトゥーが伝えられている状態。いずれにせよ、強制給餌のようになっていました。前述の通り、上級学年で開講される内容が充実していたぶん、そこに大きな乖離を覚えたんです。とはいえ、いろいろとリサーチするうち、これはなにもこの学校だけではなく、デザインの教育全体が抱えている問題であるとわかりました。

2011年とか、そのくらいか。講師仲間と協議しながら、カリキュラムへ積極的に手を入れてゆくことになります。数年かけておこなったことは、主にふたつ。まずは授業全体を6つの領域に分類し編み直すこと。それから基礎授業の追加です。開講科目を65程度に絞り、そこから基礎領域、タイポグラフィ領域、インタラクティブ領域、プロモーション領域、環境領域、プロジェクト領域と分類しました。こうして領域化することで、学生としては授業選択がクリアになり、講師同士の横のつながりも生まれるようになりました。文脈ができてゆくんですね。

たとえばタイポグラフィの授業。かつては書籍制作を前提としていました。もちろんタイポグラフィの源流をみれば、それは間違いない。一方、タイポグラフィは、すべてのデザインやメディアに関わるインフラストラクチャでもあります。タイポグラフィを軸としながら、インタラクティブなメディア、それからサイン計画をはじめとした環境デザインへと接続してゆくことも可能なはず。結果として。広義の情報デザイン教育、そのありかたができてきました。そして。初期段階において、これらを包括的に体得できる基礎科目を開講しました。ここでのプロセスが『はじまりのデザイン学』に直結します。

あらためてこの時期を振り返ると、なによりデザインを取り巻く状況が、大きく変化していました。情報アーキテクチャの台頭があり、インタラクティブなUX/UIがデザインシーンにおける主たる対象になってゆく。デザインシンキングに期待が集まり、ビジネスシーンからも、大きく「デザイン」が注目される。かと思えば、ソーシャルメディアなどの先端メディアを介しながらリバイバルしたのは、一見すれば、ふるめかしくもみえる民藝や工芸のような領域でもありました。そしてアートスクール的な従来型の「デザイン」は、急速に時代遅れのモードのようにみえるようにもなった。

とはいえ、いずれもデザインそれ自体であることは、まちがいないでしょう。そこに通底しているものこそがデザインの正体であるはず。デザインを環境、それに即してゆくための智慧と行動と捉えれば、必然的に細分化されていることにもなります。環境の解釈の数だけ、デザインは細分化されるともいうか。こうした状況を眺めるうち、ふとデザインがPCやスマートフォンにあるOSとアプリケーションの関係のようにみえてきました。ユーザーの目的にあわせ、PCであつかわれるアプリケーションは変化する。しかし、それを稼働させるためのOSは、常のものとしてある。このアイデアを紐解きながら、基礎教育を編んでゆくこと。これがいつしか、それが僕個人の課題のひとつとなりました。

ここで大きなヒントとなったのは、エクスペリエンスデザインです。これもまたあるころからインタラクティブなデザイン領域で生まれ、UXと呼ばれるようになったもの。はずかしながら当初、僕はその意味がわからなかった。いや、UXの概念や行為はすぐ咀嚼できたのですが、なぜ当時、台頭してきた情報デザインの領域において、それがわざわざもてはやされるのかが、いまいち理解できなかった。「それって、あたりまえじゃん」といった具合に。もともと僕は学生時代、光環境デザインを学んでいたせいか、空間における動線をふまえながら、それぞれに適した照明をおこない統合することは、デザインのことはじめとして自然と身についていたんですね。

とはいえ、それまで平面デザイン領域とされていた範囲のデザイン教育では、ポスター制作やイラストレーションなど、描画技法の延長にある指導が主たるものだったのは事実です。それではUX的な視点は生まれにくいかもしれない。情報デザインと呼ばれるものごとに出会い、それまで僕自身のなか連綿と溶けていたデザインプロセスを「UX」「UI」と二分して捉えられるのは、とても大きな発見となりました。このUXと情報の関係性を、すべてのデザイン領域における基礎と見ることで、教育にも反映できやしないか——そうしたアイデアにいたります。これがデザインのOSなるものを、薄皮を捲るように理解しはじめたきっかけです。

Interface/環境

中村

それで僕個人、このしばらくすごく大きいキーワードだと捉えているのが「即」というものです。環境をはじめ、なにかに即するための行為をデザインと呼ぶのかもしれません。繰り返しになりますが『はじまりのデザイン学』では、まずデザインを「環境に即するためのいとなみ」としています。いろんなデザイン、プロダクトデザインだったり、UIデザインだったり、グラフィックデザインがありますが、いずれも基本的には環境に我々が即していくための行為と見ることができます。

人類最初のデザインとされるハンドアクスも同様です。ここで石を加工したことも、もちろん大切なところです。しかし、これがなにより道具であること。つまり狩猟や採掘と、環境をデザインするための存在であったことこそ重要です。いわば人類が環境を理解するための接点でもあったのです。これが身体器官の延長となるんですね。ハンドアクスを通じて自身が属する場を理解し、更新することができた。ハンドアクスは環境をデザインするためのインターフェースでもあったわけです。

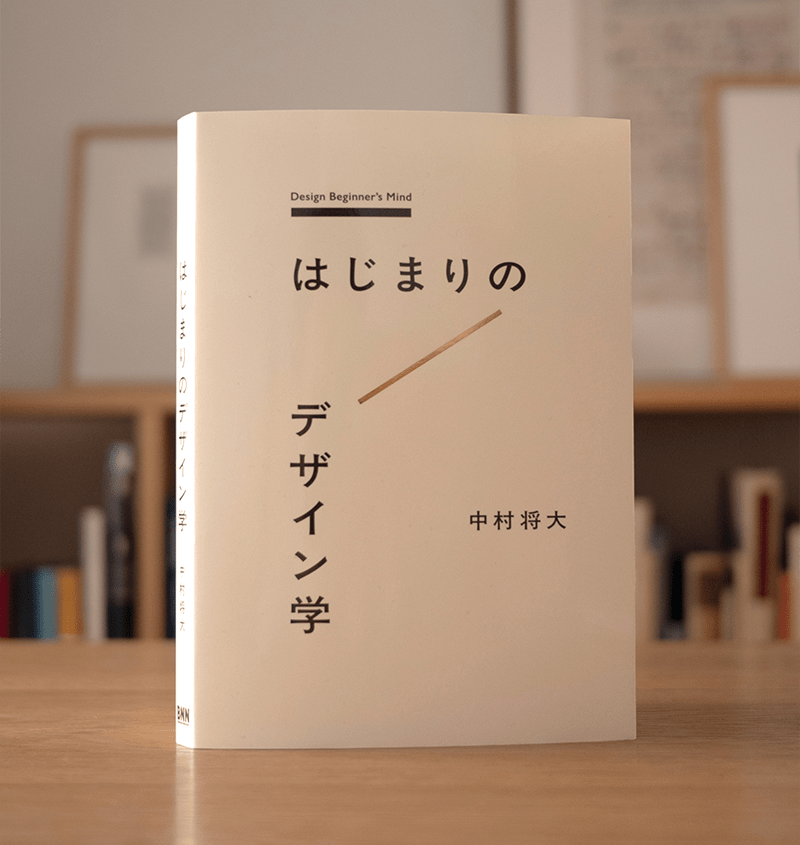

本書では、これと並行してコーヒーカップを紹介しています。スターバックスコーヒーなんかにある、ちょっと大ぶりの蓋付き紙カップです。見た目としては、そんなに大袈裟なデザインにはみえません。だけど、この提供方法が普及したことでコーヒーを飲むライフスタイルそのものが変化しました。店舗での飲食、テイクアウト、あるいは仕事合間のコーヒーブレイクがシームレスになったんですね。コーヒー文化を更新するうえで、この紙カップによるインターフェース性が重要になっている。そしてハンドアクス同様、こうした新たなデザインは次世代の基本、基準となっていきます。あらたに更新された環境に、今度は私たちが促してゆくかたちになります。まさにインフラ化と言えます

コーヒーカップ

コーヒーカップ

では、環境とはいったいなにか。英語であればEnvironmentとAmbient、ふたつの言葉に翻訳できます。環境省などのウェブサイトを見ると、土壌汚染や自然災害といったものがでてきます。広く認知されているのは、この環境かもしれません。それこそ「環境を守る」「環境保護」のような。これはEnvironmentということができます。バウハウスに学び、ウルム造形大学の学長を務めたマックス・ビルは

デザインの目的とは——建築であれ、ヴィジュアルデザインであれ、プロダクトデザインであれ、いずれのデザインであっても——すべて環境形成である※3

としています。外界環境形成とされるものですね。

遡ってアーツ・アンド・クラフツをみれば、ウィリアム・モリスは家をデザインの総合と見ていることがわかります。バウハウスの教育カリキュラムにおいて、その最終段階はビルディングとなっています。ここで家から建築物……と範囲がすこし拡張しています。私的な領域である家と比較すれば、建築物という言葉は、いくらかおおやけ性を持ちます。そこから環境となる。人間を中心としながら、デザインの対象が同心円状に拡張していったのが近代デザインの潮流と見ることができます。実際、20世紀半ばともなれば、都市計画もひとつのデザイン領域と認識されてゆきますよね。

大林

Environmentは外部環境とも言い換えられることができますが、フラットな空間という印象がありますね。それがAmbientになると主観みたいなものがあって、そこから広がっていくイメージになる。昔この両者をどう翻訳するか相談されたことがあって、そのときにはAmbientを内部環境と置いたのですが、そうするとより狭い範囲にも聞こえるので、なかなか難しいところです。

中村

まさに。Environmentは、わりとわかりやすいんです。一方でAmbientは定義化しにくいところがある。環境音楽とはAmbient Musicの翻訳です。この第一人者であるブライアン・イーノによれば、

例えばゴスペルのように、何らかの場所を伴った音楽に一層興味がある。聞き手は、目当ての音楽を体験するためにはある場所に赴いて、そこの一部にならなくてはならないような音楽だ。そこで人は、全く異なる社会的・音響的な設定の中に入る。その音楽を包む、完全な背景が存在する。※4

となります。環境を外界とするのではなく、みずからもまた環境のひとつに溶けているような状態。僕はどうしても、この言葉からは谷崎潤一郎『陰翳礼讃※5』を想起してしまいます。

だがその羊羹の色あいも、あれを塗り物の菓子器に入れて、肌の色が辛うじて見分けられる暗がりへ沈めると、ひとしお瞑想的になる。人はあの冷たく滑かなものを口中にふくむ時、あたかも室内の暗黒が一箇の甘い塊になって舌の先で融けるのを感じ、ほんとうはそう旨くない羊羹でも、味に異様な深みが添わるように思う。

ここでは羊羹、室内、自身が、それぞれの存在ではなく、ひとつの状況となっている。

大林

イーノは入院しているときにアンビエントミュージックを思いついたみたいですね。ボブ・ディランも入院を契機にスタイルが変化していたり、病室で生まれるアイデアもあります。

中村

なるほど。エリック・ギルが『An Essay on Typography※6』を書いたのも入院しているときだったようですね。思えばデザイン教育プログラムを検討していた頃、僕も一回、入院していますね(笑)

鈴木大拙は近代化のなか、環境が克服される対象となったことを指摘しています。これを情けがないと言うんですね。Ambientという言葉や、Ambient Musicは海外発のものだけど、これは東洋的な感覚にも通じそうです。たとえばルネサンス絵画は透視図法の確立とともに成立しました。いわゆるパースペクティブです。つまり視点の中心が作者によって設定されている。

それはつくり手の視点であると同時に、鑑賞者の視点にもなります。描かれたオブジェクトは、あくまでも観られる側となる。反対に言えば、設定された視点からでないと、それは正確に鑑賞できないんですね。絵画を鑑賞する対象として分離することで、透視図法は成立しているとも言えます。これは環境を外的なものとして、同心円の中心に人間がいる感覚ともかさなる。

一方で屏風に描かれた水墨画なんかは、そうした中心性は希薄です。たとえば長谷川等伯の『松林図』を見るとき、絵画を鑑賞するというよりも、むしろインスタレーション的な感覚を覚えることがあります。その場にある湿度や温度が想起される。自身が絵画のなかに入ってゆく印象です。これは先ほどの『陰翳礼讃』とも通じます。

松林図

松林図

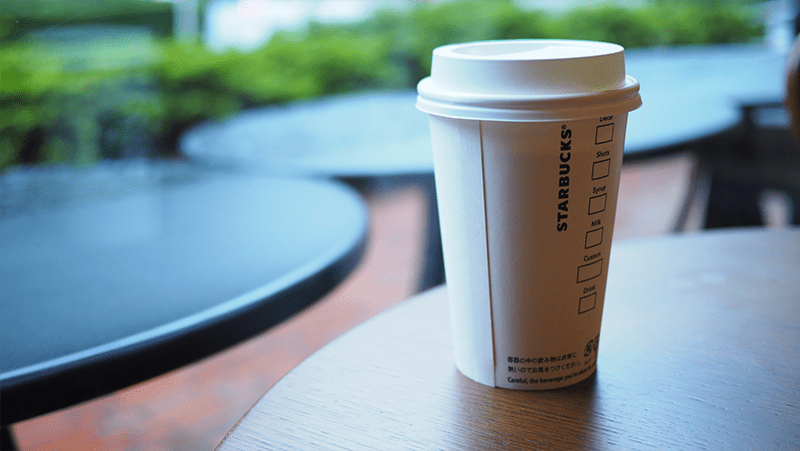

「環境をデザインする」という言葉をEnvironmentとAmbient、その両面から見てゆく必要があると考えます。東京計画1960を眺める丹下健三の写真があります。これはまさにデザインの対象が外界すべてであり、そこには、つくり手による視点の中心があることを象徴しています。とはいえ、同時期には『暮らしの手帖』も刊行されていたりします。日々の暮らしから豊かな生活を見てゆくもの。「誰かのためのデザイン」と「わたしたちのデザイン」は、同期しているのかもしれません。デザインをすることは、時に特別なことのように語られます。しかし、人間誰しもデザインの能力自体は備わってもいる。デザインの教育を考える上で、この前提は忘れないようにしています。

丹下健三

丹下健三

大林

以前収録したポッドキャストで、中村さんが『松林図』とウィリアム・ターナーとの類似性を指摘していましたね。日本もイギリスも島国で、湿気がモチーフになる傾向があると。ロンドンでは霧がかかる日が多くて、日本だと日本海側、北陸の風景がそれに近い。すりガラスみたいに視界がぼやけるような、そのみえかたが『松林図』やターナーにある。ほかにもフィッシュ・アンド・チップスと鱧の天ぷらも似ている、と(笑)環境を意識するとき、あいだに霧や空気があることの意識は、思想にも影響していそうです。

中村

そうですね、湿度が高い日には、特に外界と自分自身の境目が曖昧になりますよね。一方で空気がカラッとした風土では、そうは意識しづらいかもしれません。スペインでは光と闇が二分されていた……と建築家の内藤廣さんは指摘されていました。確かにヨーロッパの大陸側、とりわけラテン系の文化圏とイギリスでは思想やデザインの性格が異なる。

そういえば柳宗悦をはじめとして、民藝の面々はイギリス指向ですよね。柳が世に出たのはウィリアム・ブレイクの研究だったし、河井寛次郎や濱田庄司もカントリージェントルマンみたいなスーツスタイルです。寿岳文章の書物に関する知見も、フラーロン派と通じているようにみえる。なによりバーナード・リーチがいますからね。そうそう、柳宗悦と濱田庄司はエリック・ギルを訪ねているのですが、そのとき柳はギルの文字についても褒めています。ギルが試みていた都市部から距離をとっての制作活動も、濱田の益子移住とかさなるようにもみえてきます。もちろん、これは一例ですが。こうして土地土地の環境と、その解釈からデザインの類似点が生まれているようにみえます。

Design/Craft/Art

中村

『はじまりのデザイン学』では、デザインとクラフト、アートの違いについても触れています。いわゆるギョーカイ関係者としては自明のことのようでいて、いざ説明するとなると、みなさん歯切れが悪くなってしまう(笑)いつのころからか「アートは問題提起。デザインは問題解決」というのが定着したけれど、それはそれで疑わしい。端的に区別しようとすると、どうしても限定的になりますし、一方が損をするような解説にもなってしまいます。なにより。デザインとアートを区別しようとすると、なぜか前提としてデザインはビジネス、アートは現代アートとなってしまうことも、考えてみれば不思議です。

根源的なところでは、デザインとクラフト、アート、いずれも同様でしょう。まさに「人類が環境に即していくためのいとなみ」それから「ある時代や地域など。集団における集合的無意識へ焦点をあてる行為」というもの。僕はデザインの畑にいるから、これをデザインと言うけれど、これがアートでもクラフトでも意味合いは変化しません。ただ、これらは近代のなか細分化されました。要するに、いとなみとしてではなく、職業としての区分なんですね。

大林

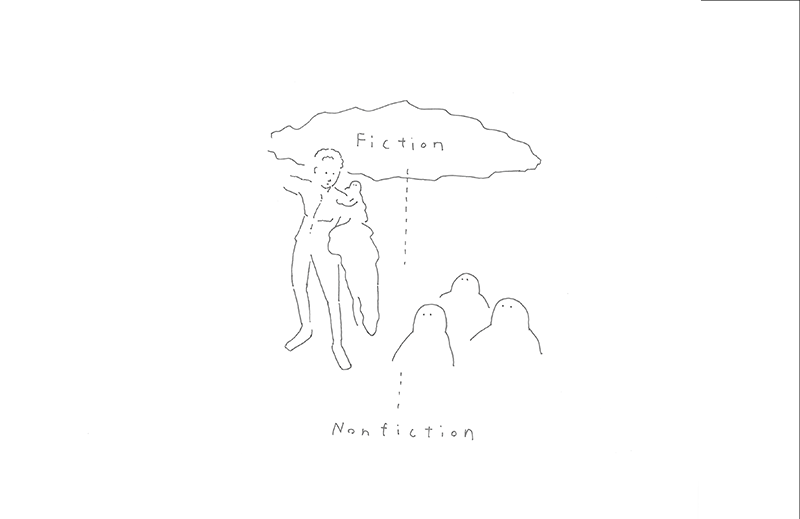

ここではアートとクラフト、デザインの関係を、フィクションとノンフィクションで区別しています。こうしたアナロジーも本書の特徴ですね。挿絵ではギリシア彫刻と、それをみつめる集団が描かれている。今回、イラストレーションも中村さんなんですよね。ゆるいテイストでいい感じです。

『 はじまりのデザイン学』より該当図版

『 はじまりのデザイン学』より該当図版

中村

今回、僕としてははじめての単著となりましたが、はからずともイラストレーターデビューともなりました。当初はベジェ曲線で仕上げようとも考えていました。しかし編集の石井早耶香さんから、ぜったい手描きで!と推されたんです。だから、このページは何度か描き直しています(笑)

ひとまず。アートなるものの主たる役割が鑑賞するものであれば、クラフトやデザインは用いるものと言えます。鑑賞するもの、つまりフィクションという立場を得たことで、アートは徐々にファンタジー化していったと見ることができます。近代以降はそれが顕著ですよね。マルセル・デュシャンの『泉』なんてファンタジーの極みでしょう。ただ、これらの境目に線引きすることは、おそらくできない。ギリシア彫刻や宮殿、あるいはカトリックの教会や聖書の装釘、宗教画。これらはフィクションと、ノンフィクションの世界を接続する装置でもあるはずです。神話は確かにフィクションかもしれません。

しかし、それはある集団における価値観や生活意識を司る存在でもある。反対に言えば、ある集団における価値観が物語となったのが、神話とも言えます。こうなるとノンフィクションを稼働するOSとして、フィクションが機能している。とはいえ、ときに荒唐無稽にもみえるフィクションも、それぞれの風土や社会、つまり環境から形成されたものでもあるんですね。フィクションとノンフィクションは相互包摂しながら循環しています。

大林

たしかに。そうですね。

中村

たとえば、グーテンベルク聖書は写本の「うつし」と言えます。写本も印刷聖書も、テクストを記録するという機能の点でみれば、ここまで意匠を豪華にする必要はないはず。でも、彼らにとってのものがたり、そのイメージを増幅するうえで、こうしたヴィジュアルコミュニケーションは不可欠だったのでしょう。いわばアートなるものが、どちらかと言えばフィクションに寄っていて、クラフトやデザインはノンフィクション側と見ることもできます。でも、その境目は分かれることなくシームレスに続いている。

大林

『はじまりのデザイン学』では第1章2講で描かれていますね。たとえばスペキュラティブデザインはノンフィクションに軸足を置きつつ、フィクションを生む形式ですね。SFの反対ともいうか。フィクションだけど、そこで用いられているシステムがノンフィクションであるからこそ機能する。ほかにも哲学というノンフィクションに対する文学というフィクションの対比など、いろんなジャンルで成立しそうです。

中村

ノンフィクションが「用」、そうするとフィクションが「美」と見立てることもできますね。そしてこれらが個別のもの、あるいは対立するものとしてではなく、同一のものと見ることで柳宗悦の「用即美」も解ける気がします。このあたりは、また後ほどお話しします。

文明と文化

中村

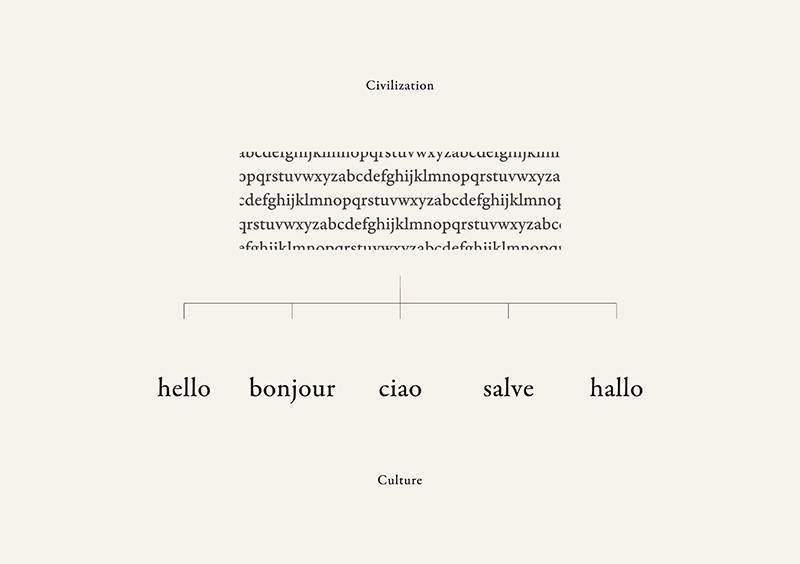

もうひとつ。この本のなかで対比的に紹介しているのは、文明と文化です。CivilizationとCultureですね。この例で、わかりやすいのはアルファベットです。アルファベット自体は文明と言えます。でも、それを用いて表記されるのは英語、フランス語、イタリア語、あるいはドイツ語……などなど。それぞれの地にある声、つまり文化です。文明自体はワールドワイドな技術であり、標準。それはインフラストラクチャとしての性格を持ちます。いわゆる近代デザイン、モダニズムは、この傾向が強い。文明的なデザインがモダニズムであるとも言えます。

文明と文化

文明と文化

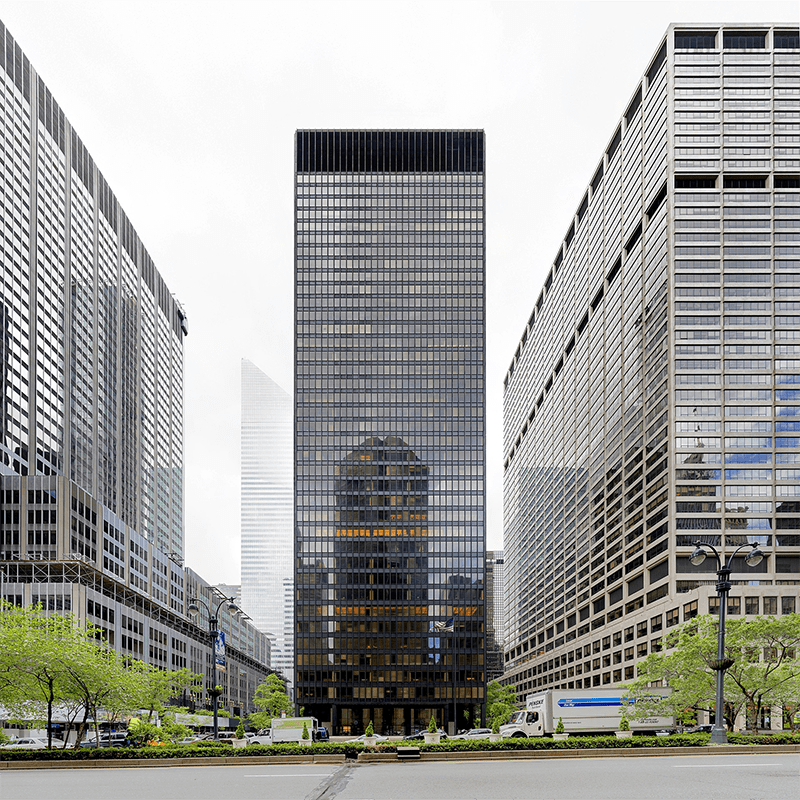

シーグラムビルディング

シーグラムビルディング

この写真はシーグラムビルディングです。デザインや建築に詳しい人であれば、ミース・ファン・デル・ローエにフィリップ・ジョンソンによる1950年代のプロジェクトと。これについて、つくり手をはじめ、具体的な情報が浮かぶかもしれません。しかし、ほとんどの人たちにしてみれば、これは典型的なビルのかたち、ありがちな都市風景のひとつとみえるでしょう。そこにはミースやジョンソン、あるいはシーグラム社、そしてこれがニューヨークにあることなど、それぞれの具体的な名は存在しない。だけど「こうしたものを知っている」状態です。

おなじく20世紀なかば。ウルム造形大学や、その周辺人物が手がけたプロダクトデザインを見てみましょう。これもまた、なんだか見たことがあるような、すがたかたちをしていることでしょう。それから現在も「定番書体」として紹介されるHelveticaやUniverseも、この時期のリリースです。こうしたモダニズムのデザインは、古びない、時代を感じさせないデザインと、たびたび紹介されます。反対に言えば、こうしたものが標準となっているゆえなんですね。

大林

たとえばヴァージル・アブローは、こうしたモダニズムのデザインをジェネリックと表現します。つまり、公共の財産として流用可能なものというわけです。ヴァージルは自身がデザインしているのは3%の編集だと説明しているのですが、これがいわゆるクリエイティブなもの。残りの97%は、こうしてわれわれにとって見慣れたジェネリックなものであるという見立てです。

こうしたジェネリックなデザインは標準となっていて、すでに素材だとかセオリーができている。でもそれは、なにもヴァージルに限らず、大抵のデザインが同様の構図を持ちます。誰もが0からつくることはない。このあたりが彼の言葉で、うまく整理された印象です。

中村

服選びとか、そうした感覚になりますよね。

大林

そうですね。シャツでさえも、よくみるとずいぶん変なかたちをしています。

中村

ボタンダウンシャツにある襟のボタンとかも。なぜこれが定番化するのだろう?という意匠ですよね。おなじような事例で。僕ははじめてヴァルター・グロピウスのバウハウス校舎を見たとき、全然、ピンとこなかったんです。公立小中学校の校舎とか役所の建物のようにみえた。でもある時、現在、標準となっている設計だと気づいて。まさに目から鱗でした。僕たちはグロピウスやバウハウスに出会う前から、そのデザインを知っていたことになる。標準的な建築物のすがたかたちは、だいたいこんな具合だよねと、すっかり定着しています。

大林

新しい当たり前というか、本のなかでは「典型」とか「かた」と表現されていますよね。

中村

ヤン・チヒョルトやスイスタイポグラフィにも、おなじことが言えますね。チヒョルトの『エレメンターレ・タイポグラフィ※7』が1925年だから、ちょうど100年ですね。画面、つまり支持体に対しテクストや罫線、オブジェクトをレイヤーしてゆく構造。そのテクストはサンセリフ体であり、左頭が揃い、文末である右側はナリユキとなっている。

この特徴はAdobe Illustratorにおけるデフォルト設定そのものです。チヒョルト、あるいは次世代であるヨゼフ・ミュラー=ブロックマン、エミール・ルーダーに見られるように、モダンタイポグラフィの人物は自身の技をメソッド化することに長けています。同時にこうしたモダングラフィックスはメソッド化しやすい特性を持ちます。それゆえ、後の世代からしても参照しやすかったし、こうしたコンピュータアプリケーションにも実装されやすかったはずです。それゆえ、典型なるものとして、オープンソース化してゆく。

あらためて近代の条件を整理してみます。まずここで先進国とされていたのは、産業革命がすでに達成されていること。それから国際化の時代であること。資本主義の時代であること。そして都市の時代であること。こうした点が要になっています。まさに今の当たり前ですね。これに即したデザインこそが、近代デザインと言える。さらに言えば、モダニズムのデザインは都市のためのデザインであったと言ってもいいでしょう。これまで紹介したモダンデザインの典型たちは、いずれも都会的な顔つきをしています。

ここで原広司さんの「均質空間論※8」を引用します。1974年のものです。

均質空間により忠実な高層建築、すなわち金属やガラスでクールに仕上げされたマスを美しくないと裁断するのは難しい。たしかにこの種の多くの建物はさして美しいとは感じられない(中略)また階層や職業を問わずこの形式は美学的におおかたの支持を得ているといえる。(中略)もともとこの種の建物は、美醜の判断を呼び起こさないような無機質な表情をもっている。

均質空間となると、やや聞きなれない言葉ですが、要するにこれはグリッドのことです。先ほどのシーグラムビルディングに象徴される典型的なモダン建築を想像してください。主観的な美醜から離れた無機質さ。そして大勢が拒否しないものという性質。近代デザインの特性を的確に指摘しています。東京大学原研究室と言えば、集落調査。文明偏重の時代に、風土ごとに存在する種々の文化。これを実体験されていた原さんならではの視点です。

それでは文化的なるデザインとはなにかという視点で、エミール・ルーダーの主著『タイポグラフィ※9』を見ていきます。ここではイギリスで生まれた書体Caslonで英語とドイツ語を、フランスの書体Garamondでフランス語とドイツ語を、そしてイタリアの書体Bodoniでイタリア語とドイツ語と。それぞれの書体が生まれた言語とドイツ語で比較しています。ドイツ語は大文字の出現率が多く、各単語が長めであることが特徴です。

Bodoniとの比較は顕著ですね。この活字書体の特徴である極端な黒みが、テクストブロック全体の濃度を強くしています。イタリア語のほうは各単語が比較的、短い。それはワードスペースが頻出することと同義です。Bodoniの黒みやコントラストは、イタリアの言語が持つリズムに最適化された結果なのかもしれません。フランス語もまた「e」や「m」「n」と。背の低くカーブした小文字が連綿と続くゆえ、独特の流麗さがあります。

普段から日本語文化圏で生活をしている僕たちは、漠然とアルファベットの書体と認識しがちです。しかし、それぞれ発生した地域や時代は異なる。むしろ書体ごとに見られる特性の違いは、こうしたところに由来します。今日、PCのフォントパネルに揃っている、おびただしい数の書体。それぞれには、ある集団の「声」が内包されています。ここに文化が導く、デザインの差異を見ることができます。さらに興味深いのは、これをUniverseで組版すれば、言語間の濃度差が解消するという結果です。まさに近代デザインならではの解決です。ドイツ語、フランス語、ロマンシュ語と。複数の公用語があるスイスで活動したルーダーですから、Universeの登場は相当に輝かしいことだったでしょう。

大林

グリッドやタイポグラフィにデジタル性を見出しているところが、中村さんのおもしろいところかもしれませんね。デジタルというとコンピュータを利用したものを想起しがちだけど、先ほどの透視図法もしかりで、デジタル的な手法自体に根源を見ている。こうしたデジタルな性格を持つことが、文明的なデザインの条件ということですよね。

中村

そうです。グリッドを用いて分節化することは、すでにデジタルの発想になっている。規格化され、分節されるというのは、再現性を持つことでもあります。グリッド自体は抽象的なものだけど、ミリメートルやインチで具体的な数値にしてゆけますよね。タイポグラフィもこうした特性を持ちます。規格化された文字である活字を、規格に基づき配置すること。とてもデジタルな情報の術です。この構造自体は、グーテンベルクの時代から現在まで。金属活字、写真植字、デジタルフォント……と。変わることなく、ずっと続いています。

メディアの変遷をみれば、その中心には常に活字があることがわかります。書物であれウェブサイトであれ。どのような媒体であっても、タイポグラフィによる情報表記がある。

一方で、今世紀に入り、徐々に盛り上がってみえるのが、文化的なるデザインです。特にこの15年くらいは顕著にその動きがあります。たとえばサードウェーブコーヒーやナチュラルワイン。ユーザーの手元に届くまでのプロセスが可視化され、産地やつくり手個々が前傾化することになりました。20世紀のグローバル志向は、その最末期にインターネットという究極の文明的道具を手に入れましたが、それが写し出したのは、今なお世界は小さな地域と文化の集合体であるという事実でした。文明を通じて文化を見る時代を迎えているんですね。

とはいえ、なにもこれは今になってはじまったことでもありません。1920年代。日本で興った民藝運動、それから同時期にイギリスを中心に活動した俗にフラーロン派とされる面々。ここに文化的なるモダニズムの意識を見ることになります。

民藝運動の中心となったのは柳宗悦。白樺派として世に出たことからも分かるように、初期的には西洋志向の若者でした。河井寛次郎、濱田庄司も東京高等工業学校の出身。これは先日、名称変更された東京科学大学の前身です。彼らは高等教育として窯業を修得した最初の世代と言えます。民藝運動に至る以前、彼らはいったん文明なるものを通過しているんですね。それも最先端の立場で。しかし、次第に文化それぞれの環境や風土に即した暮らしと、それをつかさどる工芸を発見してゆく。

フラーロン派のなか中心にいたのは、スタンリー・モリスンです。タイムズニューローマンの設計者として広く知られる人物。ここでは活字書体の古典を定め、それを復刻・改刻してゆきます。歴史のなか失われたものを、当時の最新技術でもって実用化します。今、僕のPCにあるフォントパネルをみればBemboやBellがでてくる。Bemboはルネサンス期のヴェネチアの印刷人、アルド・マヌティオが用いた活字のリイシュー。Bellは産業革命前にイギリスで用いられていたものです。

先ほども少しお話ししましたが。ある時期まで、活字書体は印刷所固有のものでした。つまり地域や時代ごとに書風が変化していた。地域と時代の違いこそが書体の違いでした。とはいえ、僕たちは現在、こうした書体に濃厚な土着性や身体性を感じることはありません。フラットに使用することができます。活字書体のおびただしい歴史は、すでに僕らの手元に内包されているわけです。まさにジェネリックな存在となっている。

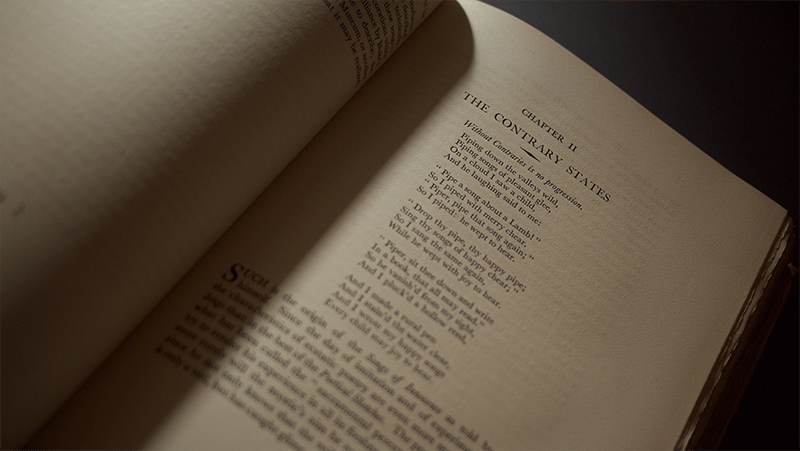

さて、フラーロン派のメンバーでもあった、フランシス・メネルによる出版社 ナンサッチプレスの書物を見てみましょう。これはウィリアム・ブレイクに関するものですが、Baskervilleが使用されている。作家と時代背景をかさねていると想像できます。

ナンサッチプレス

ナンサッチプレス

大林

文化をデジタル的に再現するってことですね。

中村

そうです。活字書体の復刻・改刻は、文化的なるものを文明的に扱っている構図になります。いわゆるモダニズムのデザインがそうであるように、文明的なるデザインも、その根底に文化的なものを見出すことができます。ドイツ時代のミース・ファン・デル・ローエをみれば、ヨーロッパで脈々と続いてきた石の建築物を、鉄骨とガラスに置き換えているようにもみえる。工芸の範囲にあったものを近代に即すよう、更新している。

スプーンひとつとっても、そうかもしれません。エットレ・ソットサスと柳宗理のカトラリーを比較してみます。このふたりはおおよそ同世代。ともにモダニズムらしい、シンプルなデザインです。とはいえ、ソットサスのヌーヴォーミラノは、肉感的で光沢感がはっきりある。一方の宗理は、ずいぶん軽やか。ソットサスのほうは、イタリアンやフレンチのコース料理に対応していることが明らかです。テーブルクロスの上、ずらり並んだ姿は圧巻でしょう。

宗理のものも各種類用意されているけれど、おおよそ中間のサイズがあれば充分にもみえます。それでもって、カレーライスやナポリタンなど。日本の洋食を口にするのに、きっと最適。こうしたシンプルなモダニズムのデザインは、一見すればグローバルな佇まいをしているけれど、文化ごとに最適化されていることがわかります。

どれだけ文明的になろうとも、郷土料理や訛りは失われない事実。それは日本語のタイポグラフィにおいても顕著です。アルファベット圏で生まれ、そのなかで成熟した技術を、まったく異なる言語体系に適応させてゆく難しさ。この課題はこれからもずっと続いてゆくことでしょう。エミール・ルーダーの検証において、言語ごとの差が出にくいとされたUniverseも、日本語を組版することはできません。

日本語の場合、漢字、ひらがな、カタカナと。異なるキャラクターが混在しながら言語が表記される。ルーダーの検証においては言語ごとの濃度差が顕著でした。しかし日本語の場合、ひとつの文章のなかに、濃度のちがいが生まれます。漢字、ひらがな、カタカナ、それぞれ異なる濃度を持つことになります。このあたりに意識的なのが谷崎潤一郎です。たとえば『鍵※10』では、登場人物によりひらがな、カタカナの表記を使い分けている。『盲目物語※11』は、ひらがな中心で、句読点も極端に少ない。日本語特有の濃度リズムをコントロールすることで、視覚的な演出をおこない、それから音声的リズムに還元しているようにみえます。

大林

『はじまりのデザイン学』営業担当の方が谷崎を研究されていたようで、イベントがはじまる前にいろいろお話していたんですが、さっき「これはフェティッシュでしかない」と結論が出たところでした(笑)

中村

本当に(笑)個人的でフェティッシュな興味が、自身の属する領域の課題感を体現していますよね。このあたりマイルス・デイヴィスとも似ている気がします。タイポグラフィ自体は規格化されているゆえ、とてもデジタルで文明的な性質を持ちます。でもそれで表記されるのは、言語。もっとも文化的なるものなんですね。その構図がおもしろい。

古屋郁美さんによる「声」の再現

大林

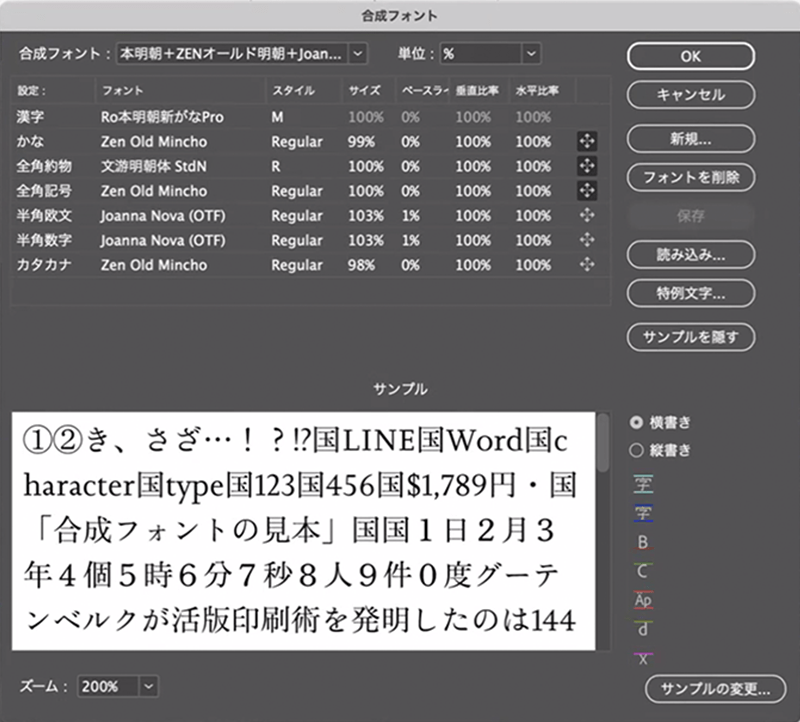

われわれのポッドキャストAFTERNOON RADIO「デザインのよみかた」では、現在『はじまりのデザイン学』の強化期間をしていて、この本のブックデザインを担当したデザイナーの古屋郁美さんもゲストにお招きしました。古屋さんの話を聞いていて興味深かったのは、この本のデザインが本に書かれていたことの実践になっていたことでした。(画面を共有しながら)これは古屋さんからいただいたInDesignの組版設定です。漢字、ひらがな、カタカナ、役物、アルファベット、数字が、それぞれ異なる書体に設定されています。

中村

おなじ書体でもサイズのパーセンテージを変えてある。ただ、これはあくまでも結果であって、なにも気を衒って複雑な設定値をつくることが、古屋さんの目的ではないんです。僕のこうした会話のリズムを意識してくれたそう。原稿を見たとき、古屋さんのなかでは大教室での講義ではなく、ゼミのような印象を受けたそうです。壇上からマイクを使うのではなく、小さな部屋でおなじテーブルを囲みながら、地声で会話するような感覚。

書体設定

書体設定

誌面デザイン

誌面デザイン

大林

この本は、やさしい印象があるのですが、それは古屋さんの組版設定がかなり大きい。ゼミ室でおなじ目線でしゃべる中村さんの声をつくっているんですよね。でも、なぜそれができたかと言えば、古屋さんはもともと中村さんの授業を受けていて、その体験がこのデザインに結びついている。

中村

まさに無意識の具現化というか。すごくありがたかったです。今回、初学者向けということもあって、僕個人もかなり文体は意識したところがあります。ひとつの文章を長くしないこと。つまり「。」までを、できるだけ短くする。それから、ひらがなを多めにすること。漢字が多いと、どうしても組版の濃度とか密度が上がるんですよね。風抜けのよい文章と、ページの表情にしたかった。読み疲れないものを目指しました。だいたいの文章は朝のはやい時間に書いています。午後になるとぐだぐだだらだら書いてしまうから(笑)

大林

その雰囲気は出てますよね。ひとつの項が4ページで構成されているから、ちょうど読み切れる。でもしっかり隙間はあります。それから今回、中村さんは編集に原稿を渡すとき「好きにしていいですよ」と言ったみたいで、著者、編集、デザインの合わせ技になっているんですよね。

中村

そのあたりは、今回あんまりこだわらないようにしていました。こだわらないことにこだわったというか。初学者向けの本ということ、それから、できれば長く読み続けて欲しいから、僕個人の身体性を希薄にしてゆく必要があると考えました。濃厚なお酒も炭酸で割ると軽く飲めるように。編集、デザインのプロセスを経てゆくことで、うまいことおおやけ化させるというか。

大林

それはまさに本書のなかで指摘されるデザインのありかたでもありますね。

中村

まさに。石井さんも古屋さんも。それぞれの段階で適切に濾過していただきました。

「即」について

中村

この数年。デザインについて考えるなか、柳宗悦の言う「用即美」が、なんとなくわかってきました。もともと僕は柳宗理さんがきっかけでデザインを志したから、柳宗悦の存在はわりと早い段階で知っていました。とはいえ、本格的に触れはじめたのは、この数年です。ただ、その前に鈴木大拙を集中的に読んでいた時期があります。大拙を迂回して宗悦に辿り着き、あらためて宗理さんのモダンデザイン感覚が理解できたというか。

柳の学習院時代の恩師が大拙です。その後、柳が先に没するまで、生涯に渡り関係が続いています。このふたりの話を追えば、柳が大拙から学ぶばかりでなく、相互に影響されていることがわかります。大拙の妙好人の話を見ると、やはり民藝運動とかさなってきます。ちなみに学習院時代の大拙は英語講師で寮長、ドイツ語講師は西田幾多郎でした。すごいですよね。

2020年に工藝風向の店主、高木崇雄さんの著書『わかりやすい民藝※12』が刊行されたことは、とても大きかったです。もともと高木さんの講座はずっと追っていました。この本が出たことで、まとまって俯瞰することができるようになった。偶然にも同時期、僕は今田順さんとともに、国分寺にある胡桃堂喫茶店・書店で『日本の美をよむ』と題した読書会を担当していました。2017年から2023年にかけてのことです。ここでは岡倉覚三『茶の本※13』、夏目漱石『草枕※14』、谷崎潤一郎『陰翳礼讃』、柳宗悦『民藝四十年※15』、和辻哲郎『風土※16』、岡本太郎『日本の伝統※17』『沖縄文化論※18』、そして鈴木大拙『東洋的な見方※19』をテーマ図書としていました。ここにある通奏低音を見ることで、僕個人のデザインに対する理解も大きく進んだことになります。

さて、民藝と言えば、ともすれば「用の美」という言葉が浮かびます。民藝を象徴する記号のようになっているかもしれません。しかし高木さんによれば、長年、柳の文章を調査するなか、本人の発言には見られないとのことです。

大林

高木崇雄さんは懸賞金をかけているそうなので、もし柳が「用の美」と言っているものを発見した方がいらっしゃれば、ぜひ申し出てみてください(笑)

中村

ただ、柳の言説を追ってゆくと、やはり「用の美」よりも「用即美」のほうがそれらしいとわかります。接続が「の」であるか「即」なのか。かなり大きな違いがでてきます。「用の美」となると、いくらか機能美としての色合いが強くなる。Functional beautyの意味合いで民藝を捉えようとする人は、一定数いると思います。では、そうなると「用即美」とは、いったいなにか。これの英訳をいくつか考えてみたんです。柳本人による英訳を見つけられなかったけれど、鈴木大拙は「多即一一即多」を「One in all and All in one」としていました。即を「in」としている。ああ、なるほど。「on」や「and」ではなく、「in」なのかと。とても腑に落ちるものがあった。大拙は「未分」という言葉を使いますが、接続が「in」だと、まさにわかれていない状態となる。

To see a world in a grain of sand.

And a heaven in a wild flower,

Hold infinity in the palm of your hand.

And eternity in an hour.

William Blake 「Auguries of Innocence」

民藝以前、柳はウィリアム・ブレイクの研究者でもありました。ブレイクの詞に「Auguries of Innocence※19」というものがあるのですが、訳すると、砂の粒に世界を見て、野花に天国を見る。掌に無限を見て、ひとときに永遠を見出す……となるでしょうか。この詞異なるものをすべて「in」で接続しています。デザインが環境に即するための営みだとすれば、僕らはデザインを通じて環境に「in」していることになるかもしれません。

ヴァージル・アブローの97%のように、あらゆるデザインには「かた」があります。長い時間のなか培われたもの。それぞれの地域や時代、社会に最適化された結果。デザインは決して個人の発明ではありません。デザインは点としてではなく、文脈として捉えるものなのかもしれない。柳の文章に「工藝的なるもの※21」と題したエッセイがあります。

今仮にバスに乗ったとする(中略)彼女は急に抑揚のある言葉遣いを始める。「お降りの方は御座いませんか」とか「曲がりますからご注意希います」とか、「次ストップ」とか韻律的に言葉を使う(中略)ものは如何なる場合に、工藝的なものとなるか。私達はそれが公の世界に入る時現れるのを見るであろう。例えば一つの字体が工藝化されるのは、私の字に止まる時ではない。広く一般に読まれる時、字体に工藝化が現れるのである。言い換えれば共通なるものに達する時、ものに工藝的なる性質が要求される。それは既に誰のものでもなく、すべての者の所有である。

柳宗悦「工藝的なるもの」

工芸そのもの以前にある「工藝的なるもの」。これはまさに「かた」の話です。タモリや中川家がよくやる駅員のモノマネ。あれがおもしろいのは、そうした集団にある特性をみなが認識しているからですよね。建築家の内藤廣さんも近しいことをおっしゃっています。ポール・ゴーギャンのタイトル『我々はどこから来たのか。我々は何者か。我々はどこへ行くのか』を想起します。

たとえば知事さんでも市長でもいいですが、どこかの政治家がやりたいと言ったからといっても、ほんとうのクライアントは目の前にいる 人ではなく、背後にいるその政治家を選んだ人たち、さらに過去、現 代、未来のわたしと会っていない人たちです。(中略)大切な何かを 決めるときには「その会議に死者を召喚しなくてはならない」

内藤廣『建築の難問 新しい凡庸さのために ※22』

大林

やはりこのあたりが、中村さんのデザイン教育にある軸な気がしますね。リソースというか。

集合的無意識に焦点を当てる

中村

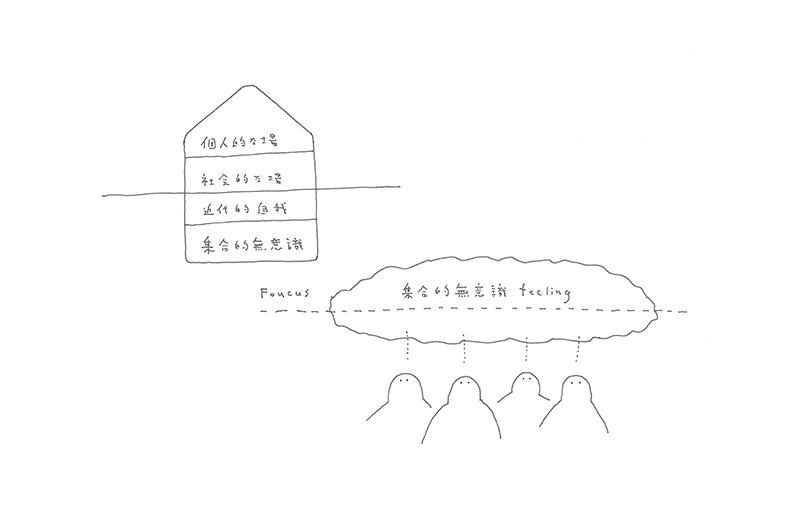

そうして「即」というものを考えるうち、デザインとは集合的無意識に焦点を当てる行為なのだと気づきました。集合的無意識は、僕の言葉ではなく村上春樹からの引用です。ハンドアクスやスプーン、スマートフォンなどなど。あらゆるデザインは個人の思いつきではなく、時代ごと環境ごと、その場に集う人々にある無意識を吸い上げてゆくプロセスと言えます。村上は川上未映子との対談『みみずくは黄昏に飛びたつ※23』のなか、小説を書くことは地下二階に降りてゆく行為であると言います。

『はじまりのデザイン学』該当図版

『はじまりのデザイン学』該当図版

地上二階建て、地下二階建ての家があるとした場合、一階は社会的な場であり、二階はプライベートなスペースとなる。現在、ビジネスシーンにおけるデザインが対象としているのは、この範囲とも言えますね。それで地下一階には近代的自我があると言う。これが近代日本文学の主題であると、村上は指摘しています。いわば「自分とはなにものか?」というもの。こうした個人主義は、なにも日本文学に限らず、近代全体の課題意識と見ることもできます。それで、さらにその先、地下二階には古代的なものがたりがあると言います。これが集合的無意識です。神話や御伽話のような「わたしたちのものがたり」は、こうして自意識以前にあるのかもしれない。

村上春樹作品は、世界的に受け入れられていますよね。これ、なんでなんだろうとずっと不思議だったんです。ミュージシャンの名前や曲名、ファッションブランド、自動車など、作中に頻出するさまざまな文化的記号がありますが、これらがオシャレワードとして苦手な人もいるようです。ただ、よくよく考えてみれば、これらは都市部であれば共通している風景でもあります。そうなると村上作品は、現代における都市生活者の神話のようなものかもしれません。だから世界中で「わたしたちのものがたり」と受け入れられることになる。

もうひとつ。夏目漱石による『文学論※24』があります。イギリス留学から帰国したばかりの漱石による東京帝国大学の講義録。漱石が小説家としてデビューする前のものです。すごく難解……というか。正直、論としてあまりよくまとまっていないようにもみえる。

大林

「F+f」ですね。Focus=焦点とfeeling=感情のバランスを重視する文学観として、最近だと山本貴光さんや岡崎乾二郎さんも取り上げていました。

中村

そうですね。僕は漱石の論からはうまく咀嚼できなかったけれど、岡崎さんの解釈を見て、このfeelingを個人ではなく、集団としてみればいいことに気づきました。そうなると、まさに地下二階にあるものごとに焦点を当てることになるんですよね。その範囲はさまざまで。ときに小さく、あるときは広大に。文化的なるもの、文明的なるものを行き来してゆく。デザインもまた、この性質を持ちますし、なにより、このプロセスそのものをデザインと言うのかもしれません。

質疑応答

大林

ではそろそろ質疑に移りましょうか。まずは僕から、あえて素朴なところで。『はじまりのデザイン学』は、ビジネス色が薄いですけど、これはなにか理由があるんでしょうか。

中村

打ち合わせ通りの質問、ありがとうございます(笑)実際、デザインの入門書のなかにはビジネス向けのものも多くなっています。丸ノ内の丸善の一階はビジネス書のフロアです。今は「ブランディング」の棚があって、そこにはデザイン書も並んでいます。ただ、ビジネス本はどうしてもサイクルが短くなります。『はじまりのデザイン学』で扱う内容は、もう少し周期が長い話と捉えています。

大林

なんなら、ビジネスのせいで、デザインのサイクルが短くなっていたりもしますよね。

中村

あんまり言うと悪口っぽくなってしまいますが、ビジネスとの関わりが強くなる以前のデザインという意味も含めて、そこにある「デザインのそもそも」を今回は見てゆくことにしました。そうした意味で、この本はある種のファンタジーなのかもしれません。

大林

ではほかにご質問がある方がいらっしゃれば、挙手をお願いいたします。

質問者A

私自身はデザインの門外漢なのですが、ちょうどデザインに興味を持ちはじめた時期にこの本を読んで、いろいろなデザインをマインドの横串で刺す感覚を知ることができました。ひとつ質問です。私は普段、ウェブエンジニアの仕事をしていて、ウェブはコンテンツと見た目を分けて考える傾向にあります。こうなると、谷崎のように文章とタイポグラフィが統合される表現は、相性が悪いと想像します。どのように考えるといいのでしょうか。

中村

難しいところですよね。コンテンツと見た目を分けて考えるのは、言うなれば文明的な志向です。技術の都合にあわせる感覚と言いますか。デザインにおいても文明的な最適化と、文化的な最適化は、時に相反してしまう。たとえば谷崎の『盲目物語』は、単行本と文庫本では、かなり読書体験が変化します。ここには、それぞれのよさがあります。単行本では作家の意図どおりのものが、文庫本ではプロダクトとして普及しやすさがある。それぞれが目指す最適解が異なります。軸や目的次第で、デザインのよさは変化する。その筋を見誤らないようにすることが大事ですよね。

大林

よく言われる多様性も、近い話ですよね。『はじまりのデザイン学』の版元のBNNから昨年刊行されたアルトゥーロ・エスコバル『多元世界に向けたデザイン※25』で「多元」としていることが重要な気もします。多様性は文明が多様なものを包み込む感覚で、多元性は文化自体がパラレルに展開しているというイメージです

中村

やっぱり、文明的なものを通じて文化がみえてくるし、文化から文明が立脚してゆく構図が浮かびますよね。

質問者B

いつもポッドキャストを楽しく聴かせてもらっています。私自身は事業会社にデザイナーとして勤めているのですが、入社以来、ギャップを感じていることがあります。デザイナー以外の方のデザインに対する認識が揃っていないんです。今回『はじまりのデザイン学』を読んで、中村さんのような考え方で説明していけばデザイナー以外の社員とも共通認識を持てそうだと考えています。ただ、デザイナーであればこの内容の先にデザインの実務があるわけですが、デザイナー以外の方はその先はどうすればいいのか、まだイメージができていません。なにかアドバイスはありますでしょうか。

中村

ありがとうございます。どう活用しましょうかね。僕自身、大学や専門学校など、専門家教育の場を軸にしつつ、社会人セミナーなど専門外の方々を対象にした講座も多く担当してきました。デザインという言葉は人生のある瞬間、急にでてきますよね。ビジネス教養として、知らないわけにはいかないような風潮に、いきなりなってしまう。しかし、それが義務教育で扱われることはないし、だからといって、どこかで教養として学ぶ機会があるわけでもない。それゆえ、共通する基礎をつくろうというのも、この本の裏テーマにはあります。ただ、その後については、現時点でうまく答えられないことも事実です。推薦図書の項を参照してもらえば、それぞれのデザインの学びを拡張するヒントになるかもしれません。執筆、編集、デザイン、そして読者と、次の段階のおおやけのかたちがありそうですね。

大林

ビジネスパーソンの向上心次第かもしれませんね。普段から本を読むことに慣れていれば、いきなり難しい本を渡してもちゃんと勉強できたりもする。前にものすごく勉強が得意な担当者の方に、クラウス・クリッペンドルフの『意味論的転回※26』などのデザイン書を紹介したら、圧倒的なスピードで知識をインストールされて、そのデザインに関する知見で社内を牽引される流れになったこともあります。これはかなり珍しいパターンです。デザインの源流を説明できる言葉は、『はじまりのデザイン学』に詰まっているのかもしれません。

質問者C

お二人にとって、現代最高のデザイナーは誰でしょう。

中村

新人ロックミュージシャンへの質問みたいですね。うーん。難しい。僕、最近そのあたりが全然わかんなくなってきました。誰か個人を評価することは、違うような気もしていて。

大林

いいデザイン自体が状況次第で変化しますもんね。

質問者C

なんだか政治家答弁みたいに聞こえます(笑)

大林

たしかに、よくないですね(笑)まあ個人的なところだと、さっき話に出たヴァージル・アブローは、やはりおもしろいと思います。彼がルイ・ヴィトンで担当した最初のコレクションがパリで、エッフェル塔の前でショーがおこなわれたんですけど、そのランウェイが虹色だったんですよ。当時は安直なジェンダー解釈と言われて批判も多かったんですけど、実際にヴァージルがコンセプトにしていたのは、彼の現在地であるアメリカ合衆国からの光がルーヴル美術館のピラミッドに反射して、ランウェイを照らしているんです。要するに、ピンク・フロイドの『狂気』のプリズムを通過した虹色なんですよ。こうしたコンセプトの立て方はすごくおもしろいし共感します。

中村

世代的には遡ることになりますが。やはり磯崎新さんの仕事は、あらためて凄まじいですよね。建築設計はもちろん、テクストやシンポジウムをはじめとした、建築やデザインを巡る議論の場をつくったこと。そして、それが他分野にも拡張していたこと。磯崎さんにとって、シーン全体がデザインの対象だった。こうしてシーンをデザインする意識は現在、必要なことかもしれません。

大林

磯崎新さんは建築界におけるアントニオ猪木ですからね。磯崎さんがいたから、建築家は頑張って難しい文章を書くようになった。

以上、最後はバタバタでしたが、そろそろ時間でしょうか。今日はありがとうございました。

中村

ありがとうございました。

2025年3月21日 青山ブックセンター本店「『はじまりのデザイン学』のよみかた」にて収録

編集協力: 古屋郁美

※2 Shunryu Suzuki “Zen Mind, Beginner's Mind: Informal Talks on Zen Meditation and Practice” (1970)

※6 Eric Gill “An Essay on Typography” (1931)

※7 Jan Tschichold “Elementare Typographie” (1925)

※9 エミール・ルーダー『タイポグラフィ─タイポグラフィ的造形の手引き』(1967)

※10 谷崎潤一郎『鍵』(1956)

※13 岡倉覚三『茶の本』(1906)

※14 夏目漱石『草枕』(1906)

※15 夏目漱石『草枕』(1906)

※16 和辻哲郎『風土』(1979)

※18 岡本太郎『沖縄文化論: 忘れられた日本』(1961)

※20 William Blake ‘Auguries of Innocence’ (1863)

※21 柳宗悦『工藝の道』(1929)

※22 内藤廣『建築の難問 新しい凡庸さのために』(2021)

※23 川上 未映子、村上 春樹『みみずくは黄昏に飛びたつ』(2017)

※24 川上 未映子、村上 春樹『みみずくは黄昏に飛びたつ』(2017)

※25 アルトゥーロ・エスコバル『多元世界に向けたデザイン ラディカルな相互依存性、自治と自律、そして複数の世界をつくること』(2018)