はじめに

中村

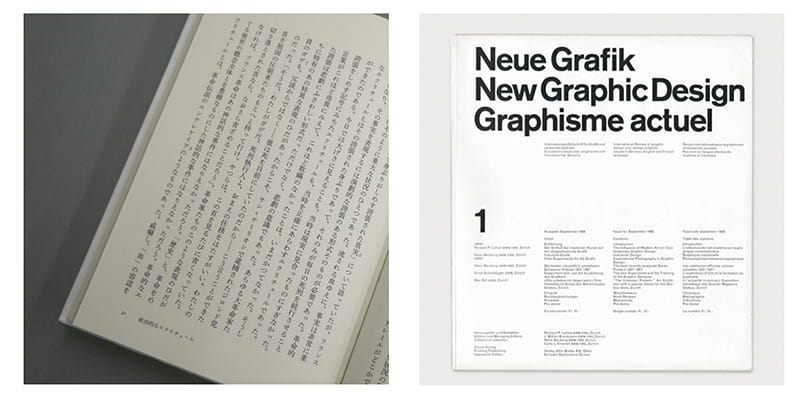

こんばんは。きょうはエミール・ルーダーの『Typographie』、邦訳は『タイポグラフィ —— タイポグラフィ的造形の手引き※1』、この書物をよみとくという趣旨で、大林さんと私でおはなしをしてゆきます。おなじタイミングで邦訳が出版されたヨゼフ・ミュラー=ブロックマン『グリッドシステム —— グラフィックデザインのために※2』もそうでしたが、ともにふたりが晩年といえる時期に編んだ、それぞれのタイポグラファ、あるいはデザイナー、そしてその教育者としての集大成といえる書物です。

そうした意味で、これらをいわゆるハウトゥー本的な実用書としてみると、いろいろと落としてしまうことがあるでしょう。いずれも邦訳としては今年(2019年)の発刊となりますが、それぞれが書かれた時代からすれば、ずいぶんと時間が経っています。ルーダーの『Typographie』は1967年の発刊、『Grid System』は1981年の発刊ですし、このふたりがそのスタイルを確立したのは、さらに遡り1950年代のことです。2019年の今をすごすわたしたちにしてみれば、なにかあらたな知識をえるための書物というよりは、現在の状況や自身に内包されるモダニズム性を自覚するためのものかもしれません。

さて、今日はエミール・ルーダーが『タイポグラフィ —— タイポグラフィ的造形の手引き』を記した背景をふまえながら、この書物を浮き彫りにするように「よみとき」のヒントがつかんでゆければとかんがえています。実は今日のスライドショーは180枚以上にもなりますから、ややタイトに進行するかと予想しますが、どうぞよろしくお願いいたします。今日はおおきく6項目で進行します。それぞれの項目で大林さんと、私が交代しながらおはなしをしてゆきます。

エミール・ルーダー 『タイポグラフィ —— タイポグラフィ的造形の手引き』をよみとく 01|要約 02|イントロダクション——タイポグラフィと近代タイポグラフィ 03|タイポグラフィの教育 04|タイポグラフィ小史——その解釈の歴史とスイスタイポグラフィ 05|音楽/ゲシュタルト/茶の湯——文字の余白とコンポジション 06|工藝的なるもの——モダニズムと活字の土着性

まずはこの書物の要約にふれてから、これが成立するまでの背景をみてゆきます。またこの書物自体、タイポグラフィの教科書的な性格もあり、教育機関につとめるわたし自身は授業、ないしは講座のプログラムをかんがえるうえで、これを参考にしているところもあります。その紹介をしつつ、タイポグラフィ小史にふれ、エミール・ルーダーにふれるうえで、ひとつのキーワードとなる音楽的、東洋的な視点を整理し、最後にルーダーのタイポグラフィ感やモダニズム感をふまえつつ、現在、この書物をいかにとらえるか?という点についてもかんがえてみます。

要約

大林

では簡単にではありますが、はじめに『タイポグラフィ —— タイポグラフィ的造形の手引き』の要約を紹介します。実は本の裏表紙にきちんと要約が掲載されているので、詳しくはそこをご覧いただくということで、この本を読む前提となる簡単なイントロダクションをお話します。

まずこの書籍に「制約の中での魅力になるタイポグラフィに内在する法則が明らかにされている」と書かれています。それからルーダーは、タイポグラフィの機能には「情報」を正確に伝達する義務があるとも言っています。この本が書かれたのは1967年なので、時代としては後期モダニズムですが、デザインに関わるひとたちが「情報」という語彙を獲得するのは、どうやらこのあたりからはじまったようです。ウルム造形大学の創立者であるオトル・アイヒャーは、この情報という概念を哲学的に深化させました。こうした動きが、それ以前のモダンデザインの人たちとすこし違うところかもしれません。

ルーダーは、タイポグラフィに関わる際には、個人的な視点から離れてものを見る能力が必要になると言っています。タイポグラフィには実務的な「用」をなす側面と、現実的造形に関わる「美」の側面の二つがある。用と美ですね。

それから、創造されたフォルムの実質は、無のスペースに宿るっていう言い方をしています。このあたりは東洋思想の影響を受けているわけですが、細かく見ていくと本来の東洋思想とはすこし解釈が違うので、後ほどくわしくお話できればと思います。

前回の『グリッドシステム』もそうだったんですが、この時代はデザイナーたちが方法論を書く、という傾向がありました。現在ではフォトショップなんかを使えばデザイナーっぽいことができますが、当時は図面で描いたりしてたわけです。今とまったく異なる状況だったので、彼らは方法論を書く必要があった。やりかたを示しながら、その中で理念を伝えようとしてたんじゃないかと思います。今回の『Typographie』にしても前回の『Grid System』にしても、この状況が今の実用書と違うところです。

『アイデア※3』333号がエミール・ルーダー特集なんですが、そこでロシアのタイポグラファがこんなことを言っています。「ルーダーの『タイポグラフィ』が今なお読みつがれる理由は、本書が寿命の短いタイポグラフィ実技書とは根本的に違った性質のものだからである」と。このあたりはルーダーも繰り返し言っていて、要するに精神性が大事で、それによってアウトプットの質が保たれると考えていたようです。本書の裏表紙にも「模倣という悪習を推奨しようとするのではなく」という文章があるんですけど、それでもこの本自体は方法論として書かれているのが、やや倒錯していると言いますか、複雑なところじゃないかと思います。

要約としては、以上になります。ここからのお話は、モダニズムの思想や当時の時代感覚を想像したり分析したりしながら、今後この本を読むための補助線を引いていければと思います。

イントロダクション

タイポグラフィと近代タイポグラフィ/言語と非言語のヴィジュアルコミュニケーションについて

中村

さて、エミール・ルーダー『タイポグラフィ —— タイポグラフィ的造形の手引き』をあつかう以前に、まずはタイポグラフィと近代タイポグラフィ——いわゆるモダニズムのタイポグラフィ、モダンタイポグラフィについて整理しておきます。そもそも、タイポグラフィとは、いったいなんでしょうか?漠然と文字をあつかうデザイン、文字のデザインという印象をお持ちのかたはおおいかとおもいます。いっぽうでカリグラフィや書道、レタリング、タイプフェースのデザインなどと混在して把握されていることもしばしばですし、もしかすると会場のなかでも、そうしたかたも一定数いらっしゃるかもしれません。

では、タイポグラフィとはそもそもなにか?ややまわりくどいようですが、本書を把握・理解するうえで、どうしても不可欠なところです。

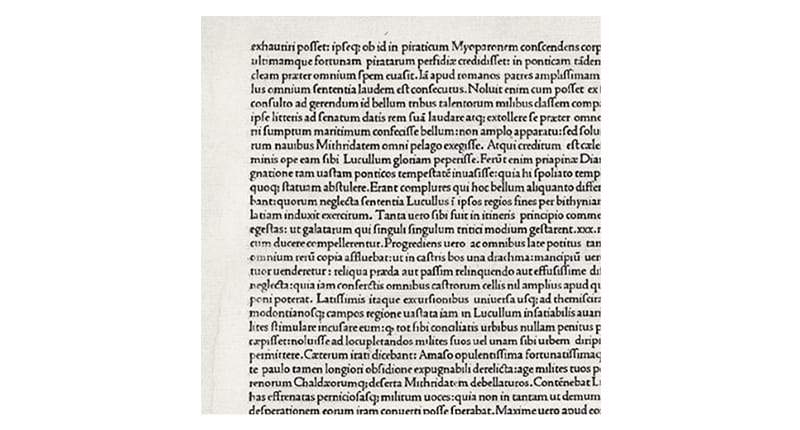

Johanes Gutenberg 42 line bible (1455)

Johanes Gutenberg 42 line bible (1455)

これはヨハネス・グーテンベルクの聖書。いわゆる『42行聖書』とよばれるものです。15世紀の印刷物、ここからタイポグラフィの歴史ははじまります。ですから、タイポグラフィは600年近い歴史をもつものとなります。もちろん、この時点ではタイポグラフィということばは存在しません。しかし、このときすでに、ひとつの文字がある規格のうえで複製されながら、言葉を組んでゆくという原理はすでに存在しています。その後、ニコラ・ジェンソンによるローマン体活字の形成、アルダス・マヌティウスによる現代につうじる書物版形やイタリック体の整備、ピエール・シモン・フルニエやフランソワ・ディドによる活字規格の体系化とその精緻化、ジョン・バスカヴィルによる印刷術の総合・工業化などを経て、20世紀をむかえることになります。

いっぽうで、いわゆるモダンタイポグラフィなるものを限定的にタイポグラフィと理解されているかたもいらっしゃるかもしれません。ヨゼフ・ミュラー=ブロックマンだとか、今日あつかうエミール・ルーダーみたいなスタイルのものです。白い空間のなかに、サンセリフ体の活字が黒々と大胆に配置されているようなもの。もちろんそれもタイポグラフィであることには違いないですが、あくまでも20世紀に結実したタイポグラフィにおけるひとつのカテゴリです。基本的には、規格化された文字である活字を、規格にもとづきならべる……すなわち組版をすることがタイポグラフィであるといえます。

タイポグラフィの定義と歴史

中村

タイポグラフィとはなにか?その定義について、まずはこのテクストを紹介します。

タイポグラフィを定義すれば、それは特定の目的にしたがって印刷材料を正しく配置する技であり、それによって読者が本文を正しく理解できるように、文字をならべて、余白を配置して、活字書体を使いこなす技だといえるでしょう。

スタンリー・モリスン「タイポグラフィの基本原理※4」(翻訳:河野三男)

モノタイプ社のタイプ・ディレクターであり、タイムズニューローマンの開発者でもあった、スタンリー・モリスンによる文章です。発表は1931年。ルーダー「タイポグラフィ」よりも前、とはいえ20世紀になってからの文章です。これをみれば「活字」「並べる」「配置する」「余白」というキーワードが目に入ります。規格化された文字である活字を、その規格に基づきながら、ならべ、行をつくり、配置し、同様に余白を形成する技芸がタイポグラフィということを定義しています。また、それはなにより言語表記法であることもわすれてはなりません。わたしたち人間にとっての重要なコミュニケーションであることば。それを可視化した言語を、規格化された文字たる活字で再現・記録する術がタイポグラフィです。

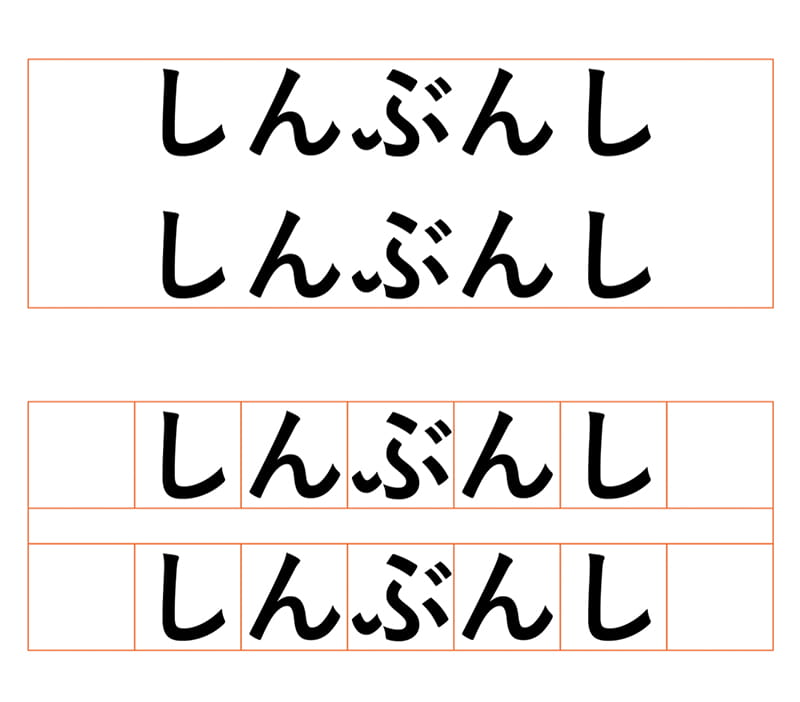

規格化された文字とはなにか?たとえば「しんぶんし」この最初の「し」と最後の「し」は、おなじ「し」が用いられます。手書きだといかなる達筆のひとでも、そうはいかないでしょう。というよりも手書きが達者なひとほど、前後関係でバランスをとるように調整をしてゆくはず。活字は規格化され、それが複製されてゆくプロダクトといえます。

では、余白が規格化されているというのはどういうことでしょうか。「中村将大」、この姓と名のあいだに全角スペースをいれると「中村 将大」となります。こうした操作は誰しも経験があるとおもいますが、これは余白もまた文字と同じ規格でコントロールされている端的な例です。文庫本などを想像していただけるとわかりやすいですが、テクストのブロックの周辺には余白が存在します。これもまた、活字と同一規格によるコントロールが可能です。ですから、タイポグラフィの視点で画面をみれば、その全体が規格化されるといえるのです。その特性がゆえ、長文の記録・表記にもタイポグラフィは向くわけです。

Aldus Manutius hyperotomachia poliphili (1499)

Aldus Manutius hyperotomachia poliphili (1499)

ここまで、グーテンベルクに、ジェンソン、アルダス、バスカヴィルら、前近代のタイポグラフィを紹介しました。さて、ここまででなにかお気付きのかたはいらっしゃいますか?実は、これまで紹介したものは、その対象が書物に限定されていました。グーテンベルクのタイポグラフィが、いわば聖書の複製であったことにも象徴されるとおり、タイポグラフィ、つまり活字組版は、もともとは書物形成のための技芸でした。言語情報をひろく拡散するための術。事実、ルネサンス期の教養はおおくの書物により支えられました。いっぽうで、時代が進むにつれ、ヴィジュアルコミュニケーションのありかたにも変化がうまれます。そのひとつは速度。しっかりと読み込まなければならないテクストでは、すこし不利な点もでてきます。

そのきっかけのひとつは18世紀から19世紀にかけおこった産業革命。製造、流通、スピードの変化。産業のあるところに人口が集中し、一国のなかでも都市と郊外の関係ができるようになる。モダンタイポグラフィに限らず、すべてのモダニズム、モダンデザインは産業革命後の時代にうまれたものですし、言い方をかえれば、産業革命にたいするデザインとしてのアンサーがデザインのモダニズム、モダンデザインであったといえるでしょう。特定少数の時代から、不特定多数の時代へ。工業生産されたものたちが加速度的に流通する——いわば、いまのわたしたちにとっての「日常」がこの時代にうまれます。

そうしたとき、言語コミュニケーションばかりでなく、非言語コミュニケーションの必然性がでてきます。いわば「読んで」伝わるものではなく、「見て」伝わるヴィジュアルコミュニケーション。19世紀末から20世紀初頭では、いわゆるポスター作家による非言語情報——つまりイラストレーションや写真という図版を軸とした——ヴィジュアルコミュニケーションが流行します。

Adolphe Cassandre normandie (1935)

Adolphe Cassandre normandie (1935)

こうした時代のなか、タイポグラフィもまた書物の範囲から、広告物をはじめとした領域に踏み込んでいきます。

victorian style typography (19C)

victorian style typography (19C)

これは19世紀イギリスにおけるタイポグラフィをもちいた広告物です。テクストを読む、というよりも文字をみせる、という意思をみることができる造形意匠です。活字そのものもまた装飾性豊かなものがたくさんもちいられています。

そして20世紀になれば、ワシリー・カンディンスキーやパウル・クレーに代表されるような、抽象化されたオブジェクトと、その構成による造形表現にもとづいた近代造形が芽生え、タイポグラフィもその影響をうけてゆきます。これもまた、文字を「みせる」という性格をもったコミュニケーションです。

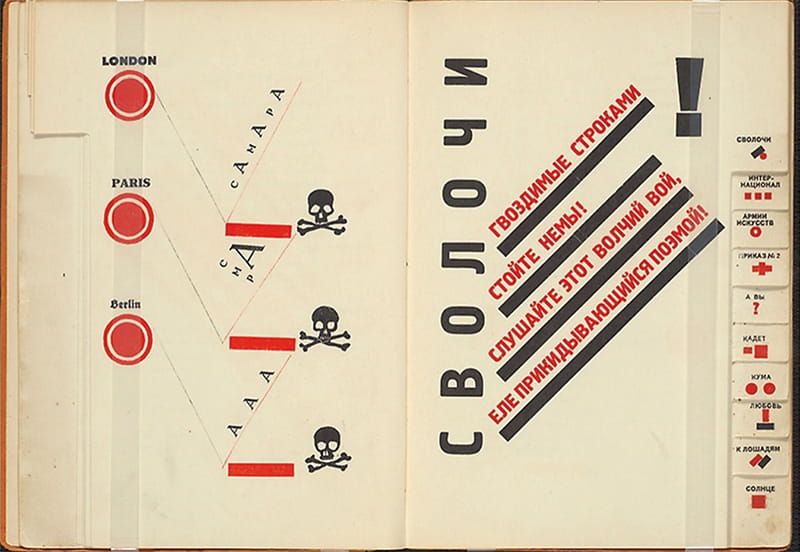

El Lissizky dlia golosa (1923)

El Lissizky dlia golosa (1923)

Aleksander Rodchenko (1524)

Aleksander Rodchenko (1524)

これはリシツキーの『声のために※5』、1923年のものです。罫線とも幾何形態ともとれるような図形がおどり、おなじようにテクストも極太のサンセリフ体活字で大胆に配置されています。テクストを読むもの、というよりも、見るものという性格がつよいことは明白でしょう。おなじくロシアのロトチェンコの仕事はこんなものです。前提すぎるがゆえ、触れることを忘れていましたが、この時代になるとデザイン、タイポグラフィにおいて、写真素材をいかに取り込むかという課題もでてきます。

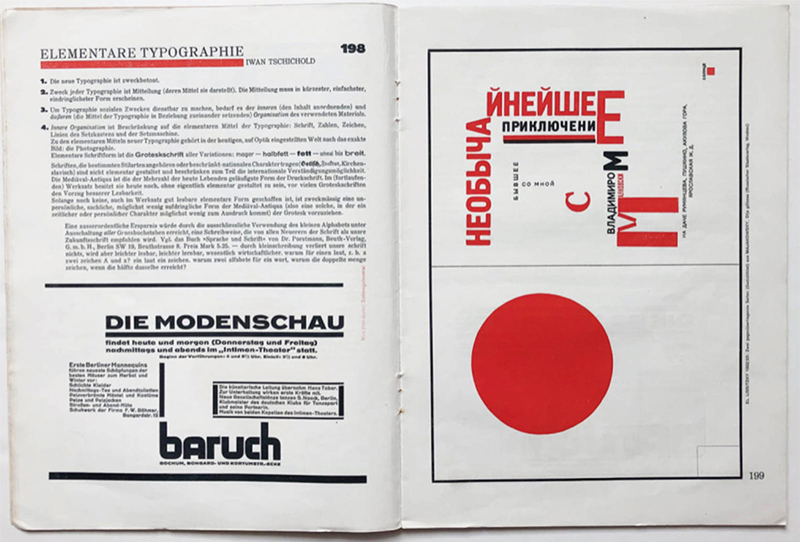

Jan Tschichold elementare typographie (1925)

Jan Tschichold elementare typographie (1925)

ほかにはチヒョルトやバウハウスで教鞭をとったブロイヤーの仕事を紹介しておきます。書籍の表現とはちがう、広告物に最適化されたタイポグラフィが、近代造形の影響下——つまり構成と抽象表現——のなか模索されていることがわかります。このようなロシアアヴァンギャルド、それからバウハウスの流れの影響をうけたチヒョルトが、1925年に記した「エレメンターレ・タイポグラフィ※6」を引用します。

タイポグラフィの目的は伝達にあります。伝達はみじかく、単純で、印象的な形態でおこなわなくてはなりません。タイポグラフィは社会的な目的に沿うものでなくてはなりません。そのテーマは、内容を整理する内的構成と、手段を互いに関係づけ外的構成が必要です。

内部構成とは、書体・数字・記号・活字ケース・自動鋳造機や、図版や写真の利用といった、タイポグラフィの再現手段のことです。民族性や国家的特徴をまとった、ドイツゴシック体などの書体は、国際的という見地から限界があります。 [すべての大文字をつかわず、小文字だけをつかえば、おおきな節約ができます『言語と書体』ボルストマン博士]

タイポグラフィの理論的な構成とは、伝統的な美意識に拘束されることなく、さまざまなグレードとフォルムを利用することによって、視覚にみちびかれておこなうべきです。紙面の印刷されていない部分も、印刷された形態と同様に造形の領域です。

外的構成とは、対比関係にあるその形態や、ラインやウェイトを有機的にもちいて、紙面に形態としての、つよい対立する価値観をつくりだすことです。タイポグラフィの基本テーマとは、テーマとしてあたえられたことば、書体、センテンスに、理論的で、視覚的な関係をつくりだすことです。

あらたしいタイポグラフィのセンセーショナルな印象をたかめるために、行は上からでも、下からでも、あるいは斜めに組んでもよいでしょう。

ヤン・チヒョルト「エレメンターレ・タイポグラフィ」(翻訳:片塩二朗)

民族性・国家性というのも興味深いところです。ここでいうドイツゴシック体というのは、サンセリフ体ではなくブラックレターのことです。グーテンベルク聖書にあるような、写本を模した活字。ドイツには近代までブラックレターをもちいていたという背景があります。民族性・国家性を越えてゆくという意思は、国際的な視覚・造形言語と、その基盤形成を視野にいれているといえます。

大林

ブロックマンもチヒョルトも、左翼的でありながらカトリック的な秩序をつくろうという想いが見えますね。

中村

そうですね。こういう宣言文のようなテクストを発表するあたりも、左翼感があります。

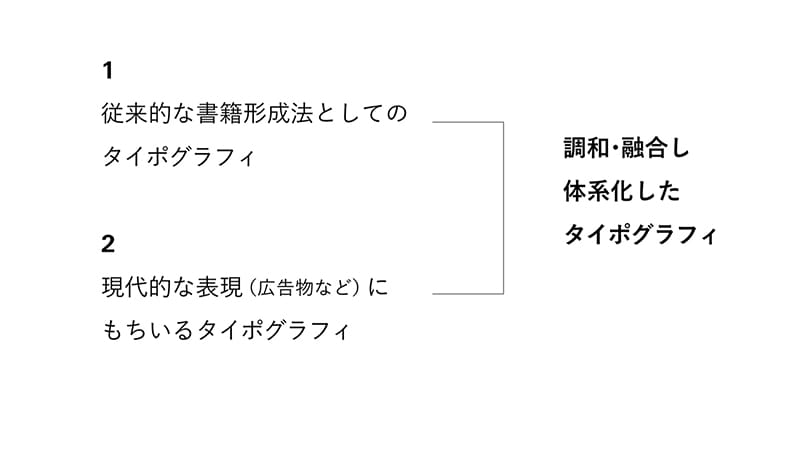

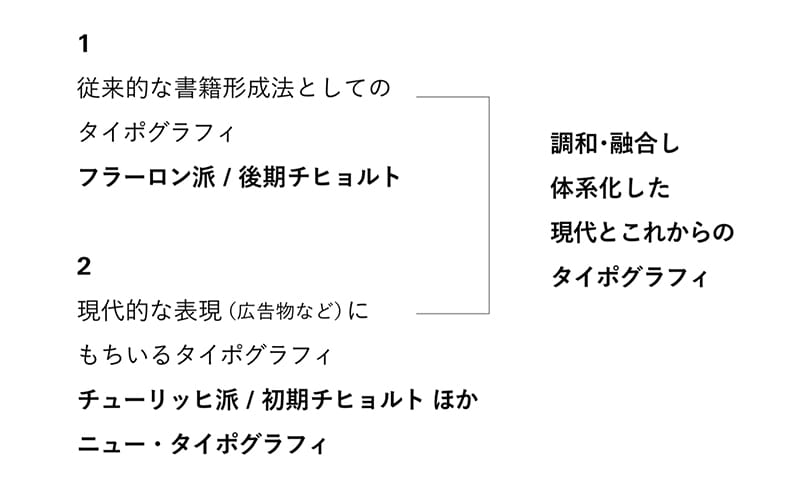

余白も造形の対象であり、あまりとしてあつかうものではなく、積極的に余白を造形することで、余白が発する情報も変化するということでしょう。しかしこの最後の一文は強烈です。極端な表現をつかっていますが、構成的であれ、という宣言なのでしょう。以上、1925年のテクストですが、いかがでしょうか?従来の書物形成法としてのタイポグラフィとは、ずいぶんとことなるタイポグラフィが立脚されようとしていることがおわかりかとおもいます。したがって20世紀の前半において、タイポグラフィは……

1:従来的な書籍形成法としてのタイポグラフィ 2:現代的な表現(広告物など)にもちいるタイポグラフィ

という、ふたつの潮流がうまれるようになります。いわば「読む」ためのタイポグラフィと、「みる」ためのタイポグラフィ。こうした「みる」ためのタイポグラフィは、それまで書物印刷を手がけていた植字工ではなく、20世紀前半にうまれたあらたなる職業、グラフィックデザイナーたちの手により顕在化してゆきます。一概にはいえませんが、ヨゼフ・ミュラー=ブロックマンあたりは後者の性格がつよい人物かもしれません。チヒョルトのテクストをかりて、近代のタイポグラフィの特徴をまとめるならば……

サンセリフ体の使用 非対称・構成的な画面 片流れ組み、 中心性がない 国際性

という特徴があげられます。こうして20世紀前半、混沌としながらも、アジテーション的に掲げられたニュータイポグラフィなるものは、第二次世界大戦後、ミッドセンチュリーにかけ洗練・体系化されてゆきます。

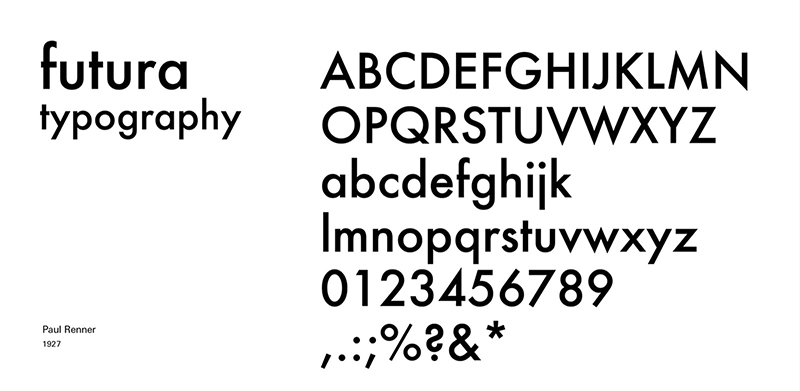

Paul Renner (1927)

Paul Renner (1927)

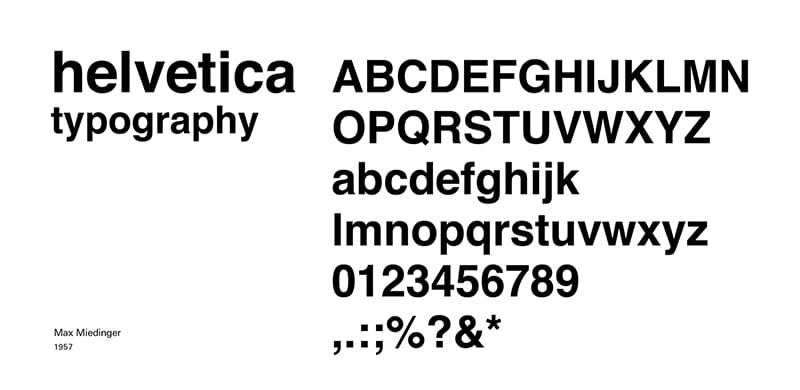

Max Miedinger (1957)

Max Miedinger (1957)

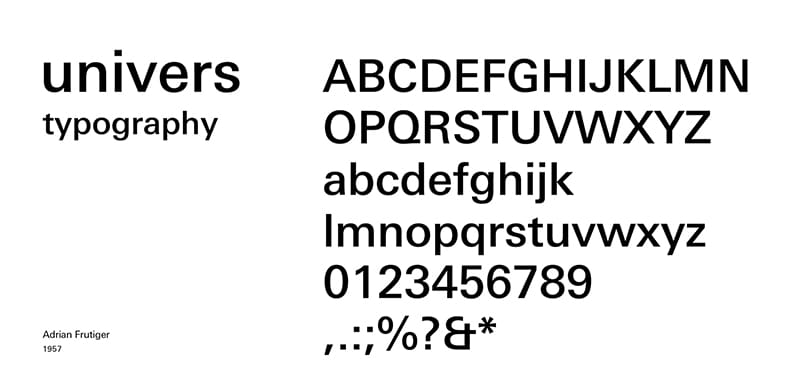

Adrian Frutiger (1957)

Adrian Frutiger (1957)

また、一概にサンセリフ体といっても、つぶさにみればその傾向は推移します。アクティデンツグロテスクにはじまり、1910年代から20年代にかけてはフーツラ、カーベル、ユニヴァーサル、バウハウスというようなジオメトリックサンセリフが誕生します。第二次世界大戦前はこうしたジオメトリックサンセリフ体、戦後はヘルヴェチカやユニヴァースといったネオグロテスク体がそれを代表するものとなります。1950年代にリリースされたこれらヘルヴェチカやユニヴァースの設計・リリースをもって、サンセリフ体はひとつの「完成」をむかえます。きわめて大雑把にいえば、これらは2019年の現在でも、「ふつう」にみえるタイプフェースの最たるものです。また、これらの書体は主に工業国であったドイツや、ほかスイスなどドイツ語圏において開発設計されていることも見逃せません。

画面全体としては非対称・構成的な画面というものも特徴です。それまでの書物印刷としてのタイポグラフィが、左右対称の制止している画面であれば、ここでは動き、そして流れている画面となります。絵画造形の傾向と同様に、シンメトリカル、あるいは単視点によるパースペクティブ的であったものが、この時代からは流動的な、あるいは中心性をもたない画面というものがでてきます。非対称な画面が、近代的な画面といえるかもしれません。記載されたテクストと同様、あるいはときとしてそれ以上に、それら配置の関係もヒエラルキーや、意味性を生みます。

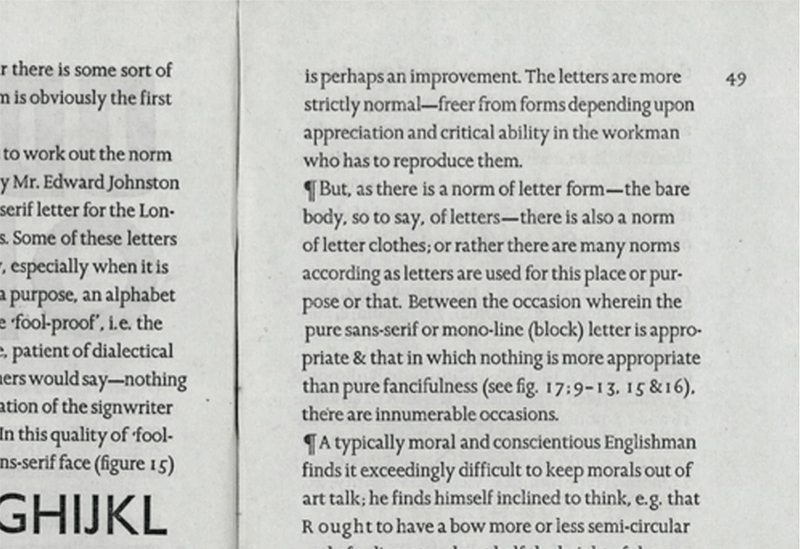

Eric Gill an essay on typography (1931)

Eric Gill an essay on typography (1931)

またテクストが片流れ組みであることもまた重要な要素です。箱組み/ジャスティファイではなく、左側をそろえ、行末、右側をなりゆきで組む。ラギッドライト/フラッシュレフトとよばれる状態です。これは言い換えれば、ニュータイポグラフィ、モダンタイポグラフィにおいては長文というよりも、短文がその中心であったともいえるでしょう。ちなみにおなじ時期のイギリスにおいても、スタンリー・モリスンらの周辺にいたエリック・ギルは自身の著書『エッセイオンタイポグラフィ※7』の本文をラギッドライト/フラッシュレフトで組版しています。ギルの場合、プロクルスティアンベッドなる神話のエピソードを引用しながら、ワードスペースやレタースペースがジャスティファイのために犠牲にならないよう、こうした片流れ組みを推奨しました。いっぽうでギルとはことなり、ドイツ語圏の近代タイポグラフィでは、おそらくその受け手が享受するスピード感がゆえの、ある種の機能性をふまえた採用であると想像できます。

このあたり、Eメールやメッセンジャーアプリケーションを想像すればわかりやすいかとおもいます。短文、ショートメッセージであれば、箱組みになっているよりも、適宜改行されていたほうが、いわば「流し読み」「斜め読み」ができます。反対に文庫本などの「読み込む」長文であれば、やはり箱組みのほうが最適。当時の感覚として、それだけ訴求力のたかい、速度のあるヴィジュアルコミュニケーションがもとめられたということでしょう。ラギッドライト/フラッシュレフトは改行のリズムによって、テクストそのものと、それを読む行為がグルーヴしてゆく。『エッセイオンタイポグラフィ』では、ながめの行長で、ゆるやかな行末という処理ですが、こうしたニュータイポグラフィ、モダンタイポグラフィにおいては、みじかめの行長、長短差のある行末という処理になります。それは組版そのものも積極的に造形する対象になったということでもあります。

left: Max Bill (1951) right: Jan Tschichold (1937)

left: Max Bill (1951) right: Jan Tschichold (1937)

また、その表記が小文字表記主体であることも見逃せません。日本語文化圏であるわたしたちにとって把握しづらいことですが、ラテンアルファベットの言語表記において大文字と小文字は明確なヒエラルキーが存在します。「大文字の歴史」という言葉があるように、大文字は権威的なもの。事実、大文字はもとはといえば建築物や記念碑など石に刻まれたものであります。それに対し、小文字は大文字が筆記のなかで変化したものですから、大文字以上に人の手の痕跡があるものですし、大文字にたいし、親しみのある印象をもつものです。自身のお名前を漢字で表記するか、それともひらがなで表記するかの印象の違いといえば想像しやすいでしょうか。またドイツ語圏においては元来、大文字表記がおおいことも理由としてあるでしょう。大文字と小文字のおおきさのちがいは、組版中において濃度変化をもたらします。その差異を埋める意味でも、小文字表記は有効でした。

大林

戦後の成熟のなかで採用されたのが、フーツラのようなジオメトリックな書体ではなく、グロテスク体のヘルヴェチカであることも興味深いですよね。そのルーツのアクティデンツグロテスクはサンセリフ以前からあるものですし。画面は構成的でも、構成的な活字書体は残らなかったということですね。

中村

ある意味、テクストを読ませる方向が無視できなくなったのも、戦後の成熟なのかもしれませんね。それから、こうしたニュータイポグラフィはドイツ語圏やロシアなどが中心になっていたことも特徴です。これらは漠然とヨーロッパ圏のモダニズム、という印象がありますが、つぶさにみればことなる解釈でモダニズムがおこっています。イギリスを例にみてみましょう。

イギリスのモダンタイポグラフィ

中村

20世紀前半、イギリスにおいてはすでに紹介したスタンリー・モリスンやエリック・ギル、それからオリヴァー・サイモン、フランシス・メヌル、フレディック・ウォードらは、このようなタイポグラフィを試みていました。

Francis Meynell Alfred Tennyson 'in memoriam' (1933)

Francis Meynell Alfred Tennyson 'in memoriam' (1933)

Jan Tschichold der chenesische und der japanisch mehrfarbige holztafedruck techinisch (1959)

Jan Tschichold der chenesische und der japanisch mehrfarbige holztafedruck techinisch (1959)

フランシス・メヌルが主宰したナンサッチプレスの書物です。いっけんすれば、とても伝統的・保守的な紙面です。しかし、その製造過程はとても近代的なものです。金属活字といえば、金属製のハンコ状の活字を一文字一文字組む、という印象もありますが、この時代はすでにモノタイプ機、ライノタイプ機という自動組版機が実用化されています。いまでもタイプファンドリーの名前としてのこっていますね。この機械はキーボードをタイピングし、行の単位で活字が鋳造できるという、いまの感覚でもかなりハイテックなものでした。

こうしたテクノロジーをもちいて、彼らがおこなったのは、タイポグラフィの歴史を遡り——ルネサンス期のアルダス活字をベンボとして、フランスルネサンス時代のギャラモンを、あるいは産業革命前夜のバスカヴィル……など古典ともいえる名作活字たちを、当時の先端技術で復刻しました。いま紹介した活字書体は、現在もデジタル化され、わたしたちは使用することができます。つまりいまこうした活字を使えるのは、彼らの活動の恩恵でもあります。いっぽう同時期のバウハウスなどは手組み活字によるものでした。そうした意味でイギリスでは伝統や習慣をふまえながら「よむ」言語コミュニケーションとして、タイポグラフィのモダニズムが模索され、実用化されていたともいえます。表層的にはクラシカルであるが、構造は先端的。産業革命をおこしながらも、保守的な気質のあるイギリスらしい、タイポグラフィの近代化であるといえます。そこでは工業化が唐突なものではなく、手工芸の延長として存在していたのかもしれません。

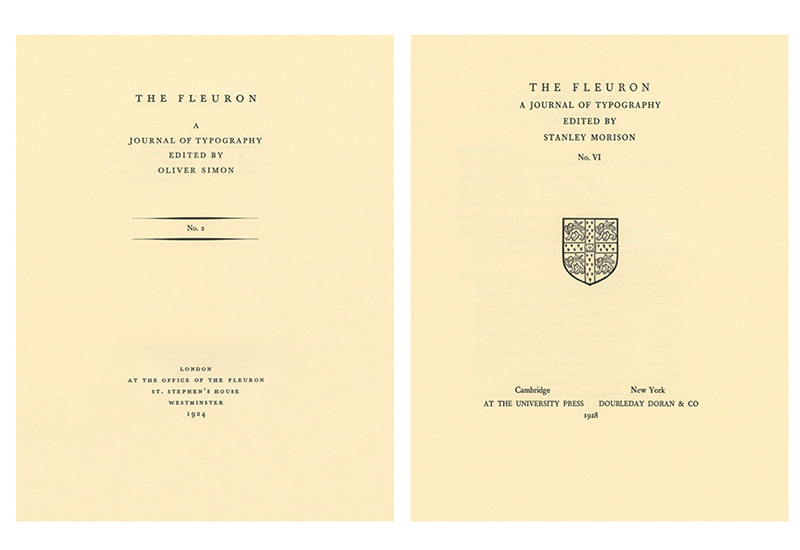

モリスンやサイモン、メヌル、ウォードらは雑誌『フラーロン※8』を刊行し、そこでタイポグラフィの歴史研究や定義づけを発表してゆきました。このあたりについては河野三男さんがまとめられたものが、最近エクリで公開されました。

大林

エクリで公開された河野さんの「タイポグラフィ雑誌『フラーロン』とその影響※9」は、三万字の名調子ですので、ぜひご覧ください。

中村

三万字……そうして文字数をいうと『ロッキングオン』みたいですね(笑)今回、フラーロン派と民藝——柳宗悦、その師である鈴木大拙との類似性をしるされていたのは、個人的に嬉しいものでしたが。

河野さんは前述したモリスン『タイポグラフィの基本原理』やギル『エッセイオンタイポグラフィ』を邦訳されたり、主著『タイポグラフィの領域※10』では歴史上のタイポグラファ、そのかずかずのことばを紹介されながら、タイポグラフィの領域を定義されようと試みられています。国内において海外のタイポグラフィ情報といえば、グラフィックデザインの範疇、つまり20世紀以降における様式にかぎっては、ほぼ同時代的に輸入されてはいましたが、根源的なタイポグラフィについての紹介は著しく不足していました。そうした意味で河野三男さんの仕事はとてもおおきなものです。

ちなみにニュータイポグラフィを高らかに宣言したヤン・チヒョルトは、人生の後半生において、がらりとスタイルをかえ、フラーロン界隈の後継者ともいえるような、いっけんすれば、保守的なタイポグラフィを展開していきます。それはペンギンブックスにおける仕事にも象徴されています。チヒョルト自身、その時期になるとニュータイポグラフィは広告分野において有効、読むには適さないといい、それはモダニストであるマックス・ビルとの論争にも発展しました。この論争自体はまさに「読む」ものか、それとも「みる」ものか、タイポグラフィのヴィジュアルコミュニケーションのありかたについての議論ともいえます。チヒョルトはもともとカリグラフィや植字工の訓練をうけているひとだから、より戻しといるかもしれません。回帰というか。

大林

その時期にバーゼルに移っているんですよね。

中村

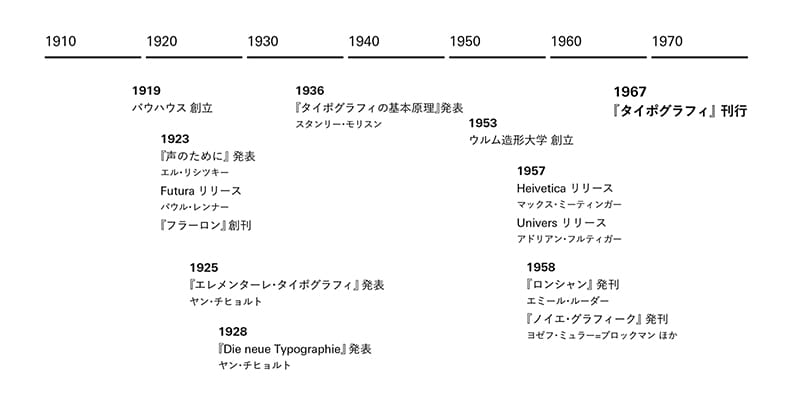

そうです。時代背景も影響しているのでしょうが、チヒョルトはバーゼルに限らずおおくの拠点移動がありますし、その推移が作り手としてのスタイルのちがいを象徴しているようにもみえます。さて、バウハウスの創立1919年をはじまりとして、1967年の『Typographie』発刊までのあいだ、タイポグラフィ界隈でおこった重要事項を年表としてまとめてみました。やはり第二次世界大戦前後で様相が変化しています。1923年はリシツキー『声のために』発刊、パウル・レンナーによるフーツラ書体リリース、そして『フラーロン』誌創刊と、戦前の当たり年といえます。いっぽう戦後では1957年にヘルヴェチカとユニヴァースがリリースされ、翌年にはブロックマンらによる『ノイエ・グラフィーク※11』やルーダーによる『ロンシャン※12』と、スイスタイポグラフィを象徴する書物が刊行されています。戦前はアヴァンギャルドであり、アジテーション的な性格をもった造形運動が、戦後の時間のなか、ヴィジュアルコミュニケーションにおけるインフラストラクチャとよべるような、社会基盤として整理・洗練、そして体系化されていきます。

こうしてみると『Typographie』が発刊された1967年というのはモダニズムとしては最末期、まさにしっぽといえる時期といえます。すでにメタボリズムやアーキグラムなど、ポストモダニズムといえるような兆候もみえてきているころです。まさに『Typographie』は、それまでのタイポグラフィの集大成といえます。

大林

認知革命が1950年代と言われているので、ちょうどそのくらいの時期ですね。この年表で言うと、1918年に第一次世界大戦が終わってるので、バウハウスからモリスンの『タイポグラフィの基本原理』までは、ふたつの大戦のあいだですから、戦後ともいえますね。くわえて1929年が世界大恐慌と、まさに激動の時代です。量子力学の発見も同時代で、ロシアやウィーンのひとたちが「四次元とはなにか?」とさぐっている時期に、こうしたモダニズムの準備がおこっています。1920年になると、アインシュタインが一般相対性理論を唱えて、四次元が時間だとわかるとこうした探求がなくなるのもおもしろくて、今度は洗練にむかいます。1910年代のおわりがダダイズムで、そこからこの時代につながっています。この時期はまだヨーロッパの時代といえます。アメリカではT型フォードを開発したりマーケティングという概念が出てきたり、20世紀後半の準備がされているんですが、明確にアメリカがヨーロッパに追いつくには、1950年代まで待たなければいけない。

中村

こうして、わずか数十年過ぎない時間のなかで、混沌から洗練へむかうプロセスがみえます。こうしたニュータイポグラフィ/スイスタイポグラフィ、いっぽうのフラーロン派を経由する伝統的なタイポグラフィのモダニズム。それぞれにおけるタイポグラフィの成熟はもちろん、こうした目的や役割のことなるふたつのタイポグラフィを、ひとつのものとして現代的に調和させ、それを体系化するという必要性は当然あったことでしょう。ひょっとすると、その時点でそれはまだ顕在化するまえの、潜在的な要望だったかもしれません。そうした体系を結晶化したひとりがエミール・ルーダーであり、この『Typographie』であるといえます。

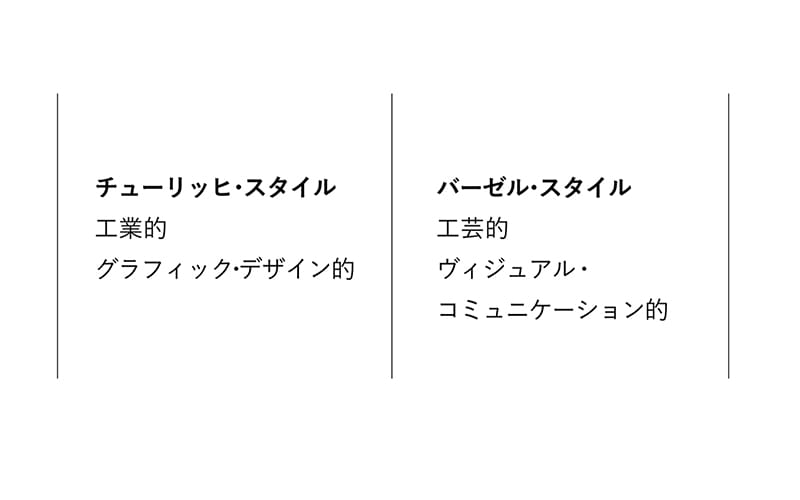

バーゼルスタイル・タイポグラフィ

中村

さて、スイススタイルのタイポグラフィは、いっけんすれば似ているものの、そのなかで「チューリッヒスタイル」と「バーゼルスタイル」と、おおきくふたつの潮流が存在します。それぞれスイスの都市の名前です。地図をみてみますと、ともにフランスやドイツに隣接しており、位置関係としてはそんなに離れてはいませんが、バーゼルがフランス寄り、チューリッヒがドイツ寄りという具合です。

大林

その地理的な関係がすべて、という感じがしますね。

中村

まさにそうですね。そしてチューリッヒは商業都市、またバーゼルは学術都市という、それぞれことなる風土があります。チューリッヒ派を代表するひとりは、さきほどから名前のあがるヨゼフ・ミュラー=ブロックマン。そしてバーゼル派を代表するのが、今回の主役であるエミール・ルーダーです。チューリッヒ派はブロックマンの著書にもあるグリッドシステムに象徴されるように工業的といえるような、合理的でシステマティックな構造と設計をもつことが特徴です。モダニズムの建築物がそうであるように、そこにはスキン(表層)とストラクチャ(構造)の同義性がある。したがってシステムに優先性を持たせた解釈といえるでしょう。このあたりはスイスばかりでなく、ドイツではウルム造形大学、その中心人物であったオトル・アイヒャーなどにも引き継がれてゆきます。いっぽう、バーゼル派は、エミール・ルーダーを中心としたコミュニティの範囲で洗練・先鋭化してゆきます。

left: Josef Muller Brockmann (1955) right: Emil Ruder (1961)

left: Josef Muller Brockmann (1955) right: Emil Ruder (1961)

Georgius Agricola O Rei dos Metais Johann Frobenius (1556)

Georgius Agricola O Rei dos Metais Johann Frobenius (1556)

バーゼルは急にタイポグラフィが盛んになったわけではなくて、元来が学術都市という特性もあって、古くからから出版・書物印刷の土壌のある地域でした。1459年にバーゼル大学が創立。1488年にはシュヴァーベ印刷所が設立されます。これは現存する最古の印刷・出版所となるようです。1488年といえば、グーテンベルクの金属活字発明から、まだ数十年ほどしか経っていません。また1492年にはヨハン・フローベンが印刷所を設立。アルダス・マヌティウスと時代が重なっています。こうしてフローベンの印刷物みてみると、アルダスのものとよく似ています。このように、バーゼルは近代以前からタイポグラフィの技芸が脈々とつづいている場であり、造本術としてのタイポグラフィの土壌が成熟していたといえるでしょう。チューリッヒにおけるスタイルが広告的であり、建築・工業製品的で、グラフィックデザイン的な性格をもつものであったとすれば、同時代のバーゼルスタイルは書籍形成術としてのタイポグラフィの延長でもあり、それは工芸的であり、ヴィジュアルコミュニケーション的な性格をもつものといえます。

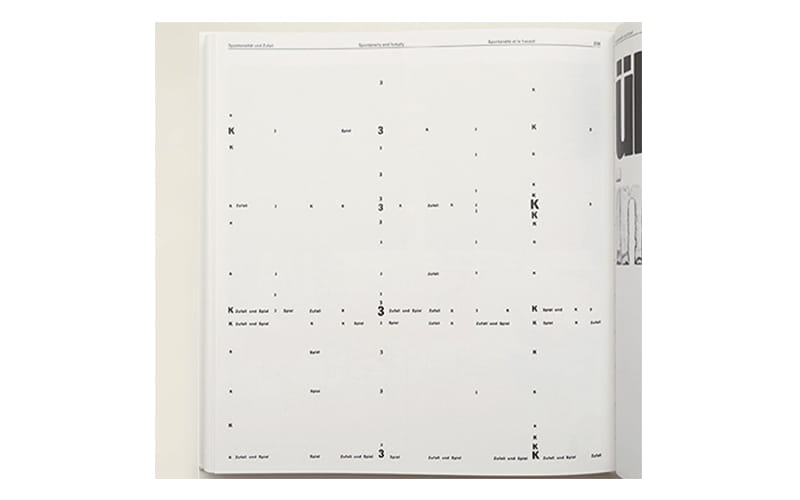

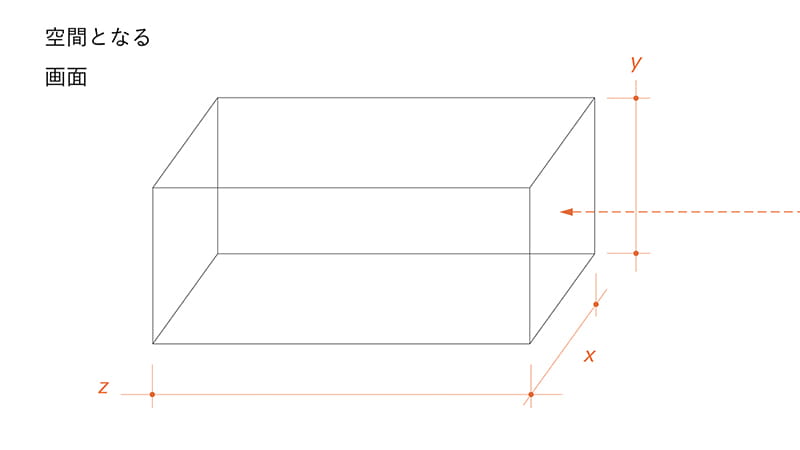

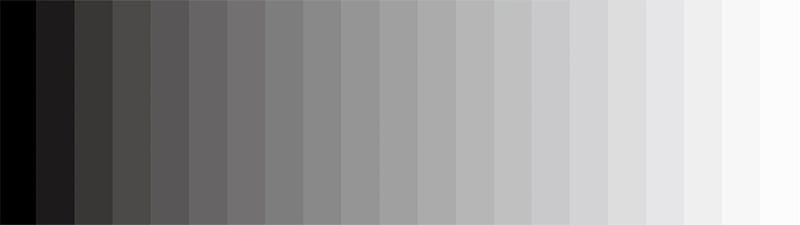

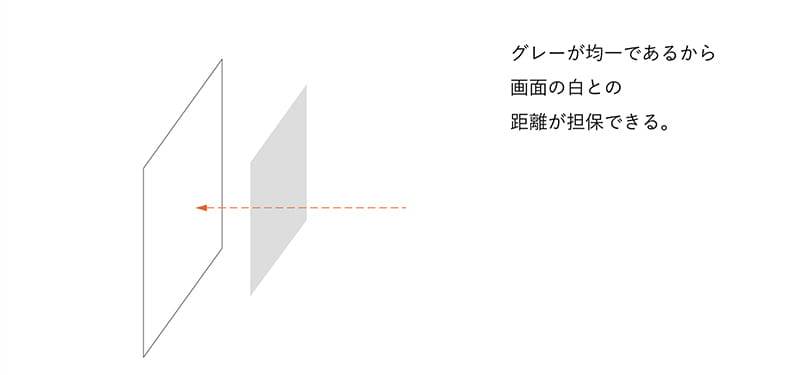

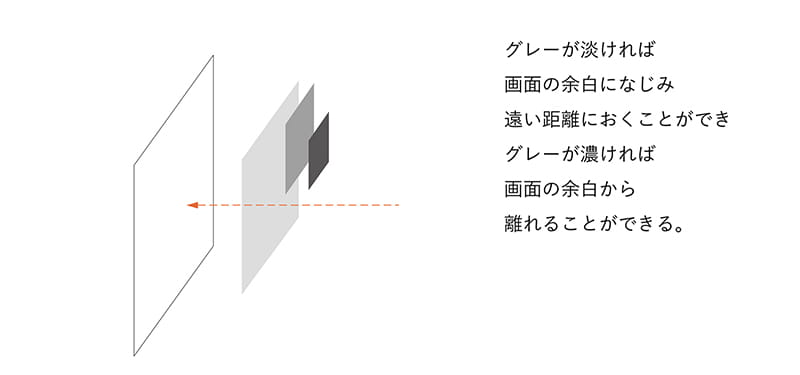

では、いったいなにが、ルーダーたちがおこなったバーゼルスタイル・タイポグラフィ特徴なのか、それをひもといてみます。バーゼルスタイルの特徴は、まず画面を空間として捉えることがあげられるでしょう。どういうことか?基本的にタイポグラフィは、余白のうえに活字や図版が印刷されるという、いわばレイヤー的な構造をもっています。いっぽう、バーゼル派は精緻な視感覚調整により、活字サイズや濃度の精緻なコントロールをおこないながら、余白と活字、図版を奥行きあるひとつの空間として画面を造形したのです。これは『Typographie』に掲載されている図版の一例です。画面の縦横XY軸にたいし、奥行きZ軸がみえてくるとおもいます。美術系のひとはピンとくるかもしれませんが、黒の濃度でもって白い平面に空間性を再現する——これ、デッサンとおなじですね。

このあたり、まさに翻訳本のありがたさなのですが、わたしの場合、原書を拙い英語力でよんでいたときには把握できなかった意味を、いくつかみつけることができました。そのひとつはジャケット裏のページにもかかれているヴァリュー、つまり明度という語です。明度としてのヴァリューは、フランス語でいえばヴァルール。読みながらこれに気づいて、おもわず懐かしくなりました。というのも、美術大学進学予備校なんかでは、まさにデッサンのトレーニングでもちいられることばなのです。安井曾太郎たちがフランス留学から帰国し、日本においてデッサンを教育的に体系化した際、英語のヴォリューム、つまり量感にたいし、フランス語のヴァルールを明度としてあてがいました。私も経験がありますが、デッサンはヴァルールが捉えられないと再現性を失います。さらに、黒と白のグラデーションによる濃度での空間再現といえば、こうしたものもおなじです。

長谷川等伯『松林図』(1595)

長谷川等伯『松林図』(1595)

長谷川等伯の作とされる水墨画です。これをみるにつけ、私はおもわずルーダーのタイポグラフィを想起してしまうものです。『松林図』は、黒みの強いところもあれば、白に寄ったところもありますが、いずれもその境目は非常に曖昧……というよりも、曖昧いわば未分だからこそ、こうした豊かな空間表現ができあがっています。ルーダーは老子や岡倉覚三の引用をおこなっている点からもわかるように、東洋思想の影響が散見されます。イエスとノー、神と人間、主と従、ひかりと闇……西洋思想において基本となるのは、こうした二元論的な見方です。いっぽうで東洋思想というのは、色即是空 空即是色というもの。それは鈴木大拙のことばを借りるならば、未分ということになります。この場合、黒と余白を同一視することになる。活字と余白が別のもの、対立するものではなく、ひとつのおなじグラデーション段階のなかにあるという捉え方は、こうした水墨画などの東洋絵画における空間性と類似しています。くわえてそれはゲーテの『色彩論※13』ともつうじます。

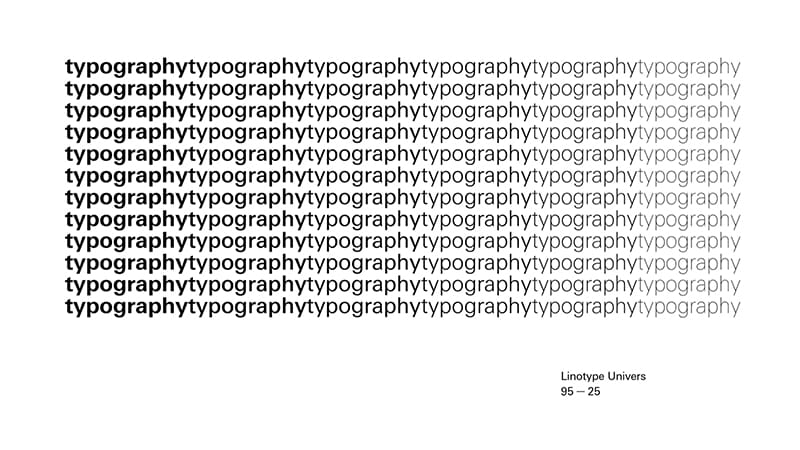

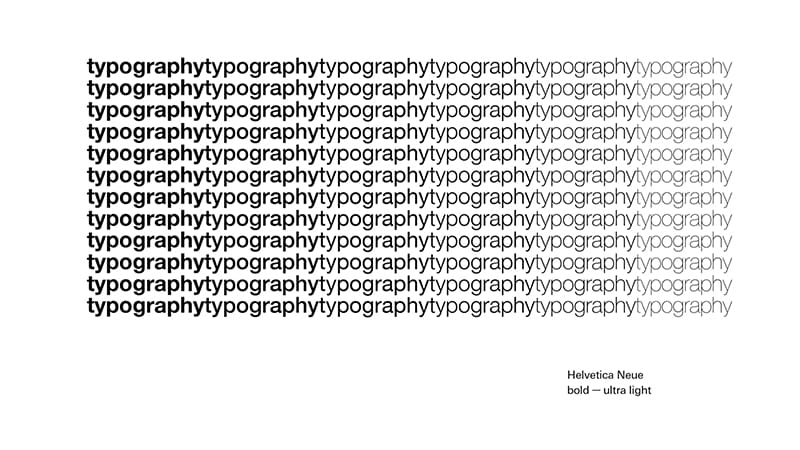

一見すれば似ているヘルヴェチカとユニヴァースですが、ヘルヴェチカはチューリッヒ派の代名詞、そしてバーゼル派にとってそれはユニヴァースであり、彼らにとってそれぞれが最適化された活字書体でした。こうしてフォルムとカウンターを反転させると、ユニヴァースは黒と白が等価に設計されていることがみてとれます。ユニヴァースの特徴のひとつは、精巧なウェイトコントロールがなされていることにあり、それがゆえ高精度な刻みをもつグラデーションを再現することが可能です。

Nicolas Jenson historia naturalis (1472)

Nicolas Jenson historia naturalis (1472)

こうしてヘルヴェチカのグラデーションと比較すると、その段階のスムーズさが際立つことでしょう。ヘルヴェチカの元となったアクティデンツグロテスクは、おおきなサイズでもちいることを前提としたディスプレイ書体ですが、ユニヴァースは設計者であるアドリアン・フルティガーの弁によれば、ニコラ・ジェンソンによるローマン体の骨格をもちます。こうして比較すればユニヴァースの組版テクスチャは、まさにジェンソン・ローマンそのものです。それは近代的解釈された本文活字書体であるともいるでしょう。ユニヴァースは「見る」ために発展したサンセリフ体としての側面と同時に、伝統的な「読む」ための活字としての側面を内包しています。こうした活字書体を採用したところにも、バーゼル派がニュータイポグラフィ的なる造形の根底に、従来的な書物形成法としてのタイポグラフィを基盤と持つことがわかります。

こうした特性をもつユニヴァースを、さらに視感覚による調整——サイズ、濃度、レタースペース/ラインスペースの関係による操作がおこなわれます。精緻な濃度がゆえ、空間コントロールにむき、かつ本文書体をルーツにもつユニヴァースが工芸的ともいえるバーゼル派の象徴となり、工業製品的特性をもつヘルヴェチカがチューリッヒ派のそれとなるのは、必然であったことでしょう。おなじスイスのモダンタイポグラフィでありながらも、その視点や方法は対照的です。

大林

ヴァリューはこの本でも二種類の訳語が充てられていて、「明度」のほかに「特性」とも訳されていました。ヴァリューという言葉は、色彩の値だけではなく、音楽の音符・休止符の長さを示すものとして使われていたり、ほかに値段という意味でも使われます。よく「これヴァリュー出せてるか」みたいな言い方がありますけど、ヴァリューは相対的な値というニュアンスなんだと思います。翻訳本にある室賀清徳さんの解説や担当編集者の岡本淳さんの話によると、この訳は悩まれたようで、文脈に合わせて日本語を変化させているそうです。

中村

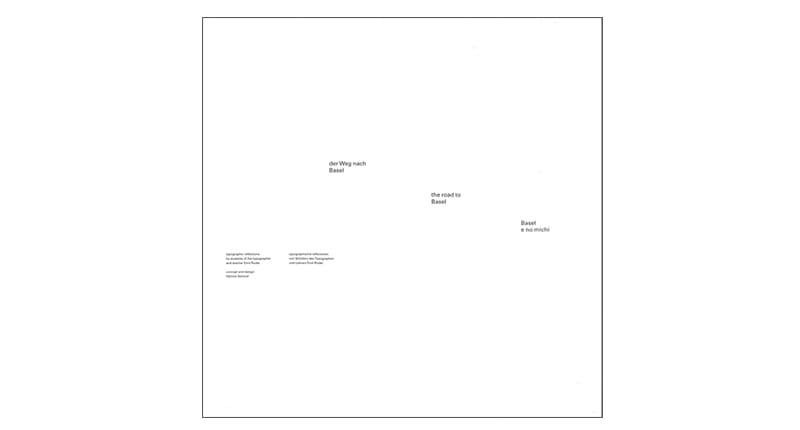

明度段階としてのヴァリュー——活字の黒から、画面の白までの濃度と構成、そのリズムとバランス、そして空間性を重要視したことがバーゼルスタイル・タイポグラフィの特徴といえます。その典型的な例であり、ひとつの到達点といえる、ヘルムート・シュミットさんによる『バーゼルの道※14』の表紙と半扉、扉の変化をみてみます。ヘルムート・シュミットさんは、まさにバーゼルでエミール・ルーダーに学んだひとりであり、今回の『Typographie』邦訳の発起人です。

こうしてページを追ってゆけば、1:1のページとしてみえるところ、それから1:2のページとしてみえるところが混在しています。表紙はもちろん、半扉までは1:1、そして扉となり、1:2の比率になる。とてもドラマティックなシークエンスです。奥行きばかりではなく、水平垂直方向にも空間がつづいているかのようです。

ルーダーをはじめとし、バーゼル派の人物の多くは植字工の経験者です。またバーゼル工芸学校でルーダーに学んだ弟子たちは、彼らが好んで「ラボ」と呼んだ組版・印刷室で、自らの手で活字を組み、スタディをおこなっています。ちなみにブロックマンは建築畑の出身です。チューリッヒ派は、モダニズム造形の総合でもあった近代建築的な視点でもって、タイポグラフィやグラフィックスのシステムを模索したともいえますし、バーゼル派、というよりもルーダーとその周辺は、伝統的な工芸的タイポグラフィのうえで、当時のニーズをふまえ、具体化、そしてメソッド化したともいえます。それは、グラフィックデザインとしてのタイポグラフィと、ヴィジュアルコミュニケーションデザインとしてのタイポグラフィのちがいともいえるかもしれません。

教育機関における活用例

中村

『Typographie』は、こうして伝統的なものと近代的なタイポグラフィをメソッドとして、とてもよく練られており、なにもバーゼル派を目指さぬとも、タイポグラフィの教本として汎用的な性格をもっていていることが興味深いものです。いっぽうで、この書物自体はそうした完成度の高い教育デザインありながら、バーゼルスタイル・タイポグラフィ自体は徒弟制度的な、前近代的ともいえる、クローズな世界で成熟してゆくところも興味深い点です。ヘルムート・シュミットさんの仕事をみてもわかるように、バーゼル派としての目やスタイルが身体化されていないことには太刀打ちできない領域が、確かに存在します。では、この書物の教育体系はどのようになっているのでしょうか?その前に『Typographie』刊行以前におこなわれた、ルーダーの講演録をまとめた『本質的なもの※15』をみてみます。こちらは全部で4項目あります。

そして『Typographie』では19項目に拡大されています。いずれもタイポグラフィの要素、エレメントを分解し、それを体系化しているという具合です。エミール・ルーダーはそういう見方ができたところが、教育者として優れていたのでしょう。要素の分解と体系化というところは、どこか音楽教育とその構造に顔つきが似ています。西洋音楽では調律と音階が規格化されていることもあり、体系的でひらかれた教育が定着しています。いっぽう、造形分野では案外、それはまだ発展途上であるといえます。しかしタイポグラフィは規格とそれにもとづく構造があるので、汎用的な教育体系をつくる可能性を秘めています。

こうした場合、それらの「そもそも」というか、ゼロ地点をどこに設定するのか?というのが、それぞれの体系の要になるのですが、ルーダーの場合、それは平面となるようです。ちなみにルネサンス期に記されたアルベルティ『絵画論※16』では「平面の上の点」からはじまりますし、芥川也寸志による『音楽の基礎※17』では「静寂」からはじまります。無の、静かな環境が根源にあるということです。どこかECM Recordsの「静寂の次に美しい音」というキャッチコピーや、その音源すべてに共通する「冒頭3秒の無音」を想起してしまいます。

ついでに話しておくと、音楽教育においても20世紀に入ると、いわゆるクラシックとはことなる音楽教育体系が整備されるようになります。1950年代のアメリカではバークリー音楽院が創立され、そこではクラシック音楽の教育体系をもとにしつつも、1920年代以降のジャズミュージックをはじめとしたポピュラー音楽を分析しながら、その実施に最適化された教育体系が形成されました。今日、バークリーメソッドといわれ、この学校関係者のみならず、ワールドスタンダードとなっているものです。従来的なものをふまえ、同時代的な表現を念頭においた教育体系の整備というのは、世紀の半ばにおいては必要事項であったのかもしれません。このあたり、タイポグラフィやデザインも状況が似ています。

そうした音楽教育体系と同様、エミール・ルーダー『Typographie』も、エレメントの分解と統合というかたちで編まれています。諸要素をそれぞれ定義し、それを包括してゆくというもの。私自身がデザイン教育の現場にいて実感するのは、こうした体系化は非常に有効であるということです。特にそれを実感するのは、夜間部一年制学科やプライヴェートレッスンなど、時間が限られているケースかもしれません。分解された要素を、それぞれ定義し、その実例を示しながら、総合してゆくプログラム。グラフィックデザインやヴィジュアルコミュニケーションデザインの作り手はもちろん、今日ではだれしもがPCやスマートフォンで活字を扱うようになりました。みなが活字で情報を享受し、活字で情報を発信するようになっている。そうした時代がゆえ、ルーダーが示したデザインされた教育というのは、当時以上に意味合いがおおきいのではないでしょうか。

TM (Typographische Monatsblätter) (1971)

TM (Typographische Monatsblätter) (1971)

タイポグラフィ小史

その解釈の歴史とスイスタイポグラフィ

大林

ここからは「タイポグラフィ」という言葉の解釈と、スイスタイポグラフィの歴史を、それぞれ「小史」といった具合で説明できればと思います。

タイポグラフィという言葉の解釈の歴史ですが、まずは1443年にラテン語で「タイポグラフィア」という言葉が出てきたみたいです。この言葉が最初にオックスフォード英語辞典(OED)に載ったのが1641年。つまり、グーテンベルクの時代にはまだタイポグラフィという言葉はなかったんですね。OEDでの定義は、印刷の実技という意味でした。その直後にはタイポグラフィを実践する人として「タイポグラファ」という言葉も生まれたようです。

ここから一気に時代が飛ぶんですけど、15〜19世紀では書籍の活版印刷が前提なので、編集作業、活字を作ること、組むこと、インクによって再現されるところまでが、タイポグラフィという意味に含まれていました。書き手の意図を正確に伝達するという意味では、いつの時代も同じだと言えるでしょう。また装飾要素を極力省くという話は、かなり昔から言われていたところで、くわえて読者に読みやすくすることを目的にしていました。印刷の工程のなかでも、製本を除くほとんどの部分がタイポグラフィとされていたみたいです。

先ほどスタンリー・モリスンの名前が出てきましたが、当時彼が『タイポグラフィの基本原理』で言っていたのは、タイポグラフィを「もっとも保守的な読者のペースにあわせるべき」ということでした。しかし、当時の1920年代には世界大戦があったりして、みんな生き急いでいる時代だったからか、「そうじゃねえぞ」っていう声も多かったみたいです。同時代には、ヤン・チヒョルトやモホリ・ナギによる、目的的で計画的で、さらに論理的で機能主義的なグラフィックデザインとしてのタイポグラフィが準備されていました。このあたりの理念は、第一次大戦後から第二次大戦前の短い期間ですけど、戦後と戦前の間の時代に起きたアヴァンギャルド芸術運動で生まれた構成主義にヒントを得ています。

続いて、なぜスイスがタイポグラフィの聖地になったのかという話についても、すこし補足をしておきたいんですけど、ひとつは中立国で戦火を免れた国だということ。さっきの説明のとおり、二つの世界大戦はそこまで時間が離れていません。この激動の時代に中立国だったってことと、先ほどの地図のとおり、フランスやドイツ、イタリア、オーストリアにかこまれた土地柄、さらに多言語環境だったということ、そして機械産業が盛んだったことなども、挙げられるかと思います。

それから、これはどなたかが書いていた話なんですけど、キリスト教の禁欲的合理主義がデザインやアートにまで根付いていたようなんですね。なので、ダダイズムも起きれば、ピューリタニズムやプロテスタンティズムも浸透しているという、やや不思議な土地柄になっていったわけです。当時の激動のヨーロッパにおいて、多言語環境の中立国だったということもあり、自国で何かあればスイスに逃げるという時代でもありました。そういった背景から、多様性を前提としてコミュニケーションに一貫性を持たせる中立的なシステムが必要とされていて、それがインターナショナリズム的な国際社会と需要が一致して、発展してきたんじゃないかと思います。

さらにスイスの地政学を補足すると、チューリッヒはブロックマンが拠点としていて、ほかにもヨハネス・イッテンやマックス・ビルなどの、バウハウス出身の人が多く移住していました。チューリッヒは、建築やプロダクトデザインなどのモダニズムが育まれた土地です。厳格さを求める風土で、具体芸術などのアーティストが多く、ダダイズム発祥の地でもあるので、工業的で前衛芸術的な街と言えるでしょう。

それに対してバーゼルは、印刷・出版が盛んなところで、人文主義的な土地柄と言われています。今回のエミール・ルーダーやアーミン・ホフマンなどもバーゼルですが、グラフィックデザインを実践する教育者という共通点があります。ヤン・チヒョルトもナチスの弾圧を受けたあとに移住して、バーゼルでいろんな昔の出版物を見て、彼のアシンメトリックな組版の限界を感じて、それがマックス・ビルとの論争に発展したという経緯もあったりします。

そんななかで出てきたのがルーダーの『タイポグラフィ』なので、悪い言い方をすると、ちょっと後出しジャンケンのような感じで、20世紀前半の動向を総括していて、過去も未来も見えているんですよね。当時は印刷の技術も変わっていく時代だったこともあり、ちょうどいいタイミングでちょうどいいまとめをちょうどいい人にしてもらったという感じがします。なんといっても、ルーダー自身の作品が美しいじゃないですか。何よりも、この本がちゃんとデザインされているから読む気になると言いますか。今表紙を見ても美しいと思えて買いたくなるというのは本当にすばらしいことで、20世紀のモダンタイポグラフィの結晶と言える一冊じゃないかと思います。

最初の要約でも話しましたけど、ルーダーはタイポグラフィを、読みやすい形で大衆に情報を伝えるもので、媒体の実用性を重視するデザインだと言っていました。やはり情報という言葉が大事で、タイポグラファとは、そのために書体を選び、言葉を視覚化し、その言葉を未来に残す人だと説明しています。

先ほど名前を出したウルム造形大学の創立者であるオトル・アイヒャーが、「情報は伝えられるものではなく、発信者と受信者の相互に生じるもの」という言い方をしています。アイヒャーはいろんな哲学者から言葉を引用をするので、考えていることが構造的につかみやすいんですけど、ここまで行くとインターネット時代の情報理論のようにも聞こえますよね。これを言っていたのは1960年代で、ちょうどマーシャル・マクルーハンがメディア論を発表してたりした時代です。個人的に情報という概念は、見えるものとして対象化しづらく、量や質が測りにくいものだから、水のような印象があるんですね。だからこそ、情報という概念を設定すると、それまでと違う仕方で世界を把握できる。そんな情報の可能性にいち早く気がついたデザイナーたちが、この当時に出てきたんじゃないかと思います。

オトル・アイヒャーが「文字によるコミュニケーションは、著者が沈黙のままに書いたものを、読者が黙読することで成立している。してみれば、読書は著者と読者の内的対話の交信であり、タイポグラフィはその声を演出する」ということを言ってるんですけど、これが結構すごいと思うんです。書体が声の役割っていうのは、たとえとしてわかりやすいですが、実際に書体から声が聞こえるわけじゃないですよね。読むときに何が起きているかというと、書いた人の内面の声が読んだ人の内面で再生されている状態なんです。

続いて、河野三男さんにエクリで書いていただいたフラーロンの記事を紹介します。河野さんは広範囲に文献をしらべて、分厚く論考としてまとめるタイプの方なんですけど、活字について熱く語っている箇所があるので、今回はそれを引いてみます。

活字は書き手のことばを一旦凍結させると言えるだろう。書き手の熱を帯びた文字が書体という凍結された公的な文字として読み手に届けられる。読み手の前に現れ、心の中で音読される。読む行為のエネルギーによって、文字として活字は溶解されるが、その直前に、微かに化学変化を起こすようだ。それは、書体に変換された文章(組版)から生じる表情だ。そのとき、溶解された活字に血が通う。まるで毛細血管を巡る血液のように、意味という血液が流れ始める。ことばは血流となってわずかに増幅する。流れる意味の増副作用のエネルギーによって、読み手の音声に変わる。それにはテクスチャとしての組版表情が関わっているかもしれない。読み手の内的音声が、己のリズムを獲得しつつ、意味の流れに没入され始める。活字は、水や空気のようでありながら、色も、味も、誘惑もあるのかもしれない。

河野三男「タイポグラフィ雑誌『フラーロン』とその影響」

ここに河野さんの詩的な一面が垣間見えて、なかなか興味深かったです。またお時間があるときに、じっくり記事も読んでみてください。以上がタイポグラフィ小史のお話でした。

The Fleuron A journal of typography (1924, 1928)

The Fleuron A journal of typography (1924, 1928)

音楽/茶の湯/ゲシュタルト

さまざまな分野のモダニズム

大林

さらにほかの補助線として「音楽/茶の湯/ゲシュタルト」というテーマで続けます。先ほど中村さんから音楽とデザインのモダニズムについての話がありましたが、クラシック音楽の世界では1910年代にコンテンポラリーな手法が試みられるようになります。そのなかにドイツから出てきた「新音楽」というジャンルがあって、調性(トーナリティ)からの逸脱ということに挑戦していました。音には中心があって、その中心音からはじまってまたそこに戻ることで、楽曲に統一感が出るんですけど、それを外す実験をしていたんですね。そうやって試行錯誤しながら作曲していたみたいなんですが、これがコンポジションと呼ばれていました。同じ頃に、タイポグラフィでも、中心にあるバランスを左揃えに外していく試みがありましたが、これもドイツで行われていたことです。要するに、作曲と組版で似たようなコンポジションの実験がされてたというのが、色々調べていてわかってきたんですね。たとえば作曲家のシェーンベルグなんかは、12音を満遍なく並べて、それをいろんな楽器で演奏するというようなことをしていました。さっきの『フラーロン』の表紙も、段々と中心から逸脱する方向に変わっていって、同じような試みが音楽とデザインとで同時に起きていました。

音楽ではモダンジャズというジャンルがあって、これは1940年代のチャーリー・パーカーあたりからの動向ですが、デザインではモダンがもうすこし前なんですね。モダニズムという言葉は同じで、思想も時期的に連動してはいるんですけど、たとえば建築はもうすこしあとにずれていたり、なかなかモダンを定義するのは難しいところです。いずれにしても、デザインのモダニズムはほかの分野にくらべて早かった気がします。逆に50〜60年代ですこし停滞して、そのあとにポストモダンみたいなものが出てきますが、90年代にまたモダンデザインのリバイバルがあって。なので、デザインに関しては、70〜80年前のものが今も有効と思われるのが、すこし不思議なんですよね。

文字の余白とコンポジション

大林

次に、茶の湯とルーダーについて、すこし触れておきます。本書の最後の解説で、元『アイデア』編集長の室賀さんが、こんなおもしろいことを書かれています。「ルーダーは、タイポグラフィを、余白も含めた諸要素をコントラストやリズムといった関係性のプログラムへと還元する。そしてこれらの関係を、合理性や客観性ではなく、人間の知覚と現象の内側からの視点でゲーテ的に捉えようとする」。きっと今「ゲーテ的?」ってなってると思います(笑)

ルネッサンス以降は、遠近法のような見方が発明された時代で、人間の視覚性がカメラの技術のように機械論的だったんですね。つまり、外にある視覚情報をそのまま受け取っているという世界観です。しかしゲーテは、見えているものを感じた自分が何かを生成していると考えていた。その生成している何かを「光の残像」と言っていました。

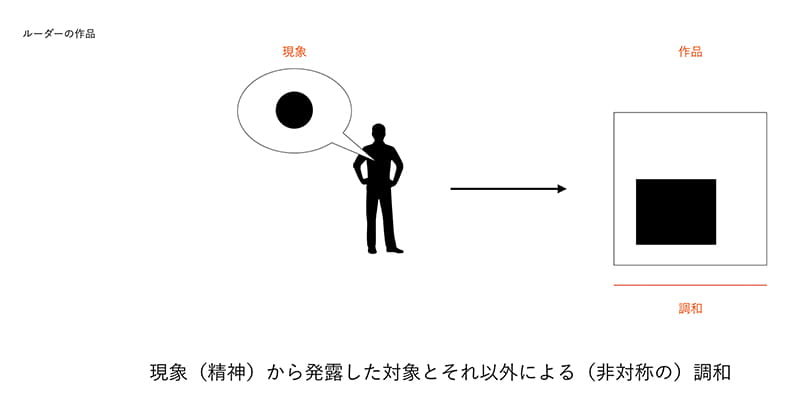

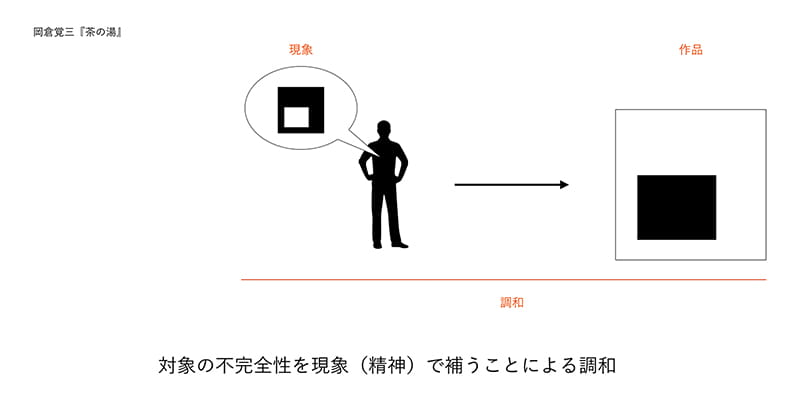

こういった話とルーダーが言っていることをくらべると、なかなかおもしろい。ルーダーは、岡倉天心の『茶の本※18』を引いていて、もちろん影響も受けているんですが、解釈が結構違うんですね。ルーダーがデザインにおける「調和」について言っている部分を見ると、自分の精神に浮かぶイメージ、つまり哲学用語の「現象」ですが、そこにある対象とそれ以外の部分のバランスのことを言っています。現象を具現化したものが作品としてあって、作品という対象とそれ以外によって調和が取れているということです。これがエミール・ルーダーの東洋観であり作品観、そしてデザイン観なんだと思います。

でも『茶の本』では、茶室が完成させられていないのは、想像の働きによって茶室が完成されるからだと書かれているんですね。なので「不完全崇拝に捧げられており、その限りで非対称の家である」というわけです。ここまでの話、若干わかりにくいので、図にしてみました。

ルーダーの方は、自分のなかに現象という精神的な形があって、それが射影されたものが作品という話でした。それに対して、茶の湯の考え方というのは、茶室に何かが置いてあったとしたら、それを見た自分の心で置かれたものの周囲にある余白を補って、それが目の前で調和するというのが『茶の本』で言われていることです。結構言ってること違ってておもしろいんですが、これは言語の違いなんだと思いました。ラテン語のように主語がしっかりあるか、日本語のように主語が曖昧か、その違いが現象の捉え方に影響してそうな気がします。

中村

環境をEnvironmentalとするか、それともAmbientとするかのちがいですかね。マックス・ビルはデザインの目的を「環境形成」としましたが、それは人間を中心として、同心円状に対象がひろがるという構造のイメージをもっている。アーツアンドクラフツがデザインの総合として家を、バウハウスが建築を目指していたものが拡張しているともみえます。それはEnvironmentalとしての環境といえるでしょう。いっぽう、鈴木大拙がいう環境は……

近代の人々は何も殺風景になって、石は石でしかなくなった。人間と環境の区別が、生きたものと、死んで居るものということになった。それで環境は克服すべきもの、克服されるもの、何か物質的に人間に役立つできものということになった(中略)仏教の根本義は、自分とその環境をひとつのものに見るのである。草や木は言うまでもなく、石や土まで生きものになるのである。

鈴木大拙「石※19」

こうしたものです。まさに未分ですね。これはAmbientの環境といえる。ブライアン・イーノが提唱したアンビエントミュージックのアンビエントですね。ある場において主格がなく、すべてが溶解している状態。

西洋近代において、タイポグラフィにかぎらず建築や絵画、彫刻などにおいて構成的な、つまり中心性のない表現がでてきますが、どちらかというと、それは中心性からの解放としてのアシンメトリーであり、中心性の不在を意識させられるがゆえ、その引力をむしろ意識してしまうときもあります。つまり、そこには大前提として中心のある世界が存在する。いっぽうおそらく『松林図』などには、そもそも中心という感覚がないのではないでしょうか。

大林

そうですね。やっぱりルーダーの方は西洋的で、主体が強いんですよ。自分がいて、その外がある。でも日本語だと、自分は動詞のなかにいる。西欧語と日本語の比較で言われるのが、西欧語は主語(サブジェクト)と目的語(オブジェクト)と、それらをつなぐ動詞(ヴァーヴ)があって、自分はそれを神の視点から見てるっていう構造で、だから主語がないと成立しないですけど、日本語は主語がなくても成立する。西洋的な「神の視点」に対して、もっとアニミスティックな「虫の視点」と言われたりしますけど、動詞だけで文章が成立する場合、いきなり環境のなかから語れるんですよね。

老子とルーダー

大林

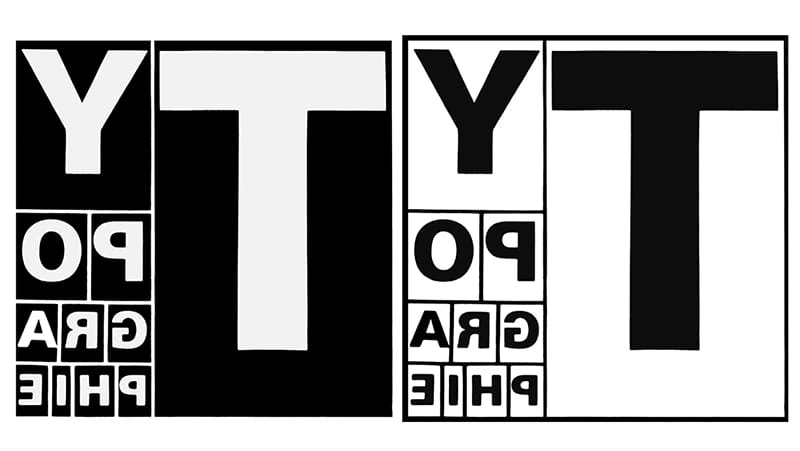

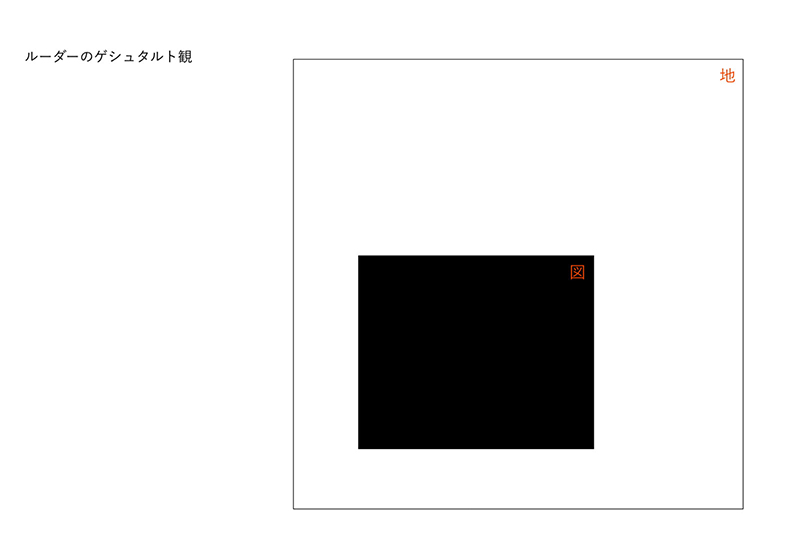

もう一つ、これも茶の湯と似たような話なんですけど、ゲシュタルトについても補足をしておきます。ルーダーの言葉に老子から影響を受けたものがあって、それがこちら。「想像されたフォルムの本質は、空なる部分にある。壺は内部の空間がなければ、ただの土塊に過ぎず、その空の部分こそ、壺を壺たらしめるのである」。これがゲシュタルトの話なのはわかると思います。わたしたちはゲシュタルト的に世界を見て、その境界線を手がかりにものを対象化して、それを名付けて整理して安心して生きられているわけですね。ここにルーダーの本の表紙と、それを反転されたものを並べたんですけど、印象としては違っても境界線で分節化できるので、造形としては変わらない状態だと思います。

ルーダーをはじめ、一般的なゲシュタルト観は、まず図があって、その背景になっているものを地と考えます。これは本来の図と地の理解で、さっきの茶の湯のときもそうですけど、ルーダーは余白が大事だよねという話をしているわけです。

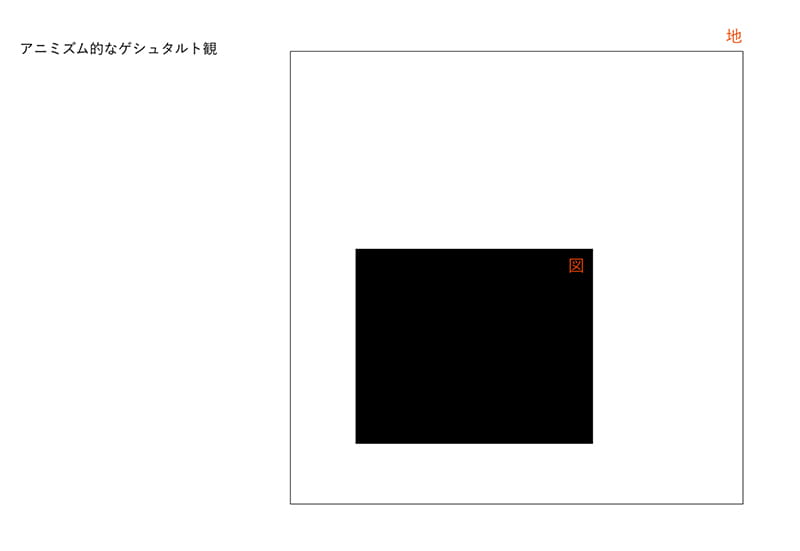

しかし、このゲシュタルト観も洋の東西で結構違っていて、アニミズム的なゲシュタルト観というのが日本には古くからあるんですね。図ではなく柄と言ったりして、アミニズムなので地にうようよ神様がいるっていうイメージです。西洋ではオブジェクトとしての図に対する環境としての地があるという発想で、また地の境界線から図になるものを見出すことが基本になっています。一方、東洋では地は全体を指していて、地の一部を切り抜いたものが図=柄になり、地はその裏側にまで広がっているんです。やはりアニミズムなので、いたるところに神様がいるんですよ。

老子が言ってるのはルーダーに近いんですけど、アニミズム的なゲシュタルト観は、最近の人類学に参照されていたりします。この辺からルーダーが言ってることを再考するきっかけにしてもおもしろいんじゃないかなって思って、今回は二種類のゲシュタルトについて簡単に説明させてもらいました。

工藝的なるもの

モダニズムと活字の土着性

中村

ブロックマンに代表されるチューリッヒスタイルはグラフィックデザイン的なるものといえ、ルーダーらによるバーゼルスタイルは工芸的なるものであるといえます。なにより、バーゼルの人物はみなみずから活字を組むことができた人々です。中盤でおはなししたこのあたりについて、最後にふれます。そもそも工芸、工芸的とはなんでしょうか。ここでお話しするのは、なにか具体的な固有の物を指すのではなく、行為としての工芸、ないしは工芸的なるものです。デザインという言葉に名詞と動詞、つまり「このデザインがいい」というものと「デザインする」という意味が内包されていますが、ここでは動詞的、姿勢としての工芸と捉えてください。

では、それはどういうことか?民藝・民藝運動の提唱者である柳宗悦によるテクスト『工藝的なるもの※20』をひいてみます。

バスの運転士の声を例にして、私と公の区別をしています。電車なんかもおなじですよね「次は、新宿、新宿……」という節のついたものです。いま簡単に真似をしてみましたが、こうして節をつけるだけで、電車のアナウンスであることがわかりますし、実際、バスや鉄道関係のひとたちは、みなこうした口調になっています。それはおそらくはなにかの理由があり、そして合理的な性格があり、ながい時間のなか今日まで続いていて、これからも継がれてゆくものでしょう。その声や節というのは、特定個人のものではなく、ある界隈を象徴するような、おおやけのもの。そうした公的なもののことを柳は工芸的というんですね。

この話は工芸や民藝、柳についてご紹介されている工藝風向 高木崇雄さんの講座でも取り上げていました。さらに高木さんのお話をひいてみれば、それは、合理的な仕事をおこなう人々、彼らが生み出すものと、その背後に蓄積された時間であるということになります。バスの運転士ばかりでなく、芸能もそうでしょう。これは高木さんの体験談だそうですが、能の節というのは、演者達が師とオウム返しをしながら身体化し、覚えてゆくのだそうです。つまりは先人の模倣であり、それを稽古した時間が演者の声であり、節となる。しかし、その師もまた、彼の師からおなじようにして学び得たもの。そうなると演者個人の声というものではない、自己と他者の区別ができない状態。時間のなかそうした連続性をもつ仕事であり、個人を離れた公のもの。それが工芸・工芸的なものであるのです。

ちなみに柳のいう「用即美」というのは、なにも機能美という意味ではなく、用と美は不可分であるということ。それはまさに師の鈴木大拙がいう未分です。柳による民藝は、ともすればアーツアンドクラフツに通じる懐古主義的な手工芸運動と捉えられがちですが、よくよくみれば全くの別物です。それは土地土地の風土に従い、長い時間をかけ形成された合理的なものを自覚するプロセスであり、まさに土着のモダニズムとよべるものでしょう。それは、それぞれの場における集団的な潜在意識が顕在化したものともいえます。

もちろんバーゼルスタイルやルーダーと、柳宗悦による民藝は直接の関係はありません。しかし、こうした共通点はあります。ルーダーの課題意識、そして『Typographie』でまとめたことは、タイポグラフィがその発生以来、脈々と続くながい時間のなか形成されてきた書物形成法と、近代における派生をふまえ調和させるという、時代意識が顕在化したものだったのではないでしょうか。スタイルこそことなれど、それはフラーロン派や後期チヒョルトに呼応するタイポグラフィのモダニズムでもあったことでしょう。

この『Typographie』日本語版のチラシで、クルト・ハウエルトによる言葉が印象的です。

過去の保存 現在の義務 未来に影響を与える

エミール・ルーダー

植字工 タイポグラファ デザイナー 教師 校長 作家

現代のデザインのための 彼の広い視野 彼の実践的な知識 彼の芸術的関心 彼の熱意ある取り組み

それが彼の著作 TIPOGRAGHIE に例示されている

日本語の新版は 文字と絵における 東と西の表現の 理解を深め 両者を総合的な考え方で結びつける 満足のいく文献であろう

まさに柳のいう工芸的というか。これをふまえるとルーダーはタイポグラフィにおける過去と現在、そして未来をつなぐ節目をつくろうとしたことがうかがえます。この本のなかでのルーダーの言葉をみても、個人の、私的なものというより、公のものという意識がみえます。この当時は金属活字から写真植字への移行期であるといえますし、前述の通り、近在以前からつづく書物形成法としてのタイポグラフィと、近代以降のグラフィックデザインとしてのタイポグラフィ、さまざまな側面を融解する試みだったことでしょうし、それはいまなお強度をもつ体系であるといえます。そうした汎用性をもちながらも、様式としてはインサイダー的に閉じられているところも、民藝とバーゼルの不思議な共通点ともいえますが……とはいえ、ルーダーの様々な要素というのは現在、様々なところに無意識レヴェルで浸透していることは事実です。

そもそも活字自体が工芸的であるといえます。もしくは文字といったほうが適切か。活字に刻まれた文字はだれがつくったのか?タイプデザイナーや活字彫刻師?それ以前からの長い歴史のなか、みなが共有しているものが文字です。そして、印刷された活字により、また後世に文字は伝わり、残ってゆく。『Typographie』には、そうした時間の蓄積とそのプロセスをみることができます。

大林

聞いていて思ったのは、ルーダーの東洋っぽさは、主客身分で自分じゃなくなっていくという感覚を持ちながら、同時に客観性を持って、その上で美的感覚を作っている人かなと思ったんですけど、実はハイパーな社会性なのかもしれないなと思いました。公の人と言いますか。

中村

先日の講座で、大林さんはブロックマンのデザインは、グラフィックデザインのなかにタイポグラフィ内包していることをお話しされていましたが、ルーダーの方はといえば、タイポグラフィのいち領域にグラフィックデザインがあるという見方にみえます。タイポグラフィを、もっと広域な、ヴィジュアルコミュニケーションの基盤として認識していたのではないでしょうか。言葉を可視化し、記録するためのもの。ヘルムート・シュミットさんは響き、美しい響きといっています。活字は言葉であるということを、あらためて自覚します。シュミットさんに伺った話ですが、当時、バーゼルではハウエルトらの講師陣が「まだ響いてこない」とダメ出しをしては、修正をくりかえしたそうです。読者に経験性をあたえるタイポグラフィというか。

大林

音韻と音響ということでしょうね。

中村

そうですね。タイポグラフィは基本的には音韻的性格をもつものでしょうが、音響性も当然ある。こうした経験主義的なところも、どこか東洋思想的です。先ほど例にあげた長谷川等伯『松林図』は、独特のリアリティがあるものです。毎年、年明けまもない時期は東京国立博物館で展示されるので、是非みてみてください。インスタレーション的な感覚になります。どういうことかというと、ここに描かれた湿度や空気を感じてしまう。それはどこかで、経験したことのある記憶を想起しているのでしょう。つまり、その場に身を置いているような錯覚をおぼえる。それは音響的絵画といえるかもしれませんし、アンビエントな造形物といえる。

ルネサンス期に象徴される、遠近法をもちい、写実的に描写した絵画は二元的な視点でのリアリティがあります。アルベルティの『絵画論』をみれば、面の上に点が打たれ、それが線となり、絵画を構築する。カンディンスキーの『点線面※21』や、Adobe Illustrator、Photoshopの構造として、現在もなおのこるものです。そこには中心性、絵画を鑑賞する位置があり、それは絵画と鑑賞する人の関係を分けてもいる。そうしたところからでてくるリアリティと、東洋絵画のそれは根本的にはちがうものです。

ふたたび鈴木大拙を引用します。

西洋の人々は、物が二つに分かれてからの世界に腰をすえて、それから物事を考える。東洋は大体これに反して、物のまだ二分しないところから、考えはじめる……つまりは、西は二分性の考え方、感じ方のところに立脚していることがわかる。そうして東は、そのまだ分かれぬところ、むずかしくいうと朕兆未分已然に、無意識であろうが、そこに目をつけているということになる……東洋的考え方、感じ方 —— それが無意識であっても、何でもかまわない —— それを護立てることによって、二分性文化の不備を補足してゆかねばならぬのだ。

鈴木大拙「東洋思想の不二性※22」

鈴木大拙は、西洋は二元論であり、東洋は未分といいます。西洋がひかりと影をわけるとすれば、東洋ではそれはわけない。このあたりはさきほどの岡倉のはなしともつながります。『松林図』の描写というのは、水をたっぷりとふくんだ墨が紙ににじみながら、まさに未分となるから成立する。いっぽうタイポグラフィでは白と黒を等価のものとしても、それはにじむものではなく、白い画面のうえに規格化された活字が黒いインキで定着される。それは二元的なビットマップともいえます。それがまさに水墨画とタイポグラフィの構造的なちがいでもあるのですが、どこか象徴的です。白と黒、そうして別のもの、あらかじめわかれたものをひとつとして認識することと、そもそもおなじものと認識することは、一見すれば似ているようで、実はまったくことなったものではないでしょうか。このあたりが、西洋からみた東洋と、東洋としての東洋の違いかもしれません。

くわえて。前述した工芸的というものは、風土や地域の影響を受けるものです。活字の土着性と国際性をみるものとして『Typographie』には象徴的な章があります。このページをみれば、ギャラモン活字、キャズロン活字、ボドニ活字による比較がされています。それぞれフランス、イギリス、イタリアで生まれた活字です。それぞれがうまれた国の言語とドイツ語で組版例が示されています。ドイツ語は単語が平均的にながく、文章中における大文字の比率もおおいといえます。反対にイタリア語は単語が平均的にみじかい。ボドニ活字の比較が顕著ですが、イタリア語のものよりドイツ語の方が組版濃度があがり、ムラがでています。ほかの活字・言語の比較でもおなじ傾向があります。そういえば時代は『Typographie』からぐっとくだりますが、オトル・アイヒャーによるローティス活字なんかは長体がかったシルエットになっていますね。

いっぽうユニヴァース活字、おなじくアドリアン・フルティガー設計によるメリディエン活字ではどうか?みてのとおり、言語による濃度差がなく、いずれもムラのないフラットなグレーのボックスがあらわれます。モダニズムの価値基準のひとつは国際的なるもの。ですから、フルティガーによるこうした言語変化の影響を受けず安定した活字書体は、まさに時代がもとめたものなのです。とくにドイツ語、フランス語。ロマンシュ語、英語がもちいられるスイスにおいて、それは切実な課題だったと想像します。さきほどのページとあわせて、フォトショップでガウスをかけたものをみてみます。どうでしょう?より明快にそうした傾向が見て取れるでしょう。

とはいえ、ここでユニヴァースやメリディエンを無批判に礼賛したり、あるいは発生した国の活字書体をつかえ、というような厳格めいたはなしは、あまりに早急すぎますし、ナンセンスです。そればかりが活字書体の選択基準にはなりえないでしょう。しかし、活字はながい時間のなかで、どうしても言語や地域風土に最適化されるものであるというのは、間違いないようですし、それはかんがえてみれば当然のことかもしれません。その背後には最適化されるほどの時間があり、それがゆえ今日もなお残るもの。

さて、ここまでおはなししましたように、欧文、つまりアルファベットの組版においては、フラットなグレーというのが、ひとつの基準となります。いわゆる組版カラーというものです。グーテンベルクのブラックレターも、ジェンソンのローマン体も、バーゼル派によるユニヴァースの組版も均質なグレーの組版となっています。ウィリアム・モリスは紙面のなかにテクストのブロックができるようといいましたが、そこには画面の白と組版のグレーのレイヤー的な、二元的な関係ができています。バーゼル派のしめした奥行きある画面空間は、それぞれの組版がフラットなグレーであるからこそ、位置関係が明確であり、距離感ができるといえます。つまり白っぽい組版は画面になじみ奥へ、黒っぽいものは前へ。

では、わたしたちのもちいる日本語、和文組版ではどうでしょうか?ラテンアルファベットという単一の文字をもちいた言語表記とはことなり、漢字とひらがな、カタカナからなる和字、それにアルファベットに数字……と性質がちがうものが混在し、日本語は表記されます。ご覧にとおり、これらはそれぞれ固有の濃度をもちます。画数にもよりますが、おしなべて漢字は濃度が強く、和字は濃度がよわい。ラテンアルファベットをもちいない言語表記でもすでに濃度差が出る組版となります。つまり、欧文組版が目指す均質な濃度をもった組版テクスチャには、むかない言語であると認識していいとおもいます。

『Typographie』の邦訳は2019年となりましたが、その発刊から50年のあいだのなか日本においても、こうしたスイススタイル・タイポグラフィは、さまざま咀嚼され、検証されてきた過去があります。もちろん原弘による「ノイエタイポグラフィ」の紹介だとか、それ以前の、あるいはリアルタイムでの輸入もあったわけですが、具体的にいえば1980年代から2000年ごろにかけての期間、バーゼルでエミール・ルーダーに学んだヘルムート・シュミットさんの来日や、ポール・ランドに学んだ新島実さんの帰国、朗文堂による出版やシンポジウムをきっかけに、本格的に技術・造形としての「翻訳」が実践されます。先ほど紹介した河野三男さんが『タイポグラフィの領域』や『活字とエリック・ギル』などの著書で、先人たちの言葉を日本語で紹介したこともおおおきいでしょう。表層ばかりではなく理念や構造、方法が開陳されてゆくのです。いわば近代建築でいえば前川國男や坂倉準三がコルビジュエのもとから帰国したり、ウルム造形大学から帰国した向井周太郎さんが武蔵野美術大学で基礎デザイン科をたちあげたりと、そうしたこととおなじような現象が、タイポグラフィにおいてはこの時期におこなわれるのです。

そこではタイポグラフィの実践ばかりでなく、それにまつわる言説も盛んに行われていたことが、当時の書物や雑誌からつたわります。とても熱い時代です。もちろん、原書の『Typographie』も読まれています。ここではおもにスイススタイル・タイポグラフィをはじめとした、欧文組版のメソッドを和文組版に展開する試みが模索されました。

その当時のものをみると、レタースペースの徹底した調整。いわゆるツメ組みによる組版が主体であることがわかります。欧文活字とことなり、和文活字は正方形を基礎単位としています。欧文では大文字の「M」や「W」というような幅のひろいものもあれば、小文字の「i」や「l」というような狭いものもある。欧文において、その活字サイズをしめすのは垂直幅であり、水平幅はそれぞれの字形特性にあわせ変化します。いっぽう和文において例外的なプロポーショナルフォントこそあれ、基本的には漢字でいえば「国」という方形のものも「一」のようなもの、「あ」や「く」や「イ」「ス」なども、すべて正方形におさまります。

和文でもそれぞれの字形をふまえてレタースペース調整をおこなうことにより、濃度を限界までそろえることが可能であると、この時代の仕事が証明しています。カタカナなんかはかなりのツメ組で濃度をあげる——そうすることにより、欧文のような「単語」としてのまとまりもうまれます——いっぽうで混植された欧文はアケ組みにすることで濃度をさげる……という検証と実践がおこなわれます。このあたりは少し前の世代である杉浦康平さんの影響もあるでしょう。ウルム造形大学にも関わりがあり、グリッドシステムの本格的な実践と、ツメ組みにより、各々の文字や単語ではなく、行として、つまりラインとしてテクストをオブジェクトとして解釈していることがみてとれます。またこうした場合、ラギッド組みのほうが全体の組版テクスチャは揃えやすく、最適なものであったかもしれません。国内のデザイナーやタイポグラファたちは、それほどスイススタイル・タイポグラフィに同一化したといえるほどの接近をします。

いっぽう、日本語を読む際、漢字と和字の濃度差が可読性を導いていることも事実です。そして表層化はしないものの、どこかで正方形のリズムを意識しながら読んでいるかもしれません。音楽でいえばメロディを聴きつつも、その基礎単位たる音符や休符の周期を意識している状況ともにているといえます。もちろん字形や書体の種類によっては、完全な正方形のグリッド揃え、というよりもゆらぎがあったほうが自然にみえる場合も、当然、存在します。シーケンサーと名手のドラム奏者のちがいともいうべきか。ですから単純に機械的なグリッドを礼賛するつもりはありませんが、言語特性、システム特性により固有の一定のリズムが、脈々と続くことは、また事実でしょう。それは、和文組版においては、正方形のリズムを基礎とし、その濃度差のうえでテクストをよむことにあるといえる。清原悦志による北園克衛『BLUE※23』の本文組版などは、その好例といえるでしょう。こうした傾向は2000年を過ぎたころから、日本語とその組版システムの特性をふまえた可読性に基づいたものに変化をしてゆきます。それはいわばオブジェクトとしてのタイポグラフィから、読む文章、文字情報としてのタイポグラフィへの変化であり、原点回帰とみることができます。

もちろん、その時代の仕事を否定するつもりは毛頭ありません。これは間違いなく日本におけるタイポグラフィ、ひとつの黄金期です。こうした事例があるからこそ、日本語組版とはなにかとあらためて自覚することができますし、類稀なる偉大な遺産です。ルーダーによる『Typographie』同様、この時代の恩恵のうえにいまわたしたちがいることを忘れてはなりません。つまり、わたしたちは1960年代の『Typographie』と同時に、この時代もみてゆく必要があることは間違いないのです。

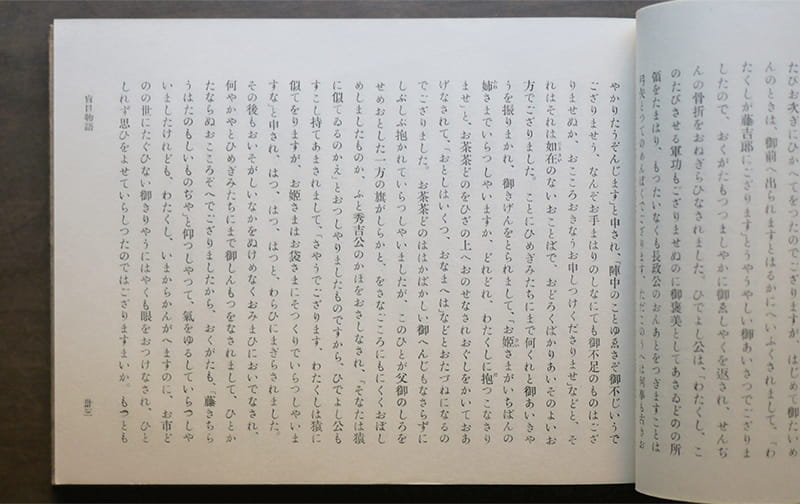

最後に。日本語組版において、ひとつ興味深い事例を紹介します。谷崎潤一郎、著者自装による『盲目物語※24』です。谷崎は文体でさまざまな試みを実践しています。この『盲目物語』は、盲目の主人公による語り口調で進行するものです。その文章は句読点が極端にすくなく、漢字表記も意図的に制限されています。これはおなじく盲目の主人公がテーマになっている『春琴集※25』とも共通します。ちなみに『盲目物語』に収録されている『吉野葛』は漢字表記がおおめの随筆風となっています。それがゆえ、作品により組版濃度の印象も変化します。これもまた、音韻的というよりも音響的な読書体験といえるかもしれない。

谷崎潤一郎『盲目物語』(1932)

谷崎潤一郎『盲目物語』(1932)

谷崎の『文章読本※26』には、活字についての言及があります。書体の選び方、サイズなど。項目としては短いものの、しっかりとした視点と意見です。そうして活字組版について触れるということは、テクストと組版濃度の関係を意識していた証拠ではないでしょうか。『陰翳礼讃※27』では、同一の文章のなか、おなじ語でも漢字表記したり、和字表記にしたり、あきらかに意志をもって操作された表記が散見されます。そのタイトルを文体や組版により表現しようとした……と考えるのは、はたして大げさなことでしょうか?ちなみに『盲目物語』は文庫版ですと、とても読みづらい。ひらがな中心の組版はフラットで濃度のよわいテクスチャゆえ、目が滑ります。いっぽう、この原初のほうは、その文章特性をふまえての活字組版となっているせいか、その濃度差により可読性を得ています。日本語表記の特性をふまえた組版として興味深い事例です。つまりタイポグラフィは、組版の対象となることば、文章と言語特性が不可分であるということです。

これまで、いま、これから。わたし「たち」の潜在的な意識を顕在化することが、本来的なモダニズムとそのデザインをめざすうえで、『Typographie』と、その発刊から50年におよぶ時間を再認識する必要はあるでしょう。つまり、わたしたちのモダニズムとはなにか?そこを念頭におき、今回の邦訳に触れる必要があるのではないでしょうか。この本は当時のタイポグラフィにおけるモダニズムの集大成であるといえますし、それをのちの時代につなげるものです。しかし、そのモダニズムはどこの基準で興ったものか。つまり、どこの、なにが基準となっているのか。そうした意味で、冷静にこれを捉えられるタイミングでの邦訳発刊となったのかもしれません。

大林

東洋思想に影響を受けた西洋人の思考というのが、今回わかった気がします。主客未分もそうですけど、東洋ではリスクを背負ったまま自我を失って、その結果として自由を得るみたいな美学があります。仏教的な感覚ですね。対して、西洋では宗教がセーフティネットのように働いていそうだなと。つまり、自分の外側にあるものに対して主体が強く持つことで恐れをなさない美徳のようなものを感じました。それは守っているものの違いであり、身体感覚の違いなんでしょうね。

中村

そうですね。やはりタイポグラフィは言語と、その言語の背景にあるものが基盤となっていて、不可分であると。さまざまなところで東西のちがいがあるほうが自然でしょう。冷静にあらためて読めるタイミングで今回、邦訳が出版されたのかな?という印象も受けますね。

大林

ピチカートファイヴのジャケットをデザインされていた信藤三雄さんが典型ですけど、90年代のデザインはモダンデザインの時代のサンプリングが多かった。こないだ古本屋でひさしぶりにGAS BOOKSを見かけたんですけど、アート系とデザイン系がぐちゃぐちゃになっていて、全然区別されてなくて。でも当時はまったく違和感ありませんでした。今はデザインはデザイン、アートはアートって整理されてて、さらに情報も多いので、また少し見方も変わってくるのかなと思います。

※1 エミール・ルーダー『タイポグラフィ―タイポグラフィ的造形の手引き』(2019)

※2 ヨゼフ・ミュラー=ブロックマン『グリッドシステムグラフィック―デザインのために』(2019)

※4 スタンリー・モリスン著、河野三男訳「タイポグラフィの原理」(1930) — 『ヴィネット』13号 (2005)

※5 ウラジーミル・ウラジーミロヴィッチ・マヤコフスキー著、エル・リシツキー構成『声のために』(1923)

※6 ヤン・チヒョルト「エレメンターレ・タイポグラフィ」 — 『アイデア No.321』(2007)

※7 エリック・ギル著、河野三男訳「An Essay on Typography」(1931) — 『評伝 活字とエリック・ギル』(1999)

※9 河野三男「タイポグラフィ雑誌『フラーロン』とその影響」(2019)

※11 Josef Müller-Brockmann “Neue Grafik” (1958)

※13 ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ『色彩論』(1810)

※14 ヘルムート・シュミット『バーゼルへの道』(1997)

※16 レオン・バッティスタ アルベルティ『絵画論』(1435)

※18 岡倉覚三『茶の本』(1906)

※19 鈴木大拙「石」 — 鈴木大拙『新編 東洋的な見方』(1997)

※20 柳宗悦「工藝的なるもの」(1931) — 『人と物1 柳宗悦』

※21 ワシリー・カンディンスキー『点・線・面』(1995)

※22 鈴木大拙「東洋思想の不二性」 — 鈴木大拙『新編 東洋的な見方』(1997)

※23 北園克衛『BLUE』(1979)

※25 谷崎潤一郎『春琴抄』(1933)