「モダン」の射程

中村

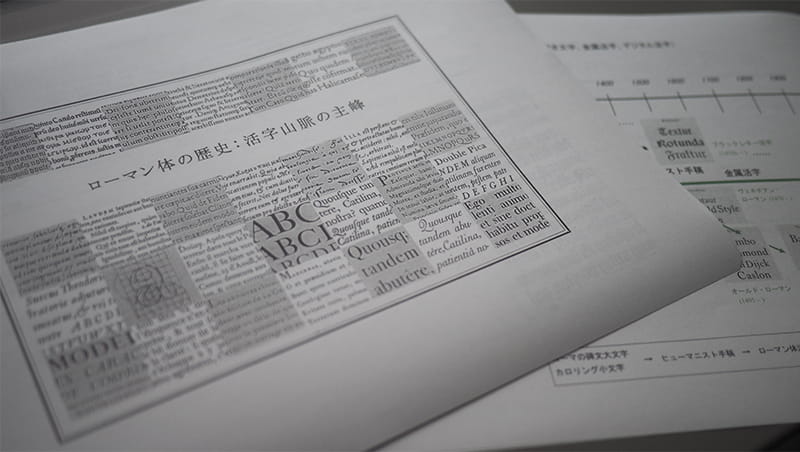

今回このロビン・キンロス著『モダン・タイポグラフィ — 批判的タイポグラフィ史論※1』の話をするにあたり、2013年に武蔵野美術大学美術館でおこなわれた「タイポグラフィ 2つの潮流」展※2の図録を持ってきました。

気づけば、もう8年前になるんですね。たしか白井敬尚さんが、武蔵野美術大学に着任され間もないころだったはず。この展示では、1763年に刊行されたジョン・バスカヴィルの聖書からはじまり、その後、近代化のなか生まれたサンセリフ体、非対称構成をもちいた、いわゆるモダニズムのタイポグラフィ——グラフィックデザイン的と、いいますか——と、ローマン体を中心とした左右対称の——ひとまず「クラシック」な、と呼びましょうか——タイポグラフィを、比較するように紹介されました。

その意味で「Two Streams of Typography(2つの潮流)」ということなのでしょう。それらが対比的なときもあれば、融合してゆく動きもあったわけです。展示の最後のほうには、ブラッドベリ・トンプソンによる『ウォッシュバーン・カレッジ聖書※3』がありました。左頭揃えの行末ナリユキ組み。つまりラギッド組みの聖書。これをバスカヴィルのものと、同じ機会にみれば、このふたつの時間のなか試みられた、タイポグラフィにおける種々の試行錯誤、その厚みに圧倒されるものでした。

この図録は展示物の図版ばかりでなく、寄稿文も充実しています。執筆陣は掲載順に、柏木博さん(武蔵野美術大学教授・デザイン評論家)、片塩二朗さん(株式会社 朗文堂 代表)、山本太郎さん(アドビシステムズ株式会社・武蔵野美術大学教授非常勤講師)、寺山祐策さん(武蔵野美術大学教授)、白井敬尚さん(武蔵野美術大学教授)、新島実さん(武蔵野美術大学教授)、そして、今回お越しいただいた河野三男さんの7人。

テーマ図書以前に、数年前の展示の話をするのもなんですが、この展示自体『モダン・タイポグラフィ』の内容に呼応するものでもあります。くわえて、この図録に寄稿された山本太郎さんの文章「19世紀から20世紀におけるタイポグラフィの伝統革新」は、まさに『モダン・タイポグラフィ』の紹介からはじまりますし、文中、ほかにも引用されています。

河野

この図録ではみなさん、いろいろと書いていますが、このとき、寄稿されたものは割合、それぞれほかのところで書かれているものにちかいですね。

今日は、キンロスの原書を持ってきました。僕も原書はつまみ食いで。彼の言説はいくつかのエッセイで引用しています。必要なところだけを読んでいるので、深いところまでは読みこんではいないです。日本語訳のほうは今しがた、喫茶店でやっと読み終えたところです。

中村

原書はいくつか版の違いがありますが、本日、お持ちになったのは2002年版ですね。これはいつごろ、入手されたものですか。

河野

そうですね。5、6年前ですか。部分的には古い版を20年前くらいにコピーして、持っていました。

中村

おお。それはすこし意外です。そうなると『タイポグラフィの領域※4』を執筆されたころには、お持ちではなかったんですね。このふたつの書物は、なんとなしに性格がちかしいので関係があるのかと、勝手に想像していました。

河野

そうです。手元にあればもちろん触れていましたよ。その存在を知ったのは20年前です。今日はもうひとつ、この本も持ってきました。これはオックスフォード大学出版局から最近出版されたものです。ポール・ルナ著の『Typography: A Very Short Introduction※5』で、大学出版局のコーポレート・タイプを決める際、関係した人物です。これは一般向けに書かれたやさしい本です。オックスフォード大学出版局のシリーズの中のひとつです。おもしろいので、ここではご紹介だけ。みなさんは『モダン・タイポグラフィ』を読んで、全体の印象はどうでしたか。

中村

そうですね。まずは「モダン」という射程が、とても広くとらえられている印象です。モダン・タイポグラフィというと、いわば近代建築やデザイン、アートとの連動といいますか……どうしても20世紀以降、とくに第一次世界大戦あたりからのタイポグラフィを想起してしまいます。いわば、バウハウスや初期チヒョルト、あるいは戦後のスイス派みたいなもの。それはグラフィック・デザインとしてのモダン・タイポグラフィともいえますが。

ここで扱われるのは、その範囲でおさまらない、射程の広いモダンといえます。モダンを現代とするか、近代、近世までを含めるかの違いともいうか。様式・形式としてのモダングラフィックス——モダン・タイポグラフィではない。では、ここでのモダンとはなにかといえば、中世を脱却させたもの、その後、近世、近代、現代へと時代を動かしたOSとしてのモダニズム、そこにおけるタイポグラフィの変遷が展開されています。こうして過去にさかのぼり、時系列、背景を追いつつ、タイポグラフィのありかたを追ってゆくのは、河野三男さんの著作『タイポグラフィの領域』とちかいものを感じました。キンロスのほうは割合、技術的な視点を中心に、一方河野さんのほうは、人物象を中心に変遷をおっている違いこそありますが……そうしたわけで本日、河野さんをおまねきしての読書会となりました。

河野

キンロスにくらべると、僕はもっとせまいところを扱っていますね。

大林

せまいというより『タイポグラフィの領域』は、河野さんの主観で人物それぞれを掘り下げている印象でした。『モダン・タイポグラフィ』のほうは俯瞰しているぶん、モダニズムの動きをネットワークとしてとらえていますよね。

これまでも、タイポグラフィについて技術面や様式についての話はされていたと思いますが、『タイポグラフィの領域』では、印刷基準や規程、文化や宗教、ヨーロッパ周辺の国の関係であるとか、複雑にからみあったタイポグラフィ史も書かれていました。だから、『タイポグラフィの領域』と『モダン・タイポグラフィ』は、どちらもタイポグラフィ史が議論の中心ではあるんですが、その視点や書きかたが異なっている気がします。

中村

日本における近代デザイン史、つまりモダン・デザイン史というと、ヨーロッパの大陸側、とくにドイツを中心にした20世紀以降の歴史観が中心にあります。イギリスのアーツ・アンド・クラフツは最初に紹介されるけれど、基本的にはドイツ工作連盟、バウハウスあたりから解像度が上がってくる。

こうした歴史観をふまえると、産業革命や20世紀、あるいは第一次世界大戦などを節目として、過去と切断するようなみかたもできるわけですが、『モダン・タイポグラフィ』をみると、それ以前から脈々と続いていることがわかります。さまざまな革新的なできごとが時代を追いながら続くのも、いずれも必然というか。おこるべくしておこった、時代や民の欲望の結果という印象です。

それから、キンロスがレディング大学の人間というものもあるけれど、『モダン・タイポグラフィ』の歴史観は、やはりイギリスが要になっていますよね。いわばヨーロッパの島国からみた近代。そういえば。僕なんかは典型的な美大出ならではの歴史観——ドイツ系モダニズム歴史観といいますか。それが基本にあったのですが、卒業後2009年に河野さんに出会ったとき、その射程の広さと、イギリス的モダニズム史観が新鮮だったことを思い出しました。ああ、そうだよな。産業革命の中心はイギリスだったよなぁ……とか、あたりまえのことに気づかされました。

河野

そうですね。『モダン・タイポグラフィ』は、日本でとらえられているモダンのど真ん中というより、すこしはずれたところから俯瞰してみていますね。

中村

すこしはずれたところとはいえ、アーツ・アンド・クラフトもいわゆるフラーロン派も、ロンドンという当時の先端都市におけるできごとなんですよね。イギリスを中心にして大陸側の動きをみることで、納得できる文脈もある。大陸側のタイポグラフィ、デザインの動きは、現代美術と呼応した部分もすくなからずありますが、イギリスの近代デザインはもっとインフラストラクチャ的な部分での整備でもありますね。

そうした意味で『モダン・タイポグラフィ』は、なんというか、レディング史観と言いたくなる内容です。反対に言えば、レディングの歴史観が、そのままキンロスの『モダン・タイポグラフィ』にあるのかもしれません。

規格化が意味するもの

河野

『モダン・タイポグラフィ』では、「論争的」と言っているのですから、最後はもうすこし明確に書ききってほしかったですね。最後の部分をよんだら「あれ、これで終わりか?」というかんじで。あらためて最初のところに、くわしく書いてあったということがわかり、読みなおしました。結局、キンロスによるモダンのとらえかたは、世間的な認識よりも時代をさらに100-200年さかのぼりますが、そこではピエール・シモン=フルニエをはじめとした1700年前後のひとびとがあって……ということになっています。

中村

口絵がローマン・ド・ロワ(王のローマン体, 1700年ごろ)ですからね。

河野

そうですね。フランス科学アカデミーによるローマン・ド・ロワの制作。ここで規格化とか標準化を意識したところからモダンが始まっている、というとらえかたなのでしょう。

中村

まさに。1700年代になると、現代に直結する規格や設計思想が生まれてきますね。音楽では平均律の整備があり、それをもちいたヨハン・セバスティアン・バッハのような作曲家が誕生し、それから平均律を正確に再現し、オーケストラの音域をカバーするピアノ(ピアノ・フォルテ)という楽器が登場する。ここでの平均率は、いわば十二平均律です。ドからドまでのオクターヴを12等分する行為。ドレミファソラシと、半音階で12音。そうして音階を規格化することで、汎用性、そして流通性や記譜法の意味合いが向上する。そうした土壌のなか、楽譜というメディアが印刷により普及してゆくという関係となります。なにより、バッハ以前の音楽は「古楽」ですからね。バッハの世代以降、クラシックとなる。

河野

楽譜印刷といえば、その分野でフルニエは新しいアイデアを生み出し、それを自慢げに語っています。

中村

この時期の楽譜印刷は、とくに印刷というメディアのインフラストラクチャ性を実感するものですね。あらたなる規格・標準を定着するためのパワーがあります。ローマン・ド・ロワは水平垂直方向に、それぞれ48分割された正方形に文字をおさめ規格化した試みです。一文字あたり写真植字なら16分割、現在のデジタルフォントでは1000emとなりますが、ローマン・ド・ロワの時代からすでにデジタライズされていると、とらえることができますね。

まあ、実際にはルネサンス期には幾何学的・図形的に文字の造形をみちびきだす試みは、すでにありましたし『モダン・タイポグラフィ』文中でも触れているように、ローマン・ド・ロワのグリッド自体は、実際の制作時はあまりもちいられなかったとある。これは、むしろ設計思想のプレゼンテーションのようなものなのでしょう。

とはいえ、この当時の物事のとらえかた、思想、時代の気分を象徴していますし、なによりそれは現在まで地続きになっている。タイポグラフィはグーテンベルクにはじまり、ニコラ・ジェンソン、アルダス・マヌティウス、それからフルニエ……と、時代ごとの節目が続いていきますが、1700年代のこうした規格整備こそが、近世以降のタイポグラフィ、その原風景となるのかもしれません。一気に現代的になるというか。

口絵がローマン・ド・ロワなら、図版ページでは、それにつぐようにクノーによる活字計測体系からはじまりますね。こうした図版の扱いからも、キンロスの考えるモダンなるものがみえてきます。

大林

たしかに、そういうまとめかただと、かなり納得いきます。

中村

『タイポグラフィ 2つの潮流』展図録で、山本太郎さんはキンロスを引きつつ、

伝統的な工芸や技術においては、知識や技術が閉鎖的な職人集団によって作られ、ただその狭い集団内部で伝承された。しかし、近代においては、知識や技術が客観的に人間の言葉によって記述され、再利用可能となり、それをさらに改良することが可能となった。

と、書いておられます。印刷術、タイポグラフィはそれまではクローズな世界にあったものの、こうした規格化・体系化で徐々にオープンなものとなり、アクセスも再現もおこないやすくなる。それは、タイポグラフィにおけるモダニティのひとつと言えます。

河野

印刷現場のひとたちが自覚しはじめたのです。各国、異なる基準があるものが、そのまま広まってしまってはまずいと。意識がたかくなっただけ、さまざまな欠点に気がつくようになったのですね。ちゃんと共通するものを、つくらないといけないのではないかということや、印刷の技術的な面などに目がむくようになった。

ですから、その流れで、日本で昔言われた「オックスフォード・ルール」なる組版規則も1893年に書籍形式で出版されました。その名称は日本だけです。元来は印刷現場の職人に口で伝えてきた注意書き的なことを現場監督のホレイス・ハートさんが文章でまとめたことがはじまりで、向こうでは「ハーツ・ルール (Hart’s Rules for Compositors and Readers at the University Press Oxford)」と呼んでいます。この第38版の原書が小池光三氏によって『オックスフォード大学出版局の表記法と組版原則※6』として1983年に出版されています。

中村

ジョン・バスカヴィルあたりの時代になると、だいぶ工業的・産業的な印刷になるわけですよね。産業革命前夜とでもいうか。バスカヴィルは活字ばかりでなく、印刷用紙やインキも開発し、それは総合印刷術となってゆく。こうなってくると、ハンドプレス機による手工芸的な印刷とは、隠世の感があります。その変化こそが『モダン・タイポグラフィ』いうところのモダン・タイポグラフィなのでしょうね。

そもそもタイポグラフィそのものが、グーテンベルクのものですでに、デジタル的な性格を持っています。ただ、その特性が顕在化し、昇華するのが、フルニエの時代ということになる。タイポグラフィの家畜化とも言えますね。ですから、グーテンベルクから、ローマン・ド・ロワ、フルニエの文脈というのは、そのまま自動活字組版機にも、PCによるデジタル組版にも、直結しています。

河野

ローマン・ド・ロワの父型彫刻をまかされたのが、フィリップ・グランジャンです。原図をみながら活字父型をつくりました。こんなにも、小さな活字を幾何学的に彫るなんて、誰ができるか……という具合でそれを無視して、グランジャンも原図そのまま写しとってつくったわけではなかったようです。でも、それらしいものはできました。

ローマン・ド・ロワは全部で48×48分割ですから、2,304個に分割された方眼にデザインされています。書体を幾何学的に、数学的にもみようとしたことがうかがえます。科学アカデミーは、ようするにフランスの学術会議のようなところですよね。そうしたひとたちが頭でつくったものなのですよ。

ここでイタリック体ではなく、はじめてスロープド・ローマンができたわけです。『モダン・タイポグラフィ』の図版には小文字は掲載されていないので、わかりにくいのですが、ローマン・ド・ロワの小文字はスロープド・ローマンになっています。つまり小文字は傾いているが、ベースラインが残っているということです。

中村

なるほど。それまでのイタリック体は書写系の筆致を模した結果、傾斜したものでしたが、この時代に数値・図形として傾斜を具体化する設計が出てきたと。それがスロープド・ローマンとなる。

河野

そして、時代は戻りますが、イタリック体を一番正確に、傾斜させたのがロベール・グランジョンです。

中村

ややこしいですが、既出のフィリップ・グランジャンではなく、ロベール・グランジョン。リヨンのタイポグラファ、活字彫刻士ですね。

河野

彼が最初に試行錯誤してやったわけです。彼は16世紀中頃から後半の、ギャラモンとやや重なりますが、やや後の世代で、当時ヨーロッパ最大規模のプランタン印刷所の出入り商人でした。彼にも試行錯誤の跡がみえて、イタリック体の完成までには4段階の変化がみられます。

中村

それまでも、イタリック体は傾斜しているという認識はあったでしょうけれど、ローマン体にたいし、具体的に何度傾斜しているのか、とか、ここで数値化されるわけですね。

河野

そのようです。僕も以前「イタリック体の将来※7」という文章を書きました。さまざまなイタリック体の角度を測りましたが、モダンに近づくにつれ、傾きは大きくなります。大きいと15度程度、一般的なものは6–10度ですね。

中村

そうして数値化すると、思いのほか幅があるのがわかりますね。感覚が具体化され、それゆえに抽象化、汎用化できること……こういうところに、当時のモダニストは、狂喜乱舞したのでしょう。ローマン・ド・ロワをあらためてみれば、正方形グリッドのなか、正円を引いたりして、ディティールのかたちを割りだそうとする苦労がみえます。このあたりは、どうしてもバウハウス書体や、パウル・レナーによるフツーラを想起してしまいます。

河野

ローマン・ド・ロワは、ジオメトリック・セリフとも言えますね。

中村

そう思うと、やはりモダンですよね。

大林

モダンは頭で考える系なのかもしれない。

中村

理屈っぽくなると、モダンなのかもしれないですね(笑)科学アカデミーという名称も、なんだか象徴的でおもしろいですよね。科学というものに、未来をみていた時代というか。

産業の時代へのイントロダクション

河野

この科学アカデミーというのも、書体に関しては素人の集まりですから。以前、これについての論文があったので、どこかにおいておいたはず……。これは僕が授業で配布している資料です。歴代のタイポグラファの履歴と、その活字書体をまとめたものです。ここの最後のほうでまとめた、タイプデザイナーの影響関係表、これが要なんですよ。誰が誰の影響を受けているかをまとめています。

中村

あらためて興味深い資料です。フルニエとバスカヴィルの関係なんかは、納得いきますね。

河野

フルニエはバスカヴィルを尊敬していますからね。たいしたものだと。

中村

こうして歴代の活字書体を順にみてゆけば、グランジョンからバスカヴィルの流れあたりから、やはりモダンのにおいがしてきます。アルダスやギャラモンの活字がオールド・ローマン、ディドやボドニがモダン・ローマン。そのあいだの時代にあるフルニエやバスカヴィルの活字は、トラジショナル・ローマン、つまり過渡期とカテゴライズしますが、これは、同時にプレ・モダンとも言えますね。

河野

そうですね。トラジショナル・ローマンにはオールド・ローマンとモダン・ローマン、両方の特徴が含まれます。トラジショナル・ローマンの特徴としては、まずOなどにみられるように、ストレスがつよいです。一方、セリフはオールド・ローマンの影響を受けたかたちになる。モダン・ローマンになると、セリフは垂直水平になっていきますから。

中村

グリッド分割、くわえて幾何図形としての解釈が、その後のディドやボドニに代表されるモダン・ローマンの造形にむすびつくのがわかります。これらはセリフ体でありながらも、そのセリフは筆致というよりも、幾何的に意匠化されています。これはそのまま明朝体(近代明朝体)の構造にも通じるのですが。

河野

それから、技術的にも銅版画でつくられた書体は、どうしても直線的に彫るほうが自然ということはありますね。そのほうが簡単なので。

中村

時代を追うごとに、どんどん水平垂直になっていきます。こうした書体設計が、様式としてのグラフィックデザイン/近代タイポグラフィの画面造形を呼び起こす感覚も、なんだかわかりますね。やはり地続きというか。この時代、オーナメントなど装飾的なるマテリアルが排除される一方、書体そのものが装飾的と言えるものになってゆく。あくまで、モダンな価値観における装飾性なのですが。

そう考えてみれば、フルニエの優雅な花形装飾は、精緻な規格体系がゆえ実現できたものであるし、反対に言えば、それがゆえに呼び起こされた造形とも言えますね。あらたな技術によって、あらたな意匠が生まれ、あらたな意匠によって、あらたな技術が生まれるというか。相互関係にある。

大林

河野さんの資料は、『モダン・タイポグラフィ』の理解にも役立ちますね。そういえば、『モダン・タイポグラフィ』はモダンの起源はおさえているのですが、その部分の細かい描写はないですね。

河野

そうですね。さらっ、としています。ちょうど、今フルニエの話が出ましたね。フルニエ自身は自分が世界で最初のタイポグラフィ・マニュアルを書いた人間だと言っています。実際はそれ以前にもイギリス人のジョゼフ・モクソンがいます。

『タイポグラフィの領域』には書いたか、忘れてしまったのですが……フルニエの父は伝統あるル・ベ活字鋳造所というところにいました。ル・ベはクロード・ギャラモンの弟子なんですよ。ですから、フルニエの父のジャン・クロードは——ギャラモンが死んだ後にその母型や活字はベルギーのプランタンや、ドイツのフランクフルトなどにほぼ渡っていたので——ギャラモンの見本帳などで活字をみて、それを知り尽くしているでしょう。そして、その子供たちは皆、印刷関係の仕事についたわけですから、フルニエ自身もギャラモンの活字をみていないわけはないですよね。

それゆえでしょう。フルニエは今までの活字との違い、新しい活字とはなにかということを意識していたかもしれない。彼の活字はみんな特徴がありますよね。字幅が狭い。

中村

コンデンス気味ですよね。

河野

『タイポグラフィの手引き』をみれば、フルニエはひとつの書体を何種類もつくっています。12ptだけでもたくさんあり、どこが違うのかわからないほどのものですが。フルニエ自体は4巻出すつもりだったようですが、2巻で死を迎えて終わってしまった。ちなみに彼の工房は、16世紀にエティエンヌやギャラモンがいたパリ5区のソルボンヌ大学近辺ではなく、そこからすこし南にあって、喧騒から逃れられていました。

中村

2017年の白井敬尚『組版造形』展※8にも展示がありましたね。白井さんの仕事がたくさんあるなかに展示されていたので、あまり目立ちませんでしたが。フルニエの現物がああして、さらりと展示されていたのは、なかなかすごい光景ではありましたね。

こうしたタイポグラフィのマニュアルは定期的につくられています。この後の時代にはジャンバティスタ・ボドニが、やはり『マニュアル・ティポグラフィコ※9』と題したものをつくっている。規格体系を掌握している人物が優位に立とうとする風潮もまた、現代的というか、モダンなんでしょうね。AppleのUSB-CとかAdobe Flusはずしの話みたいで。

ポイント・システムとひとことに言えども、現在、流通しているのはDTPポイントで、ほかにもディド・ポイント、フルニエ・ポイント、アメリカン・ポイントと複数種類存在します。1ptをイコール1 / 72 inchとするDTPポイントが定着するまで、色々と変遷があったわけです。ちょうど日本語版のAdobe InDesignやIllustratorの活字規格にオプションとしてQ数H送りがあるように、ヨーロッパ版ではディド・ポイントが選択できると聞いたことがあるけれど、本当なのか。受けて手としてはともかく、作り手の身体感覚としてはそちらが馴染むんでしょうね。

河野

フルニエ・ポイントとアメリカン・ポイントが同じもの、という説、おそらくアメリカのデ・ヴィーンの説もありますが、調べてみるとどうも違うと聞いたことがあります。結局、機械化を進めるためにはどうしても基準を決めなくてはいけない。技術とタイポグラフィはいつもそういう関係にあるわけです。バスカヴィルは自分の繊細な活字をつくりたいがため、今までの印刷設備ではダメだと、印刷を勉強して、自分で改良してしまいました。製紙工場までつくってしまいましたから。

中村

バスカヴィルの書物は印刷用紙もいいですよね。何世紀も前の紙にはとてもみえない。現物をみると、いつも驚愕してしまいます。タイポグラフィにおいて鮮明な印刷という点は、その課題として不可分なものですが、個人の職人的技芸による解決というよりも、バスカヴィルあたりからは、工業化を前提としたうえでの鮮明な印刷再現というのが、やはり意識としてみえてきます。

河野

モダン・ローマン体のシャープな線も、印刷と製紙の技術が上がったから再現できています。それまでの紙、手すきの紙ではそうはいかなかった。紙の表面を平滑にしないとできないことですから。ポイントの話で言えば、ドイツのベルトルド社がディド・ポイントでしたよね。

オックスフォードで働いていた頃、初めてドイツのベルトルド社の電算写植を持つ会社にちょっとしたバラ打ちの原稿をだしました。いつもの9ptで指定したにもかかわらず、上がってきたものが、見慣れた文字サイズよりわずかに大きかったということがありました。組版所に、文字サイズが違うようですよ……と、伝えたら「うちはディド・ポイントです」と返されて、慌てて調べましたよ。若い頃ですが、恥ずかしい思いをしました。

中村

そう思うと、案外、最近まで規格のゆらぎは存在したのですね。ローマン・ド・ロワやフルニエから、ずっと続いていた課題が、ようやく現在になり解決したというか。

近代とタイポグラフィ

大林

『モダン・タイポグラフィ』と『タイポグラフィの領域』は、どちらもタイポグラフィ史の本ですが、『タイポグラフィの領域』は純粋なタイポグラフィ史で、タイポグラフィとはなにかということを考えつつ書かれていますよね。

河野

そうですね。ほとんど言葉の意味ですね。タイポグラフィとはなにかということが頭から離れなかったのです。先に大林さんが言ったように、主観的な・個人的な色合いが強い内容でしょうね。

中村

要はタイポグラフィを定義するという目的があって……。

大林

そのために歴史を追うという感じですよね。

河野

『モダン・タイポグラフィ』で、すごくおもしろかったのは、いわゆるスイス・タイポグラフィのことを掘り進めていくなかで、スイスのほうからチヒョルトが評価されていなかったというところですね。

僕はスイスをいっしょくたにとらえていたのですが、こまかくみるとやはり派閥があって、チヒョルトはそこから除外されていたのです。そして論争にいたった。そこにはやはり、グラフィック・アートとグラフィック・デザインの違い、媒体の違いがあった。雑誌に書籍、広告系など、なにを デザインするのかということです。広告系だとよいけれど、書籍には向かないということもある。

チヒョルトは最初、広告に変化がおきれば、それがいずれ書籍や雑誌にも影響を与えると思っていたようですが、後にまったく通じないことがわかってしまった。それは、いわゆるモダンデザインや、袂を分かったマックス・ビルから受けた影響があると思います。

マックス・ビルは本来、タイポグラフィは専門外のひとです。このような抽象芸術の人たちがスイス・タイポグラフィに関わっていたことは驚きましたね。

中村

チヒョルトも運動家的に文章を発表したり、アジテーションをしていたわけですが、若い時代には伝統的な書字を習得していますよね。一方マックス・ビルは建築家であり具体芸術、コンクリートアートのひと。ニュー・タイポグラフィのひとたちは、ビルのように、近代建築や現代美術からきたひとが多い。チヒョルトはそもそも出自が違うわけです。ペンギンブックスの仕事あたりから、いわば伝統的なるタイポグラフィに回帰してゆく……といわれていますが。

河野

そう。若い時代にチヒョルトは「中軸揃えはダメだ」と言っていましたが、もともとはそれをやっていたんですよ。しかし、1940年代になると、また中軸揃えをもちいるようになって。それを簡単だと彼は言っていますが、実際はとてもそうとは思えない。

しかし、なぜチヒョルトが変節したかということをキンロスは書いていない。ペンギンブックスの影響で変節したのかははっきりとはわかりませんが、この頃、何人かはチヒョルトに指摘していたと思うのですよ。おそらく、キンロスはそこに気がついているけれど、あえて書いていないのだと想像します。ナチスが政権を取ったことも関係しているかもしれませんね。

チヒョルトはペンギンブックス制作のためにイギリスに移住しています。確かオリヴァー・サイモンの紹介だったかでイギリスに行ったはずです。その関連かもしれませんが、このタイミングでスタンリー・モリスンと会って、チヒョルトはきつく言われているようなんです。そこでショックを受けた。モリスン自体は伝統主義者というふうに批判もされていますが、彼は本質的なことを言っていると僕は認識しています。

中村

肯定するにせよ、批判するにせよ、それだけ後への影響が大きい人物ということですよね。モリスンという基準があり、それとどう距離を持つか、あるいは乗り越えようとするのか。

河野

そうです。あそこまでタイポグラフィを調べつくしていたら、なにも言えなくなってしまう。結局のところ、モリスン自身ではなく、周りが勝手に喧嘩してしまったのです。モリスンは実技派ではなく学者風に机にしがみ付いているなどとの批判は多い。

大林

こういう話は、いつの時代もよくありますね。

河野

そう。でも、そういうひとがいないと困りますよね。補完したり、しっかり調べたりする役割の人がいないと何事も進まない。キンロスもそうしたモリスンの役割はわかっていたはずです。権威化されることだけは困りますが。

中村

博識で頑固な重鎮が必要だと……そういえば、モリスン以前にタイポグラフィ史をまとめていた人物、というと誰があげられますか。タイポグラファは多く存在しているわけですが……。また、モリスンのああした歴史的を軸にした研究スタイルなどは、誰の影響なのでしょうか。タイポグラフィにおける研究スタイルとしても、基準となっているようにみえます。独学者と紹介されますが。

河野

19世紀アメリカのデ・ヴィーンあたりですかね。モリスンに直接的に影響をあたえたのは、フランシス・メネルです。若い頃に出会い、影響を受けています。

中村

そのふたりは同志みたいなものですよね。

河野

『ザ・フラーロン』の第1号、花形装飾についての論文『Note of Printers flower and Arabesque※10』はモリスンとメネルの共著です。モリスンは、その際に調べかたや、まとめかたについて勉強したのではないでしょうか。そこから一気にタイポグラフィの文章を書きはじめているので。もちろん、それまでもすこしは書いているのですが、たいした量ではありません。

中村

なるほど。『ザ・フラーロン』以降なんですね。そういえばモリスンの有名な『First Principles of Typography※11』——河野訳では『タイポグラフィの基本原理※12』、山本太郎訳では『タイポグラフィの第一原則』ですが——の初出は、『ザ・フラーロン』の最終号※13。集大成的です。『ザ・フラーロン』の執筆・編集を続けるうちに、われわれの知るモリスンとなってゆく。

ちなみに「Note of Printers flower and Arabesque」は「印刷者の花形装飾とアラベスク文様※14」という邦訳で、アイデア誌の325号『花形装飾の博物誌』に掲載されています。小田部麻理子さんの翻訳です。あわせて、河野さんによる解説も掲載されています。

河野

そうですね。1930年の文章です。20世紀前半にこうしたことをしているから、モリスンは目のうえのタンコブみたいなものなのですよ。

タイポグラフィの咀嚼

大林

モリスンについて書いてるものを読むと、なんだかマルクスとかデカルトみたいな存在に感じるんですよね。最初から乗り越えるべき壁としてあるというか。

河野

そうですね。だからなのか『モダン・タイポグラフィ』にはフレット・スメイヤーズの書体Arnhemが本文に使われています。スメイヤーズもモリスンはじめチヒョルトさえも破壊すべき偶像的存在としてとらえていますから、そこになにか暗示があるのかな。和訳版のイタリック体をみたときに気がつきましたが、おそらく、日本語版は文字間をほんのわずかにあけて、ゆるくしてありますね。実際に組んだものを以前もみた気がするのですが、それもこんな感じで若干あけ気味であったと記憶しています。わからないところで数々の処理を施していますね。

中村

原書を踏襲した書体選択。白井さんはチヒョルトの『書物と活字※15』にはじまり、さまざまなタイポグラフィ邦訳本のデザインを手がけられていますが、そのように造形的な翻訳をされていますよね。スメイヤーズの『カウンターパンチ※16』も近年邦訳が白井さんのブック・デザインで出版されました。この監修も山本太郎さんです。

そういえば、オクタヴォのインタビュー映像があります。1990年くらいか。はじめからモリスンに批判的な様子です。オクタヴォは80年代なかばに出てきたひとたち。『モダン・タイポグラフィ』でも「ウォルフガング・ヴァインガルド派」と紹介されています。彼らはそうした動きの主流にあった、ドイツ語圏ではなく、イギリスのタイポグラファですよね。その仕事を一見すれば、20年くらいタイムラグがあるようにみえる。すこし不思議な存在ではあります。

すこし話はそれますが、たとえばAdobe Illustrator。デフォルトで文字を扱うと、今は小塚ゴシックの12 pt、横組み、左頭揃え、右ナリユキ組みになります。つまり、サンセリフ体のラギッド組み。これ、完全にスイス派のスタイルです。コンピュータによる造形というのは、結局はアナログワークを模していて、アプリケーションの節々にその設計思想がみえます。つまり「このツールは、どのスタイルに向く」というようなこと。1990年代中盤、DTPが定着したころにスイススタイルをはじめとした、20世紀なかばのグラフィックデザインの再評価がありました。僕自身はちょうど中学生から、高校生のころ。ヨゼフ・ミュラー=ブロックマンやポール・ランドの名前はこの時期におぼえました。

でも、それは偶然でもなんでもなく、DTPツールでデザインをつくるうえで、まさに教科書的な存在として、みられていたのだなと想像しています。実際、ブロックマンみたいなデザインは、Illustratorでは真似しやすい。ミッドセンチュリーの理想の実現、そのアップデートをおこなうことができるコンピュータの存在。それを予見したのがオクタヴォの存在なのかもしれません。

河野

オクタヴォについては、京都造形芸術大学(現京都美術大学)の佐藤淳先生が論文を書いていましたよね。ただ、イギリスという風土は、重い歴史と伝統がずっとあります。そこを突き抜けるにはものすごいエネルギーがいるのです。それでも突き抜けたのが、たぶんビートルズなのですが。あの保守的なところからなぜあのような人たちが出たのかというと、頑強なものが頭の上にあるからでしょう。相当なエネルギーがないとそのぶ厚い殻を突破できないのではないかと思いますね。ですから、オクタヴォみたいな人たちが、唐突に出てくることは、イギリスではあり得ると思います。

そういえば、『モダン・タイポグラフィ』の最後のほう、とても勉強になったところがありました。日本のデザイナーはみんなテクスチャをとても大事にしますよね。でもチヒョルトはそれを不要だと言っています。そういう発想をする必要はないと。これはチヒョルトの変節のなかでも特筆すべきことだと思います。なぜかというと、日本のグラフィックデザイナーはおそらくテクスチャが揃うということがとても大事ですよね。だからユニバースが好まれる。どんなものでもユニバースで組めば大丈夫ですよ、というやつですね。

中村

ビートルズをはじめとしたロックムーヴメントがおこり、パンクやアレクサンダー・マックイーンが出てくる土壌。茶の湯でいうところの守破離は、個人単位ではなく、時代や社会のモードとも言えるのかもしれない。

ユニバースなどをもちいた、テクスト・ボックスをフラットなグレーとしてゆく組みかた。日本のデザイナーへの影響はいかほどかわかりませんが、エミール・ルーダーの著書『タイポグラフィ※17』でも、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語と、異なる言語における従来的な活字書体でおこる濃度差——ここではカスロン、ギャラモン、ボドニが参考例としてもちいられています——を解決するものとして、ユニバースやメリディアンなど、アドリアン・フルティガー設計による書体を紹介しています。

河野

でもチヒョルトはそれをダメだと言っているのです。テクストの意味に対する感受性について論じています。揃えすぎないというか、極端に言うとふつうに読めるというのはそういうことだと。彼の言いたいことは「本当にフラットであれば滑ってしまうだろう」ということなのでしょう。

僕がデザイナーと出会った当時、皆がテクスチャを揃えることに神経を注ぐ意味がよくわかりませんでした。バラバラでなにが問題なのかと。その後、読まない人はテクスチャを読んで、読む人はテクスチャを読まないのだろうとわかりました。長い文章を読もうとしたら、凸凹があったほうが読みやすいのです。

科学的によくありますよね。乱れてはいるけれど、ランダムではないということが。人間が長く読むためにはそのほうが疲れないのではないかと。

中村

1/Fゆらぎみたいな。1980年代、バーゼルスタイル的なものへの傾倒が、日本のグラフィック・デザイン・シーンにもおこりますよね。当時の年鑑掲載物をみればあきらかで。欧文活字書体は、まさにユニバース主体。そして和文もまた、バーゼルスタイルを踏襲するような組みになっています。漢字にたいし、和字である平仮名をつめ、片仮名はさらにつめ……。そうした精緻なレタースペース調整と、その解決のためのラギッド組みになってたりもする。行をラインとしてとらえていますね。そして、テクストボックスは均質なグレーとなる。

欧文組版であれば、アルファベットのみの組版ですから、そもそもテクスチャが揃いやすい。でも、漢字と平仮名、片仮名はそれぞれの濃度がありますからね。その条件のなか、あそこまでフラットに組んでいるのはすごい。当時の気迫は今も伝わってきます。

新島実さんの論文「タイポグラフィを支えるもの※18」では、ポール・ランドから「日本人のデザイナーは、これだけの複雑な要素を完全に理解した上で、コントロールしようとしているのか」という、質問があったことを記録されていますね。

河野

でもやはり、欧文と和文では言語構造、表記が違いますから。

中村

そうですね。結局、日本語は漢字と両仮名の濃度のムラが、読書時のとっかかりになっている。個人的な実感なのですが、まずページや行、あるいは段落なんかの単位で、漢字をスキャンし、文章全体を俯瞰しつつ、こまかな意味やニュアンスとして、和字をひろってゆくような感覚があります。これは「読む感覚」ですね。文字を「みる感覚」のときは、また違う。

河野

漢字は表意文字ですから、意味は主にそこから受け取れるのではないでしょうか。ですから、中村さんのいう意味は、視覚言語 (Visual Language) と可視言語 (Visible Language) の違いですよ。あえて再度和訳すれば、前者は即感言語とか直感的言語とも言えますし、後者は可読言語でもあります。後者をデザインが無視するようなことまでしていいのか、というのは感じていました。大多数がフラットにすることに注力していたので、そこまでは言いませんでしたが。もし、日本語のテキストで英語のテクスチャのようにしたいならば、すべてカタカナかひらがなで組めば可能ですが……。

中村

そうですね。たとえば——ちゅうごくゆらいのかんじそれがしょしゃぶんかのなかへんけいしたわじであるひらがなかたかながあるわけでそこをどこかにそろえればおのずとてくすちゃはそろう——思わずテクスト化する際にメタ的な展開を挿入するわけですが、谷崎潤一郎『盲目物語※19』みたいですね。

事実、そうなります。ニュータイポグラフィの小文字主義というのも、そうした側面もあるのかもしれません。テクストを読むもの、言語としてではなく、オブジェクトとしてとらえている印象がありますよね。「みる感覚」として解釈するというか。内包される、そもそものことばより、スタイルや造形が優先される。

河野

言語の意味と表記を扱うのがタイポグラフィですから、両者は同等の価値があるのです。ところでさきほどの件ですが、なおさら、なぜチヒョルトがそんなことを言うのか、という感じですよね。

中村

意外にみえますよね。チヒョルトの前半生、その仕事の影響下にこうしたものがあるわけですから。まあ、欧文はアルファベットですから、否が応でも基本的にはテクスチャは揃いますよね。ある意味過剰に揃えなくてよい、ということなのかもしれません。

河野

そうでしょうね。

中村

『文字百景』63号で白井敬尚さんが「『書物と活字』の組版設計※20」と題して、1997年の邦訳版作成のまとめをされています。ちょうど『組版造形』展のポスターにも掲載されていた文章。1996年に発刊された西野洋さんによる「『ヘルマン・ツァップのデザイン哲学』翻訳テクストにおける可読性の追求※21」へのアンサーのようにもなっています。『ヘルマン・ツァップのデザイン哲学※22』邦訳版はラギッド組みになっています。このレポートの前半に、西野さんは

一般に、長文の場合、文章の内容を理解するには、次送りがベタあるいは均等で、天地または左右揃え(箱組み)の文字組みが適していると、僕は考えています。それは、均等送り・箱組みという堅いルールがあることで思考のリニアな流れが保持され、その安定ゆえに、文字や語を形態の差異として認識しやすくなるからです。

となっています。わずか数年で、こうした変化があり、咀嚼されていることにおどろかされますが……。実際『書物と活字』の邦訳版は、オリジナルと同様にセンタードのジャスティファイとなっています。しかしドイツ語による原初をふまえながらも、行長をはじめ種々の最適化がされている——『書物と活字』邦訳版の本文は、すべてレタースペースが調整されている——という、なかば伝説のような逸話もありますが、あくまでも全角ベタを基準としての調整をされていますよね。方形のリズムが基本にあり、そのバグを修正するような視点。顕在化したところ以前の、構造がある。まず全角ベタ、ジャスティファイというスタイルがあり、そして組版者がいる。組版者の存在が様式以上の位置にいない。どこか柳宗悦による文章『工藝的なるもの※23』を想起します。この邦訳本は、文章そのものはもちろん、ブック・デザイン、タイポグラフィという造形的な部分も、チヒョルトの翻訳になっている。

河野

そういえば。組版に関してチヒョルトは、なぜ段落一字下げをしないのかということを批判していたのですよ。スイス派、日本のデザイナーもほとんどは段落を下げないですよね。僕は授業でも下げさせています。段落は、段落と。段落には意味があるので。ラギット組みであれば1字下げではなく、2字下げでもよいくらいです。白井さんはやっていましたね。今までの伝統的な全角下げでは足りない、2倍くらい下げたほうがいいと。意味のある新しい工夫です。好ましい確信犯です。

中村

『アイデア』の322号※24。オトル・アイヒャー特集なんかではそうされていましたね。ながめ行長のラギット組み。行末が動いていますからね。そのくらいの変化でちょうどいいのかもしれません。いずれにせよ、字下げは、ここで変わりますよ、という合図であり、その余白は記号でもある。ペンギン組版ルールという着地にしても、チヒョルトは本来的には、突飛な発想するひとではなかったのかもしれませんね。やはり若い時期の伝統的な基礎があるから、どちら側にもいけた。

大林

転換していった経緯がわかりますね。

中村

デザインワークとともに、文章もあるから、その変化がみやすいですよね。

河野

そうみえてしまいますよね。本人はそうではないと思っていても。

活字の「おおやけ」性

中村

チヒョルトは自分の売りかた、プレゼンテーションをわかっていたのでしょうね。『モダン・タイポグラフィ』をなぞっていくと、だんだん時代の中心が民になっていくのがわかります。クローズで特権的なものからの大衆化、しかもその大衆もまた、都市化にあわせ不特定多数になっていく。元々、活字は、おおやけ性が強いものではありましたが、それがより強調され、今に至っていますよ。公共物感がより強くなっている。そのさきに最終的にあるのは、スマートフォンやPCでメールやSNSを使った、活字で双方的なコミュニケーションをおこなう現在がある。

SNSでたびたび問題になる炎上があります。SNSは、同じサービスであれば、みんなが同じ活字、組版の設定でコミュニケーションをしている。それがゆえ、意見の違いや、齟齬が許せない感覚になるのかなとも想像しています。おのおのの手書きであれば、ああはならないかもしれない。駅のトイレの落書きとか、誰も真に受けないでしょう。なんかいってら、ですませてしまう。だけど、活字というおおやけなるもので、それが再現されると、ある種、フォーマルなものになってしまい、正面から受け止めないといけないようにみえてしまう。

河野

一方で、マイフォントの時代が来ていますからね。自分の手書き文字を送ると活字をつくってくれるサービスがあるそうですよ。

中村

自分の字からできた活字……使いたくないですね。

河野

自己嫌悪してしまいそうです。このまえ、杉下城司さんのところで、こういう場合はタイポグラフィですかという質問をいくつか受けたのですが「自分でデザインをした書体を選んで、テキストを組むことはタイポグラフィですか」とか「発信もせず、自分でみるために書体を作ることもタイポグラフィですか」というものがきていました。

大林

難しい質問ですね。

中村

なにをもってタイポグラフィとするか、というものも、難しくなってきていますよね。オンライン化による、おおやけとパーソナルの線引きが曖昧になったこともあり。『タイポグラフィ 2つの潮流』展の図録では、河野さんも電子書籍は「Reading gadget」という名称が適切と書かれていましたね。Bookではなく。

河野

このガジェットが電子型のBookになる前段階なのか、全く異なる機能を備えた形式になるか、ですね。活字も媒体の変化に対応はしてきているのですが、ここまで劇的に変わるとなると、昔でいう活字、タイプ、フォントでもなく、もっと違うものになってきているのかもしれないですね。さきほども述べたように、活字が個別化されてゆく。「私のフォント」みたいなものが普通になっていくのかもしれません。デジタルはアナログに戻るんですよ。自分の手に戻ってくる。そこには人間の根源的ななにかがあるように思えます。

大林さんはどうでした。なにかおもしろい話はありましたか。

大林

キンロスは啓蒙主義をモダニズムのはじまりにしていますよね。資本主義を湾曲したものがモダニズムなのかという話がありましたが、時代背景によって、モダニズムの扱いかたがかなり変わってきたのだと感じます。

でも、今日の河野さんのお話を聞いていると、そもそもタイポグラフィのモダニズム感は最初から備わっていたのかもしれないなと思いました。『タイポグラフィの領域』では17-18世紀のモダンの発祥を精緻に見ていらっしゃいますが、起源を辿っていくとそこにたどり着くということなのでしょうか。

河野

『タイポグラフィの領域』では確かもうすこし前の時代から助走があったとしていたと思います。それがどのあたりだったのかは忘れてしまったんですが……今となっては、読み直したくもない。

『タイポグラフィの領域』のこと

中村

その流れで『タイポグラフィの領域』を書かれた、きっかけをうかがわせてください。『タイポグラフィの領域』執筆時には、『モダン・タイポグラフィ』をご存知なかったというのがおもしろいですよね。このふたつは相関関係があるのかと勝手に思っていました。

大林

そうですよね。河野さんが書かれたのは、キンロスよりも早かったんでしたっけ。

河野

『タイポグラフィの領域』の刊行は1996年ですね。

大林

あ、じゃあ『モダン・タイポグラフィ』のほうが4年ほど早いですね。そういえば、河野さんとキンロスは生まれ年が同じですよね。1949年生まれ。このふたつの書籍は、版型は違いますが、雰囲気も似てますよね。黄色い本で、しかも白井さんがデザインしているという。

河野

版面の置きかたも似ていますね。『タイポグラフィの領域』が組み上がったとき、なぜこんなにノドがあいてるのかと思いました。見慣れない印象で。あとで白井さんに聞いたらコピーしやすいようにしたんだよ、というのです。コピーする人なんていないよ、と言ったのですがやはり、あまり読みたくはないですね……(『タイポグラフィの領域』を手に取る)こうしてみていると、いろいろ思い出してしまうのですよ。

中村

白井さんご自身もおっしゃっていましたね。定価自体が高価なだから、コピーされるだろうと。内容としても人物ごと、時代ごとに項目を区切り紹介されています。出典資料に向くというか。実際、執筆には10年くらいかかったとおっしゃっていましたよね。そうすると、タッチしたのは80年代となりますか。印傳渡(インデント)という勉強会をされていた時期になるのでしょうか。

河野

書き初めは80年代半ば、30代後半からですね。なにかまとめておかなければいけないなと思って。印傳渡は20歳代の終わりころに、編集者、編集企画会社、デザイナー、欧文組版技術者などに声をかけて集まって原書を読む勉強会でした。

大林

まとめないといけない、と河野さんを駆りたてたものはなんだったのですか。

河野

タイポグラフィのとらえられかたについて、違和感があったのです。当時のタイポグラフィ協会の年鑑はロゴばかりで、毎号読むページがなく、なにがなんなんだかわからなかった。この言葉を仕事とする以上は、その意味をはっきりさせたかった。この国では誰も手をつけていないとわかって、なんとかするべきかなあと。

大林

まだ広告の時代という感じがします。

中村

そのころはグラフィックデザイナーといえば、いわば広告屋さんですよね。それぞれがつくったロゴや、レタリングがタイポグラフィとされていた時代。CI(コーポレートアイデンティティ)の最盛期でもあります。当時の年鑑なんかに掲載されていた、デザイン事務所の広告とかには「タイポに自信があります」とか、当然のように書いてある(苦笑)まあ、当時のデザイナーたちの、タイポグラフィへの理解や認識は、そのくらいがふつうだったのでしょう。まだ、写真植字の全盛期でもあります。つまり、本文組版はデザイナーではなく、写植屋や印刷所になっていた。

河野

白井さんが言うには——単なる励みや慰めでなければ良いのですが——『タイポグラフィの領域』を書いてくれたおかげで、今となってはデザインの教育現場ではレタリングとタイポグラフィは分かれていると言ってくれていました。

中村

それはあります。とても大きなことです。とはいえ、指導者側をみれば年齢や世代、あるいは文化圏なのか、いまだ、あやしいひともあったりしますが……。河野さんは、オックスフォード大学出版局に勤められていたから、活字の組版がタイポグラフィである、という認識があったのですよね。

河野

そうです。当時、時折、会社にやってくる白髪の紳士、小池銈さんという、のちに日本英文学会の会長を務められていたようなかたがいらっしゃいました。あるとき、タイポグラフィについておすすめの本を尋ねたら、数週間後だったかに、『First Principles of Typography』原本のコピー(複写)を先生から受け取りました。それがモリスンとの出会いです。タイポグラフィ系の書籍での引用率が高かったので、当時もモリスンの名前は知っていたのですが。小池さんは、オックスフォード英語辞典 (O. E. D) のために日本から語彙の使われかたや意味に関する記事例を集めて編集部に送るというような、辞書の編纂に関わっていたひとでした。

大林

おもしろい出会いですね。

河野

モリスンは、タイポグラフィの本を読めば参考文献として、かならず出てくるくらいの人物でしたから、やっぱりこの人は有名なのだなと再認識しました。モリスンも、最初の頃は書籍系と、広告系をわけて考えているのですよね。テキスト・タイポグラフィとディスプレイ・タイポグラフィと分けています。しかし、多くの人が彼を伝統主義者だいうのです。

中村

どうしても、硬質なところがクローズアップされますよね。

河野

僕個人は、そのように2つに分けることは悪いことでもないと思うのですが。年代を考えれば、活字はほとんど書籍から始まっていて、その派生として、ディスプレイが出て来たわけですから。19世紀、ヴィクトリア朝のあたりで。でも、サンセリフ体はそれより先に建築で使われていた、というジェイムズ・モズリー氏の記事を目にしたことがあります。

言語とタイポグラフィ

中村

近代以前のタイポグラフィは、いわば、本をつくることが目的の技術ですからね。タイポグラファはブックパブリッシャ、出版者でもあり、印刷人でもあった。

河野

その時代、何百年かの蓄積を考えれば、当然その延長も考えるわけですよね。それをみんな無視してもかまわないというわけです。どういうことだろう、と僕は純粋に思います。モリスンの「先へ進むとは過去に踏み込むことだ」という言葉はイギリスの人であれば納得すると思いますが …… 。日本人は過去や歴史を都合よく忘れことが得意で上手です。

中村

イギリス人らしい発言だなとも感じます。『タイポグラフィの基本原理』も、途中から、小部数と大部数ではつくりかたが違う、というような記述もありますよね。広告的なものを否定しているわけではなく、本流としての軸を設定していくような書きかたですよね。なにもその読者対象はデザイナーばかりではない。

河野

書籍から歴史は始まっているという書きかたですよね。それをみれば、そこまで批判するほどのことでもないように思います。しかも、彼は印刷の現場の人が読みやすいように、と書いているのです。あるいは素人が読んでもわかりやすいように書いている。ほかで書いているような語り口と全く違いますからね。啓蒙的に書いている印象です。

小池さんのような、英文科の人がモリスンをなぜ知っていたのか、今思うと不思議です。『書物の宇宙※25』を書いている小野二郎が日本で初めて『ザ・フラーロン』やウィリアム・モリスのことをとりあげています。軽くではありますが。文学系の人たちが、書物をみたとき、活字に注目して、デザインまではいかなくとも、議論を交わしているわけです。たしかダンテ『神曲※26』を訳した文学者の寿岳文章もまさに『タイポグラフィの基本原理』の冒頭を訳し、モリスンを紹介しています※27。そういうひとたちがみんな注目していたのです。全然畑は違うのです。決してデザイン界ではないことが特徴です。

大林

これは時代背景も強そうですね。昔は文学系の人の好奇心が旺盛で、越境がしやすかったのではないかと思います。おもしろくてセンスにも自信があるみたいなタイプの人の選択肢に芸大や美大はなくて、フランス文学の表象文化論を学ぶことが多かったと聞きますし。先ほどの2人よりすこし上の世代ですが、西脇順三郎や夏目漱石なんかはバキバキのインテリですよね。そういう人たちが様々な興味を持って越境していったのかなという気がします。

中村

たしかに。文学系の人が、文化の中心にいた時代ですよね。そもそも文学は活字ありきで発展している。

河野

それはそうですね。

中村

シェイクスピアはキャズロンの時代ですし、バスカヴィルくらいになるとウィリアム・ブレイクの時代になっていますよね。活字書体も組版も、ある時代、地域、集団の「声」を内包したものになってきている。近代日本語もまた、活字で発展してきたものだと思うのです。活字で表記し、読む言語としての日本語。森鴎外も、漱石も、谷崎潤一郎も、川端康成も。いずれも活字で文章を表現した人たちですよね。今僕たちが日本語として認識することばは、いずれも明治以降の近代文学、つまり活字による文学のうえにある。そう思おうと、いわゆる文学系の人がタイポグラフィに行き着くのは必然なのでしょう。谷崎も『文章読本※28』で活字の扱いについて触れていますし、『春琴抄※29』『盲目物語』あるいは『陰翳礼讃※30』と、活字組版による表現を前提とした文体を試みていたりする。

大林

『モダン・タイポグラフィ』では、ブック・クラブのことが書かれていたことも意外でした。読者のコミュニティみたいなものが、タイポグラフィに影響を与えていたという流れが。

中村

何年か前、たまたまであった文学部出身のかたと、話す機会がありました。やたら活字に詳しかったのですよね。みすず書房と岩波書店の組みが好みとおっしゃっていました。いかにも文学の人というか。要するに精興社書体が好みだったのかな。レコード好きのひとにとってのレーベルみたいなところに、出版社や印刷所がある。

大林

コンテンツが好きというとこから始まっているのがいいですね。ECMが好きだからECMのジャケットが好きみたいな。

中村

なんだかんだ『モダン・タイポグラフィ』が翻訳で読めるようになったのはいいことですよね。ここ数年、タイポグラフィ関連の翻訳が続いています。2019年はヨゼフ・ミューラー=ブロックマン『グリッド・システム』とエミール・ルーダー『タイポグラフィ』が同時期に、2020年はカール・ゲルストナーの『デザイニング・プログラム※31』と、この『モダン・タイポグラフィ』。今こそ『タイポグラフィの領域』の資料性がもとめられる時代なのかもしれません。1996年か。25年前。とても早い時期ですね。

河野

時代とすこしあわなかったですね。話はかわりますが、シリル・バートという人物が『A Psychological Study of Typography※32』というものを発表していて、読んでみると、素人がこういう意見は話さないだろうなというのが2、3あるんです。ちょっと不自然な意見。

中村

仕込みのようなものでしょうか。

河野

使っている書体も全てモノタイプ社の書体なので、誰か、ビアトリス・ウォードあたりが、化けて入っているのではないかと思いました。「モノタイプ社などから紹介された多種類の活字のお蔭で」なども書かれています。そして、モリスンがものすごく長いイントロダクションを書いているのです。

中村

やんわり書いていますが、多分、プロモーションですね。歴史の編纂というか。たびたびあるのでしょうね。

河野

そうなのです。プロモーションですよね。ウェオードはモノタイプ社の広報担当のような役割でMonotype Recorderの編集に関わっていました。

モダン・デザインの展開

中村

そう思うと、金属活字から写真植字になった時以上に、デジタルになったことによる、おおやけ性は巨大で、活字の意味合いは変わっていますよね。誰でも扱えるようになったというのがなにより大きい。

河野

まずそこが一番ですね。映画『ヘルベチカ——世界を魅了する書体※33』で評論家のリック・ポイナーが「朝起きてヘアスタイルや着るものを変えるように、書体を変えて、自分たちでホームページを作れるような時代になった」と言っています。『モダン・タイポグラフィ』にもヘルベチカとユニバースが取り上げられている部分がすこありましたね。

大林

本当にすこしでしたね。そういう意味でちゃんとしていると思いました。

中村

ユニバースやヘルヴェチカのような、ネオ・グロテスク体は、よく、ニュートラルである、汎用的である、フラットな性格である……というような解説をされたりもしますが、実際には、ある特定の「かた」を象徴するものでもある。モダン・グラフィックス的なるものが、それだけ定着しているということでもありますね。いわば、そのなかにいるから、それが中庸だと認識せざるをえない。なにを中庸とするか、ということで、そのひとや集団の性格がわかるともいえます。

学生に近代デザイン史の話をするとき、モダニズム建築の説明に難しさをおぼえることがあります。ヴァルター・グロピウスのバウハウス校舎とか、ミース・ファン・デル・ローエのシーグラム・ビルディングとか。今となっては、ごくあたりまえの建物にみえてしまうことがある。そうした建築物が基本となる環境でくらしていると、その意味や革新性は、なかなか把握しにくい。

大林

それから、もうひとつはニコラウス・ペヴスナーによる『モダンデザインの展開※34』。あの産業革命以降のモダンという解釈が、影響しているのかなとも思うのです。実際、一番わかりやすいですし、今はその時代しか、経験している人はいないので。

中村

ペヴスナーによる「モダン」の範囲は、今となってはみんなが共通認識しているところがありますね。ペヴスナーの名前は知らず、この本を読まずとも。

大林

世紀を跨ぐところで切り替わっているみかたができるので、実際わかりやすいですよね。それから、これにくわえて、なにかがあって自分の中にも産業革命以降がモダンという感覚が刷り込まれていると思うのですが。そのなにかがいまいちわかりません。

中村

大林さんや僕ぐらいの世代であれば、先ほど触れたようにDTPが普及した頃にデザインに触れはじめています。スタイルとしてのモダン・タイポグラフィ的なるものに限らず、タイポグラフィ——グラフィックデザインはもちろん、建築や工業製品を含めバウハウス以来、建築四代巨匠やブラウンなどのモダンデザインが、商品的にパッケージされた。『Casa BRUTUS』的歴史観というか。アップル自体もモダンキッズなわけですし。

黎明期DTPのバンドル書体はタイムズ・ニュー・ローマンとヘルベチカというのも象徴的ですよね。限られたデータ環境のなかで、選出されたセリフ体とサンセリフ体の代表がこのふたつ。この時期に、もうすこしローマン体などが充実していたら、その後の状況も違っていたのかなと想像します。

大林

当時、流行していた渋谷系だと、ローマン体は使わないですよね。

中村

使わないでしょうね。ヘルベチカとフーツラがあれば十分だったんじゃないかな。

河野

2019年、ドイツとベルギー、オランダを「タイポグラフィの聖地巡礼!」として巡ったのですが、ドイツの街中ではサンセリフ体ばかりでした。看板や交通機関のサイン文字あるいはテレビのテロップ文字なども。ローマン体もみなくはないのですが、非常に珍しかった。

大林

ローマン体にアレルギーのようなものがあるのでしょうか。

河野

サンセリフ体が一番馴染む感覚なのだと思います。『モダン・タイポグラフィ』を読んだ時にも、やはりそうだなと思いました。ブラックレターとの比率でみても、初期のグロテスク系のサンセリフ体はブラックレターと同じくらいウェイトが太めで黒々としていたのです。

中村

テクスチャがちかいわけですね。ドイツ自体、ブラックレターは近代まで使用していたわけですし。

河野

その点で相当親近感があったと思います。逆にベルギーやオランダに行くと、様々な書体を目にします。

中村

やはりゲルマン系とラテン系の民族的違いもありそうですよね。オランダに関しては、どちらかといえばローマン体の歴史に組み込まれている印象もあります。

河野

そうですね。ですから、オランダではローマン体をかなりみましたね。僕もドイツをたくさん巡ったというわけではありません。ケルン、フランクフルト、マインツでしたが、その差には驚きました。

モダニズムのゆらぎ

中村

話を戻せば『モダン・タイポグラフィ』の場合、産業革命に至るまでの経緯がみやすい。いわば僕たちが過去に学習した「モダン」なるもの以上のレンジで、モダニズムがみえてくる。では、それがなにかというと、まずは規格化という点がある。手工芸的なものが手工業になり、工業になり、デジタルという工学的なところにたどり着いていると。そのストーリーは、今もずっと続いています。

河野

様々な分野で言えることですが、一般化、民衆化すると質が落ちるという事象がどの時代でも存在しました。現代社会はまさに、その時期に突入していると思うのです。それによって、また独特なものが生まれるのではないかという希望もあるのですが。

文字を組むという作業がパソコンの出現と一般化によって、デザイナーと同じようなことを日常的におこなっています。文字組みの一般化で、職人というプロが身につけていた意識つまり読んでもらうためのさまざまな工夫の蓄積が一気に混乱したのです。ですから今ほど規格化への再検討が必要でしょうね。

中村

ウィリアム・モリスの登場も必然であることがわかる。まあ、『モダン・タイポグラフィ』では、かなり手ひどく叩かれていますが。

河野

ウィリアム・モリスはダメですね。活字をみると、やはりちょっと……と思います。そもそも、彼の社会主義的な発想からすれば、あんなにも大きな本は必要ないはずです。『モダン・タイポグラフィ』でもそこに触れていましたよね。もっと普通の人が、安くて質のよい本が手に入るという状態が望ましい。モリスの「考え方と志」だけをみれば、実はザ・ナンサッチプレス、フランシス・メネルと全く同じなのですよ。モリスの活字書体、これも一般化の例の一つかなあ。モリス崇拝者からは叩かれそうですが。

中村

チヒョルトが手がけていた、小さな冊子がありますよね。あの感じは確かに、ザ・ナンサッチプレスと共通するものがあります。

大林

たしかにモリスは、民主化を目指すという方向と、製品としての質を高めるという方向が自己矛盾していく感じがありますね。

河野

そうですね。ただ彼は自分で手工芸など、様々なことに手を出していて、最終的に学んだことをケルムスコット・プレスに全て投入できる、最終的なかたちはここで実現できることになったと言っています。そういった意味でケルムスコット・プレスは様々な角度からみればおもしろいはずなのですよ。絶対に心を揺さぶられる、おもしろい部分があるはずなのです。

大林

ステファヌ・マラルメも詩とそのレイアウトで世界を表現するという、すごく似たようなことを言っている感じがします。モリスはデザインも含めてですが、マラルメもクリエイティブディレクションみたいなことはしていたので。いずれにしても、書籍にまだ夢が詰まっていた時代という感じがします。いわゆる百科事典的な、データベース的な知ではなく、コンポジションで世界を表現するというようなことを考えていたのだと思います。

中村

マラルメの出現は、思えばかなり古いですよね。19世紀だから。一見すると、その後のバーゼル派みたいな表現なのだけど。50年以上時代がずれている。

河野

そうなんです。だから昔、マラルメの書籍をみたときにあれっ、と思いました。向井周太郎さんもそのような雰囲気ですよね。

大林

これも文学側からのアプローチですね。向井さんはマラルメに相当影響を受けていると思います。コンポジションという考えかただけでなく、情報量を減らしていくことで真理にたどり着くといった発想もされている気がします。

河野

以前、デザイナーたちがツァップさんに宛て、岡倉覚三『茶の本※35』のテクストをもとにしたメッセージを、作品集のようにして送ったことがありました。ツァップさんはそれに対して、褒めるようなことも言ってくれましたが、最後にはビシッと厳しいことを言っていました。「意味を分解するところまで、君達デザイナーに許されているのか」というようなことが書かれていたと記憶しています。

様々なことをやりながらも、ちゃんとそれが一つのまとまりとしてあるのなら問題ないのですが、とくに意味もなく、さらっとやってしまったことが、彼にみえてしまったのでしょうね。「それはやってはいけないことだよ。やってもいいけれど、ちゃんと考えてやってほしい。」ということだったのだと思います。ツァップさんも紳士なので、普段はそんなことをいう感じの人ではないと思うのですが、その時ばかりはかなりきついこと言っていました。タイポグラフィの基本や大前提を外していたものが中にみられたから、厳しかったのでしょう。

大林

そんな企画があったんですね。

中村

ほぼ同じような時期に、河野さんによる『タイポグラフィの領域』が出版され、白井さんもまたチヒョルトに向き合い、『書物と活字』の造形翻訳と言える仕事をされていた。武蔵野美の展示のように、タイポグラフィにふたつの潮流があるとすれば、それが、いわばテクストの造形そのもので像をえがくのか、それともテクストを読むことで読者に像をえがかせるのか——とすれば、後者のほうにシフトしてゆく意識がみえます。山本太郎さんと、河野さんのファクシミリ対談『再現か、表現か※36』もこのころですね。このタイトルは端的にそうした視点の違いをあらわしていますね。

河野

なかには、よいなと思うのもありましたが、違和感を感じるものもたしかにありました。新島実さんは言語学の言葉で、シンタックスに基づいた処理が大事だと言っています。それを無視してしまうと、前後構造や意味の流れを全く考えない、ただレイアウトのおもしろさや新規性だけでつくることになってしまうし、多くはそうなりがちだと。彼は真面目な人ですから、そのことについて本当に深刻に思っています。僕はそれに対して意味論つまりセマンティクスのほうを強調しています。表記法とからめた意味です。

中村

それはやはり、新島さんの師であるポール・ランドも、シンタックスのことを言っていたということなのでしょうね。

河野

そうでしょうね。そこに気づくにはデザインだけの勉強や視点では難しいはずですから。

東洋美術学校で和文タイポグラフィの授業の依頼を受けたとき、数ヶ月返事を伸ばしました。その間、夏休みには毎日のように図書館で表記、文法、特殊性、文字、歴史などなど日本語関連の本を読みまくりました。専門的ではなく、新書や文庫程度の内容です。今では100冊は持っています。

中村

当然ながら、タイポグラフィと言語が不可分であることを再認識するエピソードです。2019年のエミール・ルーダー『タイポグラフィ』邦訳をみて再認識したのは、言語をかなり重要視しています。当然なのですが。僕自身、原書を読み込むほどの英語・ドイツ語力はなく、図版ばかりみてきたので、「構成」とか「空間」の扱いに目を奪われていた。反省ばかりです。いわばスイス派的なるものの経典のような印象があったけれど、それ以上に、まさにふたつの潮流を現代的に融合させ、体系化させようとする意志がみえます。これまで、今、これから、という時間のうつろいがわかる。

河野

僕の授業でも、渡す資料や使用するテキストは全てタイポグラフィや言葉についての内容なので、ちゃんと読むようにとは言い聞かせています。それでも受講生が読まなくなったので、感想を書かせるようにしたりだとか、課題文の間違いを探させるようにしたりだとか。文章の入力を、わざと間違えておくのです。

大林

いろいろ試行錯誤されてますね(笑)

河野

白井さんも以前、京都造形大学のオンライン授業で文章の意味をどうするかが重要だと言っていましたよね。やはり作法として、文章を読ませるところに導くまでがデザインですよね。そのあとの解釈は当然読者の自由ですが、やはり文章に関するなんらかのヒントや、おぼろげな印象を様々なかたちで醸し出していく必要があると。その舞台を用意する。そのためには歴史的なことや、物事の背景、文化的なことも知らないといけないですよね、ということを言っているのです。中身と整合がないとタイポグラフィはできないよね、と。

スイス派も本当は、そういう発想が最初の頃はあったと思います。一般化して、真似されていく過程で、最初の方針がどんどん崩れていく。忘れられていってしまうのだと思います。シャープでいいね、ということになってしまう。同じようにプライベート・プレスもどちらかといえばそういう側面がありますよね。自分たちも似たようなことをやっているのです。そしてついには年金受給者の趣味、という呼ばれかたをされたり……。

この座談会収録後、東洋美術学校 夜間部グラフィックデザイン科の最終講評会がおこなわれた。授業担当は中村。河野、大林はゲスト講師として、今田順さんとともに参加。課題テーマは谷崎潤一郎『陰翳礼讃』テクストをもちいた、リ・デザイン課題。受講生一同の提出物にタイポグラフィ、そして、その組版者が内包する永遠のテーマたる「再現か、表現か」による成果を、目の当たりにすることとなった。

(編集協力:嶋田幸乃さん)

※1 ロビン・キンロス『モダン・タイポグラフィ 批判的タイポグラフィ史試論』(1992)

※2 「タイポグラフィ 2つの潮流」展 武蔵野大学美術館 (2013)

※3 Bradbury Thompson “Washburn College Bible” (1979)

※5 Paul Luna “Typography: A Very Short Introduction” (2019)

※6 小池光三『オックスフォード大学出版局の表記法と組版原則』(1983)

※7 河野三男「イタリック体の将来」 — 京都造形芸術大学紀要『GNENESIS 14』(2009)

※9 Giambattista Bodoni “Manuale Tipografico” (1818)

※10 Stanley Morison, Frances Meynell ‘Note of Printers flower and Arabesque’ — “The Fleuron” No.I (1923)

※11 Stanley Morison『First Principles of Typography』(1936)

※12 河野三男「タイポグラフィの基本原理」 — 『ヴィネット』13号 (2005)

※13 “The Fleuron” No.VII (1930)

※14 スタンリー・モリスン「印刷者の花形装飾とアラベスク文様」 — 『アイデア』No.325 (2007)

※16 フレット・スメイヤーズ『カウンターパンチ 16世紀の活字製作と現代の書体デザイン』(1996)

※17 エミール・ルーダー『タイポグラフィ─タイポグラフィ的造形の手引き』(1967)

※18 新島実「タイポグラフィを支えるもの」 — 日本デザイン学会誌, デザイン学研究特集号, vol.6, No.1 (1998)

※20 白井敬尚「『書物と活字』の組版設計」—『文字百景』63号

※21 西野洋「『ヘルマン・ツァップのデザイン哲学』翻訳テクストにおける可読性の追求」(1996)

※22 ヘルマン・ツァップ『ヘルマン・ツァップのデザイン哲学』(1987)

※23 柳宗悦「工藝的なるもの」(1931) — 『人と物1 柳宗悦』

※29 谷崎潤一郎『春琴抄』(1933)

※31 カール・ゲルストナー『デザイニング・プログラム』(1964)

※32 Cyril Burt “A Psychological Study of Typography” (1959)

※34 ニコラス・ぺヴスナー『モダン・デザインの展開 ― モリスからグロピウスまで』(1957)

※35 岡倉覚三『茶の本』(1906)