はじめに

中村

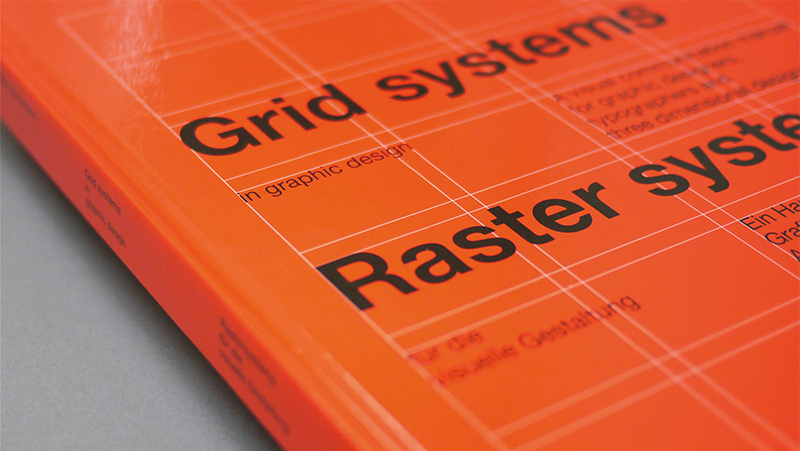

こんばんは。年末のお忙しいなか、お集まりくださりありがとうございます。今日と明後日、ともに似たようなかたちの講座となります。この秋に邦訳が発刊されたヨゼフ・ミューラー=ブロックマン『グリッドシステム —— グラフィックデザインのために※1』、それからエミール・ルーダー『タイポグラフィ —— タイポグラフィ的造形の手引き※2』、この二冊それぞれを「よみとく」という趣旨で、大林さんと私でお話ししてゆきます。

どちらもモダンタイポグラフィにおける名著、そして古典とされている書籍です。どちらも20世紀半ばにそのスタイルを確立し、活躍した人物のもの。それが数十年のタイムラグを経て、今回、日本語版が刊行されたという経緯があります。もちろん、そのあいだも原書が売れ続けています。それがなぜか?その理由を紐解いてゆくのがこの講座の趣旨となります。ともすれば巷にあふれるデザインのハウトゥー本とみられるかもしれませんが、実はかなり違うものです。今日(12月10日)はヨゼフ・ミューラー=ブロックマン『グリッドシステム —— グラフィックデザインのために』をテーマに、6つのキーワードで進行してゆきます。それぞれの項目で大林さん、私と担当が変わってゆきます。

ヨゼフ・ミューラー=ブロックマン 『タイポグラフィ——タイポグラフィ的造形の手引き』をよみとく 01|要約 02|イントロダクション——グラフィックデザインのモダニズム/今日につづく通奏低音 03|グリッドシステムの作例と実例 04|グリッド/数学的思考法/システム 05|モダンデザインの宗教性と国際意識 06|質疑応答

大林

ちなみに、この『グリッドシステム』、すでに読まれた方はどれくらいいらっしゃいますか?(およそ半数が挙手)なるほど。では、購入された方は?(ほぼ同じ人が挙手)おお、それでは本を読まれた方=本を買った方ということですかね。優秀ですね(笑)

中村

そういえば、原書で読まれていた方はいらっしゃいますか?(誰も挙手せず)なるほど。意外にも原書はないか。ありがとうございます。

大林

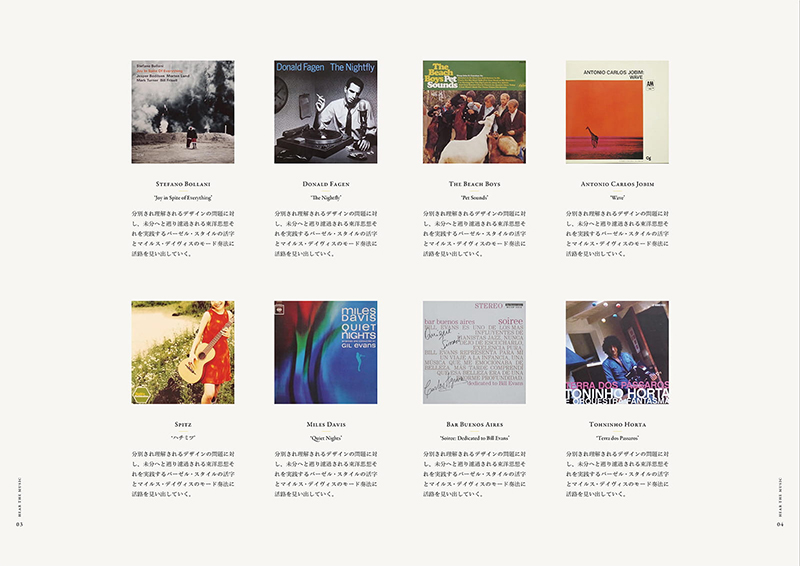

それは原書マウンティング(笑)もしかすると、今日の話をふまえて購入される方もいるかもしれないですね。実際、読まれた方はどんな印象でしたか?たぶん、名盤レコードを手にするような感覚と言いますか、新たになにかを学ぶというよりも、デザインの名著だから買った、という人が多いかもしれません。原書は英語とドイツ語なので読むのはそれなりにしんどいけれど、邦訳は白井さんのディレクションで、日本語でちゃんと組版されていることも嬉しいところです。中村さんはどうでした?

中村

やっぱり日本語で読めるというのはすごくいいですね。原書も図版が多いから、それなりに読み進められるのですが、邦訳は適切な言葉で、丁寧に翻訳されているので、かなり読みやすいし、腹落ちするものがあります。

大林

この書籍自体、デザインの成果物でもあるから、買う瞬間に気持ちが高まりますよね。僕自身、ここ最近特に嬉しかった一冊です。本を買っても、読みたくて仕方ないと思うまで高まらないと読まないので、個人的にはそのテンションが大切なんです。この本が名著だというのは、みなさんご存知でしょうし、買った方はいつでも読めるので、今日はこの本にさまざまな文脈を付加しつつ、今後読んだときにより一層内容を楽しめるような話ができればと思います。

中村

まさに「よみかた」ですね。そういわれてみれば、手にしてからすぐ役に立つ本というのは、そうそうないかもしれません。ビジネス書や啓発書とかならともかく、この手の本はとりあえず手元においてみて、しかるべき読むべきタイミングがくる……という類のものかもしれません。それこそが、何十年と残ってきたこの書籍の強度ともいえます。それでは本題に行きましょう。

要約

大林

最初にこの本の意義をふたつあげてみます。

ひとつめは、造形的・構成的意義。「グリッドシステムは合理的な構成を可能にする」ということ。

造形的・構成的意義グリッドシステムは合理的な構成を可能にする 視覚的な要素を少なくし、主観的で感覚本位な造形を排除して、計画の統一性、わかりやすさ、明確さといった印象を生み出し、デザインにシステムとしての秩序をもたらす それによって素早く容易に読むことができ、理解度が深まり、記憶にも残りやすくなる このことは科学的にも証明されている

「構成」という日本語にはふたつ意味があります。ひとつは「コンポジション」、そしてもうひとつが「コンストラクション」です。「コンポジション」の方が、おもに芸術に関わる構成をさし、「コンストラクション」は工学的な構成という意味になります。バウハウスは、それ以前の工業デザインと抽象芸術の文脈を結びつけたわけですが、その時期にコンポジションからコンストラクションの方にモードが移行し、さらに1950年代、ウルム造形大学の時代になると、コンストラクションを科学的に考えるようになります。ですから、この『グリッドシステム』でいう「構成」とは、基本的にコンストラクションの意味だととらえてかまいません。

またグリッドシステムの目指すところは、視覚的な要素を少なくして、主観的で感覚本位な造形を排除して、計画の統一性、わかりやすさ、明確さといった印象を見出し、デザインにシステムとしての秩序を生み出すものです。

20世紀前半のモダニズムでは、装飾やデザイナーの作家性を排除していく傾向がありました。装飾はすなわち民族性。民族性を排除することで、より普遍的なものとなってゆく。このような普遍性というのが、モダンデザインにとって重要なキーワードになります。それから、主観的・感覚本位というのは、デザイナー自身の作家性のことです。つまりグリッドシステムは、それを客観的にしてゆくための行為といえます。グリッドシステムを活用することで、素早く読むことができ、それによって理解度が深まり、記憶にも残りやすくなる、と。このことは科学的には証明されているという主張がこの書籍にはあります。

次に、思想・精神的な意義です。

思想・精神的意義グリッドとは、ある精神的な態度の表明である その態度とは、数学的思考に基づいて、明白でわかりやすく、即物的かつ機能的で、なおかつ美的な質を備えるという信念のこと これは公共の利益に寄与し、民主的なふるまいの素地を養う ゆえに、創作物はデザイナーの人間性の現れである

グリッドというものは、ある精神的な態度の表明であるとブロックマンは言います。このあたりは彼の伝記『遊びある真剣、真剣な遊び、私の人生※3』にも詳しく書かれています。ちなみに、こちらの本の最後に書かれている「解題」がとてもよく、その箇所は『グリッドシステム』の副読本ともいえます。

ブロックマンのいう精神的な態度とは、数学的思考に基づき、明確に分かりやすく、即物的かつ機能的で、なおかつ美的感覚を持った信念であるということ。これは公共の利益に寄与し、民主的な振る舞いを養う素地であると書かれています。ゆえにデザイナーがデザインした創作物は、そのデザイナーの人間性の表れである……、と。そんなようなことが、何度も何度も書かれていました。このあたりは序章の「グリッドシステムの哲学」というところに書かれています。そんなに長い文章ではないので、ぜひ読んでみてください。

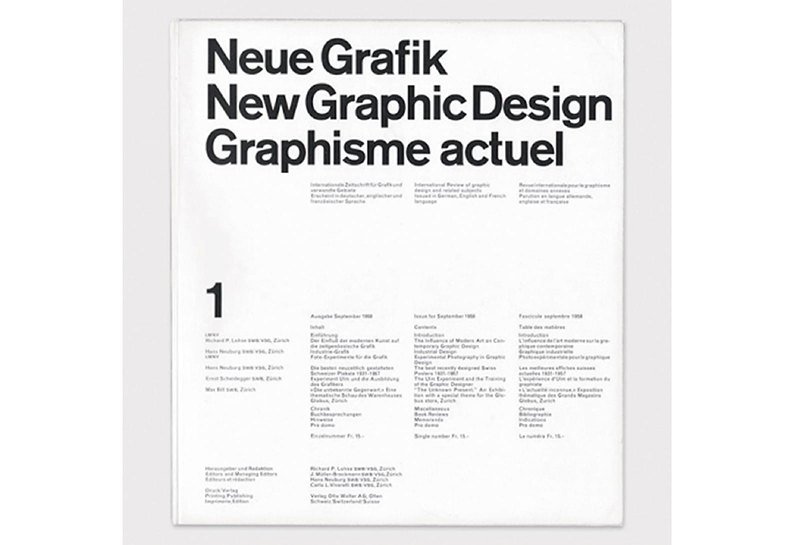

このあたりの思想は、かなり時代精神が現れているようです。『グリッドシステム』が書かれたのは1981年ですが、実際にブロックマンが自分のスタイルを確立したのは、1940年代から1950年代くらいで、1957年にはそれを象徴する『ノイエ・タイポグラフィ※4』を出版しています。1950年代あたりは高い社会意識が隆盛の時代で、個人が社会的にどう寄与すべきか?といった問題が真剣に考えられていました。だからなのか、自分の仕事や態度がそのまま社会に繋がる、しかもそれが有用であるべきだ、と繰り返し書かれています。たとえば、ヴィクター・パパネックが1970年代に『生きのびるためのデザイン※5』や『地球のためのデザイン※6』という著書を書いているのですが、これは環境に対する意識の現れで、こうした思想も時代背景からでてきたのではないかと思います。

ブロックマンは「現代のデザイナーはもはや産業に仕える存在ではない」と1958年に発言しており、「一個の独立した存在として計画し、創造する。その人格全体を持って情報を伝達する」としています。これをふまえ、グリッドシステムの理念をまとめると……

グリッドシステムの理念とは、感情(造形)を知性(グリッド)でコントロールすることであり、その責任を理性的に自覚すること

デザインの責任を理性的に自覚して、感情を知性でコントロールして、社会にデザインを提供するということを理念として考えていたようです。感情は色彩のアナロジーとして指摘されることが多いわけですが、ブロックマンは造形と結びつけています。

もうひとつ、この書籍が生んだ問題として、単なる実践書として模倣されることが多かったという話があります。しかし、ブロックマンにしてみれば、自分の仕事とその方法論を示しながら、最終的に自身の理念を伝えようという試みだったのだと思います。誰にでも使える方法を伝えたいわけではなくて、作品と方法から滲み出す理念や思想を理解してもらいたかったのではないか。その結果として、歴史的に「美学書」という評価をされているような気がします。

たしかに僕自身、初めてグリッドシステムという言葉を知ったとき「なるほど、分割して考えればいいのか」と実践的な解釈をしました。分割を基準にモジュールとして置いてゆけば、整ったデザインになるんだな、なるほど、と。事実、実践の入門書のようなつくりの本ですし、実際そう見られることも多かったようですが、本人としてはあまり望むところではなかった。みんながブロックマンのデザインに憧れていたというのも大きいわけですが、デザイン学徒たちがこれを真似しすぎたことが、教育現場なんかでは問題になったりもしました。

僕の知っている範囲だと、90年代後半から00年代前半ごろにかけて、ミッドセンチュリーモダンのブームがありました。ブロックマンにはじまるこうしたスイススタイル・タイポグラフィの書籍なんかもアートピースとして消費されることが多く、CDジャケットのアートワークなど、当時はいろんな人がこれを真似していました。

中村

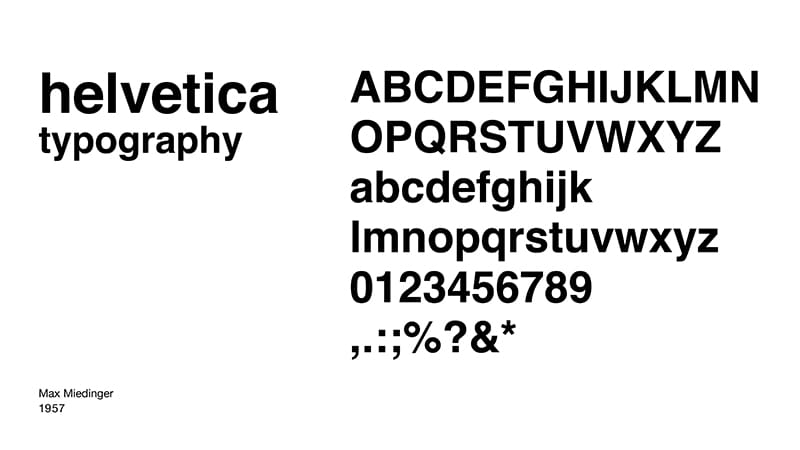

この本は明快ではありますが、それがゆえにその背景を「よむ」必要がありますよね。そうしたミッドセンチュリーリヴァイヴァルのころは、ちょうどDTPが普及しはじめた時期にも重なります。Adobe Illustratorを使った経験があるとわかるのですが、これで最初にテキストを組むと、サンセリフ体・左頭揃え・片流れ組みで表示されます。決してセリフ体の箱組みではない。これがなにか?と考えてみれば、まさにブロックマンに代表されるスイススタイル・タイポグラフィの様式です。なぜ、これほど普及した制作アプリケーションが、1950年代のデザインがつくりやすいように設計されているのか?さらにはDTP黎明期のPCでは、決して豊かなバンドル書体があったわけではありません。数少ないそのひとつがHelveticaであったことも、ますますその特性が強調されます。つまり現在における「デフォルトとはなにか?」ということになるのですが。

大林

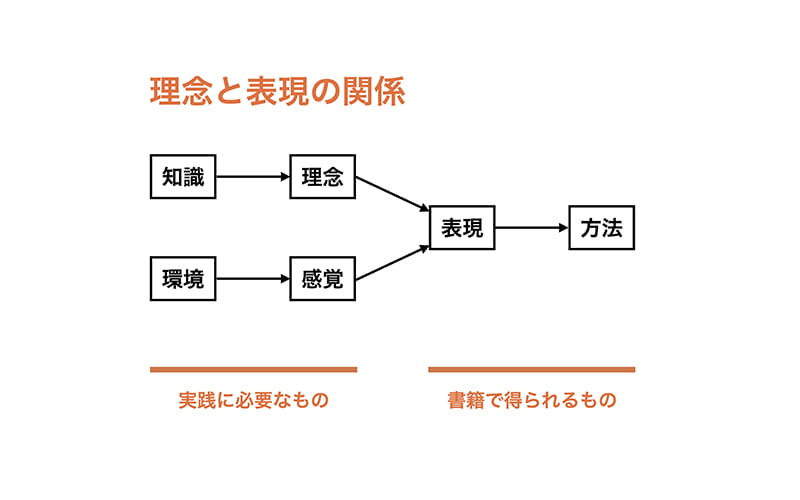

今日はそうして、どうしても実践書と捉えられてしまうこの本を、すこし構造的に分析していきます。ブロックマンが実践で使っていたものは、彼自身が普段から持ってた理念的なものや感覚だと想像できます。理念にしても感覚にしても、それまでブロックマンが経験したことが知識になっていたり、またその感覚自体もチューリッヒという環境のなかで見出されてきたもののはずです。ブロックマンはそうして形成された身体でもって表現をしている。しかしながら、書籍に記されているのは、実際にアウトプットされた表現とその方法です。

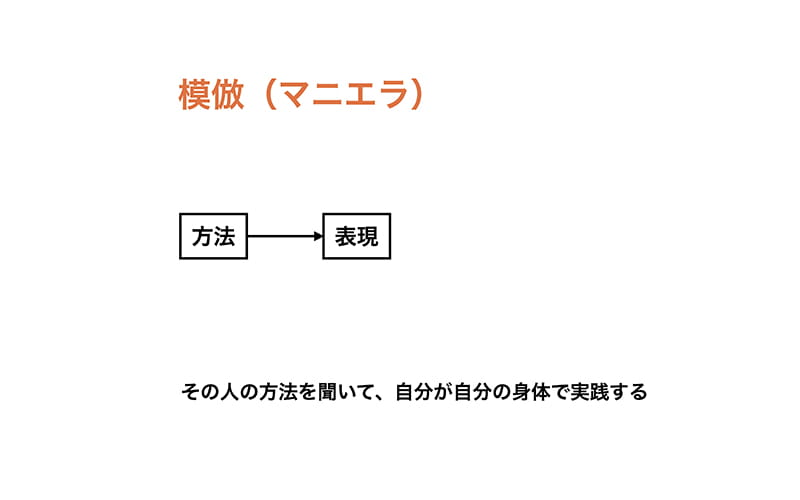

この本を参考にするとき、ふたつの態度があると思います。ひとつは実践書として模倣する態度。端的に人の方法を聞いて実践するというもの。つまり、方法を知識として取り入れて実践する態度。これがこの本を実践書として使ってしまう心理じゃないかという気がします。

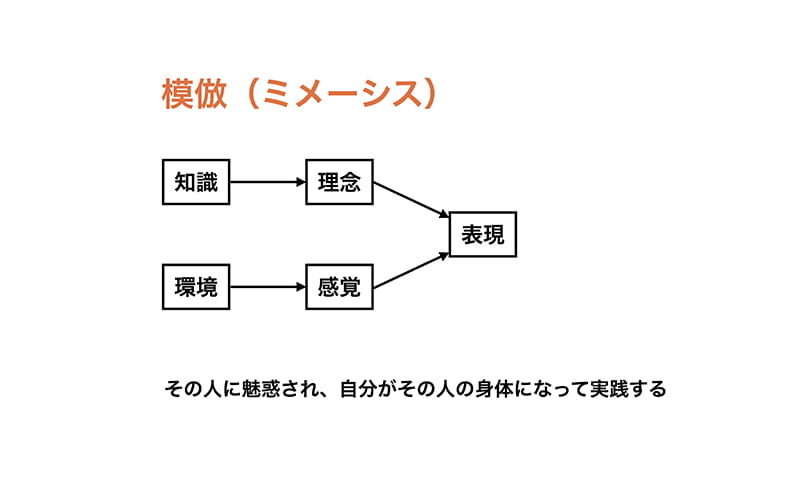

一方で、同じ模倣でも、別のミメーシス的なやり方もあります。はやい話、自分自身がブロックマンになることで、ブロックマンを模倣するということです。それにはまずブロックマンの人柄や作品に魅了されなければいけません。環境はチューリッヒと東京だと違いますが、知識はがんばって時間を使って追いつけますし、そのなかで自分の感覚や思想を養って、自分の身体で表現するという方法です。その方が実践書を読んで方法を真似するよりも、より深く模倣できる。だから、方法よりも理念をインストールした方が、模倣するにしても有効じゃないか?そうした前提で今日の講義を続けていきます。

グラフィックデザインのモダニズム — 今日につづく通奏低音

中村

それをふまえ、この本が書かれた背景——この本が書かれた時期と、ブロックマンが実際に活躍した時期はズレがあります——その時代までには、どういうものがあったのか。そこを簡単にかいつまんで説明します。さきほどの話でいえば、普段我々が使っているツールももちろん、表現方法自体も今に通じるものです。

グリッドシステムの意味するものは次のようなことなのである。組織化して明確さを得ようとする意志 本質的要素を理解して純化しようとする意志 主観性と客観性を育てようとする意志 創造的かつ技術的な制作過程を合理化しようとする意志 面と空間に対して建築的な支配を確保しようとする意志 積極的で前向きな態度をとろうとする意志 建設的創造的な精神によって成された作品の効果 そして教育の重要性を認識すること ヨゼフ・ミューラー=ブロックマン『グリッドシステム』

そもそもグリッドシステムとは、基本的には画面を水平・垂直に分割し、これを基準としながら構成する方法です。これによりテクストと、写真などの図版、それから余白という画面の要素が並列んあつかえるようになります。この本のなかでブロックマンがいうには

組織化 明確さ 知的要素 純化 主観性 客観性 製作過程の合理化 建築的な支配

となります。このキーワードはものすごくモダニストらしい。これの価値基準の背景に、まさに装飾の排除というテーゼがみえてきます。逆説的に土着性や、固有性、地域性、歴史性というものを排除しようという見方もできます。

モダンデザイン建築の事例としてミース・ファン・デル・ローエを紹介します。柱と梁、ガラスが剥きだしになっている。とはいえ、こうしたものは現在の私たちにとっては、ごく普通に見慣れているものです。ふだん暮らしているマンションや、この会場のようなオフィスもビルもまた同じようなもの。そうなると何がすごいのか?と疑問が浮かぶかもしれません。それだけ私たちの日常なかには、モダンデザインというのが当然のように存在します。

ではモダニズム以前の建築物がどんなものであったかといえば、構造の上に装飾がつくというものです。モダニズム建築は構造をそのまま顕在化させるといえますし、構造そのものを意匠・装飾ととらえているともいえます。安藤忠雄によるコンクリート打ち放しはいい事例です。あれは3尺*6尺、いわゆる「サブロク」が基礎単位となり、整然と建築物が構築されています。コンクリート壁面をそのまま外観とするミニマルな造形ながら、この分割による意匠性も帯びています。

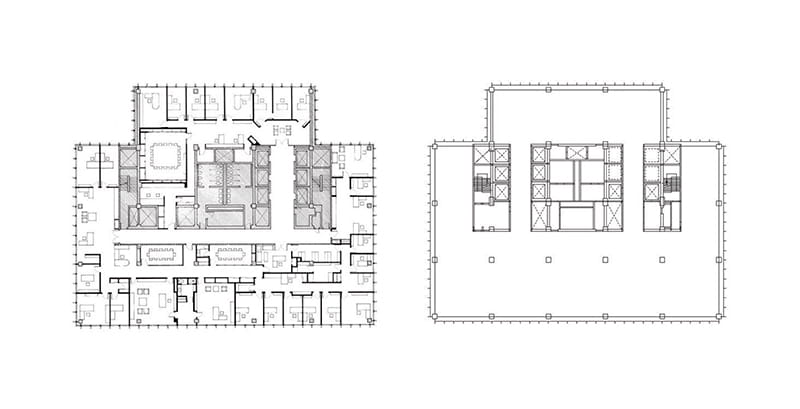

ちなみにグリッドシステムは建築物で考えるとわかりやすいかもしれません。同じ建物の違うフロアの平面図をみてみます。こうした建築物はまさに柱と梁にとるグリッドで何十階と建てられる。必然的にすべてのフロアの構造は同じ状態になりますが、そこにおける機能や意匠は目的により適宜変化させられる。そうした制約のなかでの自由がおこる。この塩梅がまさにグリッドシステムといえるかもしれません。

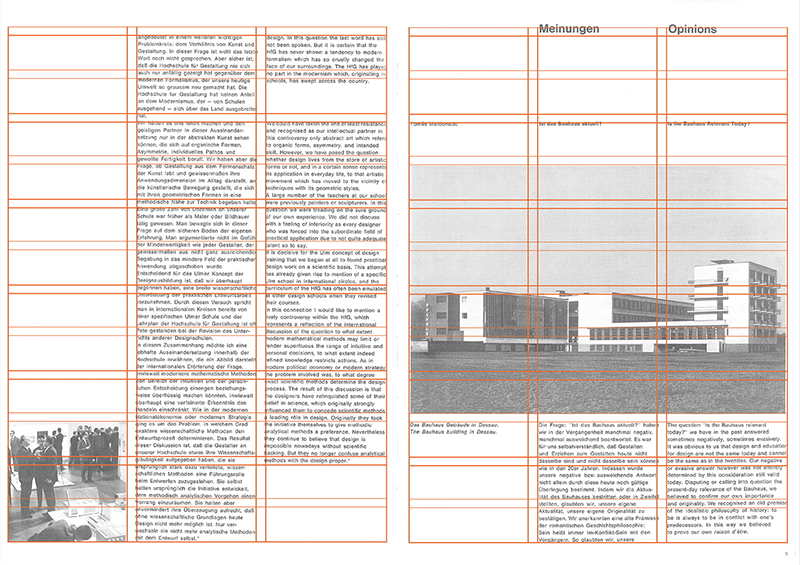

活版組版(タイポグラフィ)の規格と水平・垂直性

活版組版(タイポグラフィ)の規格と水平・垂直性

建物の柱による垂直、梁による水平分割。画面においてその規格基準となるのは、金属活字です。ブロックマンの時代は金属活字、現在はデジタルとなっていますが、その規格や構造としては大きく変化していません。この画像は金属活字を組版したもの。こうして金属製のハンコがならんでゆきます。どうじに活字ばかりでなく余白もまた同じサイズで並んでいます。横組みであれば水平方向の文字のながれ、垂直方向の行のながれが基準となり、グリッドシステムが形成されるのです。最大の要素である画面を分割するために、最小の要素である活字をもちいてゆきます。

先ほどから建築におけるグリッドシステムの事例として、ミース・ファン・デル・ローエを紹介していますが、彼はもともと煉瓦職人の家に生まれています。「二個の煉瓦を注意深く置くときに、建築が始まる。建築とは、厳密な文法を持つ言語である」こういう言葉ものこしています。最小単位が最大を決定づけることが、ここから読み取れます。最大を管理するためには、最小単位についての肌感覚、理解が不可欠なのかもしれません。

ちょっと言い換えてみましょう。「二個の活字を注意深く置くときにタイポグラフィは始まる」とも「活字を置くことによりグリッドシステムが始まる」ともいえる。さらには、グラフィックデザインそれ自体も活字を置くところから始まるのかもしれない。グラフィックデザインというのは、今日何気なく使われる言葉でもありますが、この『グリッドシステム』のサブタイトルは「グラフィックデザインのために」となっています。「タイポグラフィのために」でも「デザインのために」でもない。ここが結構肝心なのかなともかんがえますが、いかがでしょうか?

大林

そう思います。そのあたりは最終的なオチにつながっていきますが、グラフィックデザインのなかにタイポグラフィを飲み込んでいる構造が特に重要だと考えます。

中村

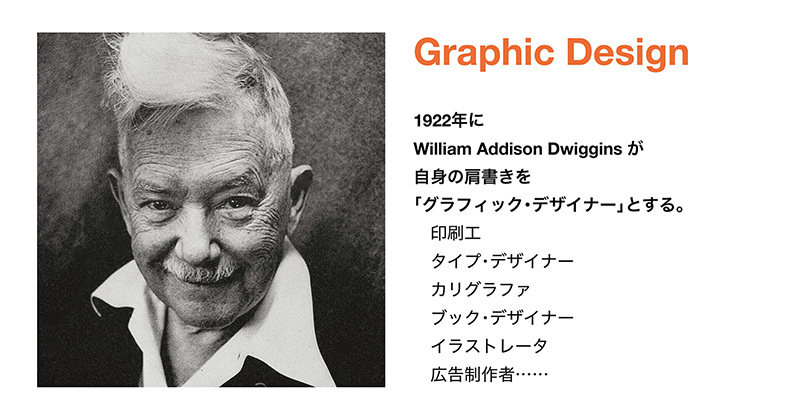

実はグラフィックデザインというのは新しい言葉です。諸説あるものの、ウィリアム・ドゥイギンスというアメリカ人が1922年に自身の肩書きをグラフィックデザイナーとしましたことにはじまるといわれていたりします。この人は印刷工でありながら、カリグラファであり、タイプデザイナーを兼ねた人物。要するに印刷まわりのマルチクリエイターです。それを総称した言葉が「グラフィックデザイン」であったわけです。ちなみに日本では1960年、世界デザイン会議以降この言葉が普及します。それまでは図案家あるいは商業美術家という肩書きでした。

ちなみにモダンデザイン、モダニズム、近代デザインというのは、基本的に産業革命以降のデザインという捉え方で大丈夫です。産業革命が導いたのは手工芸から工業への変化、それに伴うスピードの加速。ものが流通するスピードが加速し、くわえてそれまでは特定少数だった関係性が、不特定多数の関係性になります。それは産業あるところに人が集い、都市と郊外という関係性を生みだします。そうした時代におけるデザインがモダニズムのデザインです。とはいえ、現在それは私たちにとっての普通の生活でもあります。

そうなるとコミュニケーションもまた変化します。ビジュアルコミュニケーションを例にすれば「よむ」コミュニケーションから「みる」コミュニケーションへと変化します。そこでは言語コミュニケーションと、非言語コミュニケーションの明確な使い分けが生まれてきます。その結果として広告が確立してゆくのです。初期の広告物はロートレックやカッサンドルなど、いわば絵を描く人たちが担っていました。イラストレーションを中心とした表現。そこに言語としての文字情報が加わっていますが、読み込むための文章というよりも、みるための図としての性格が強いものです。

left: Raymond Lautrec (1891) right: Adolphe Cassandre (1935)

left: Raymond Lautrec (1891) right: Adolphe Cassandre (1935)

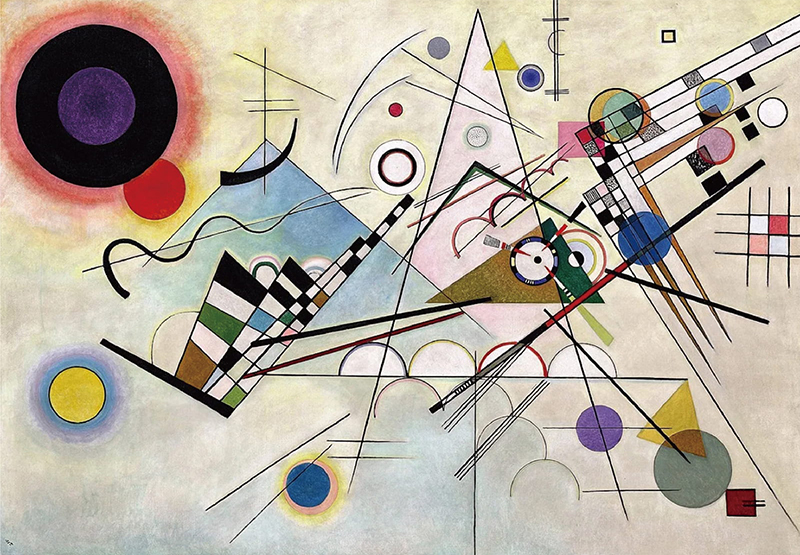

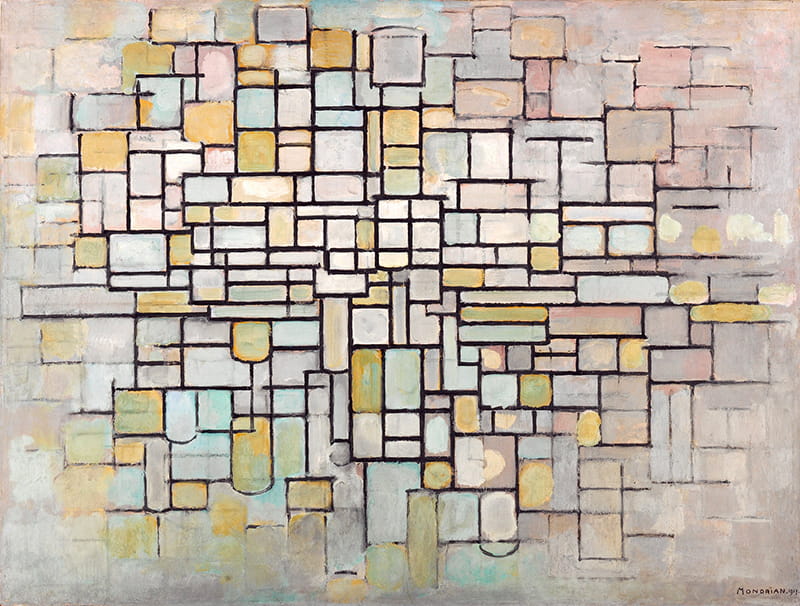

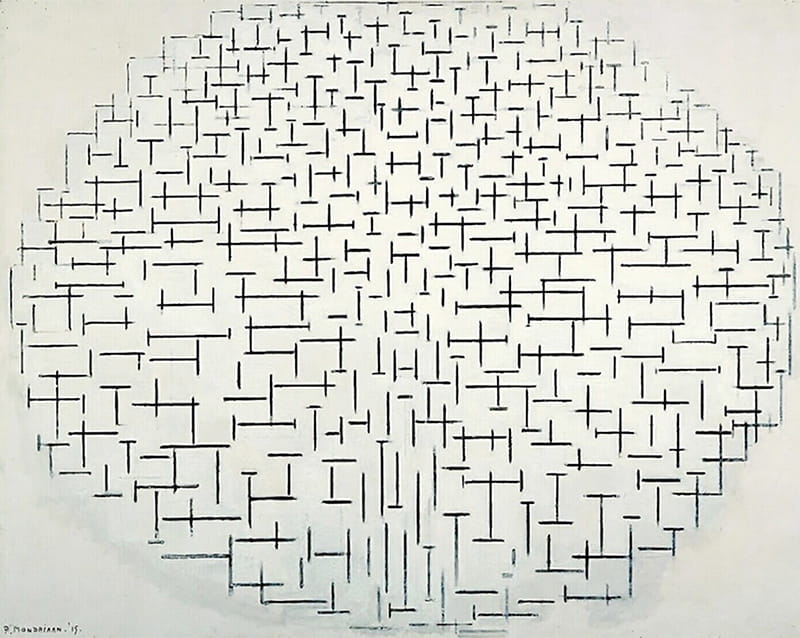

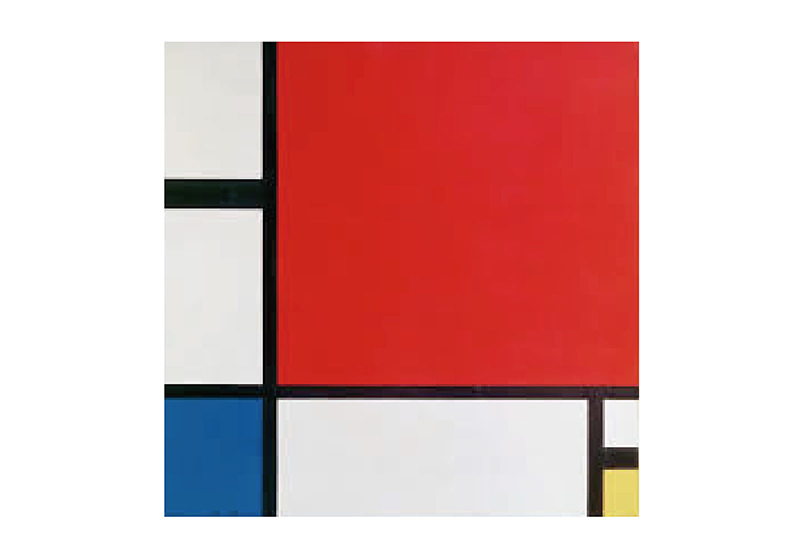

20世紀初頭、美術の世界では抽象と構成がひとつのキーワードとなります。バウハウスの人物でもあるワシリー・カンディンスキーやパウル・クレーなどがその代表です。描かれるオブジェクトが抽象的になると、いかに構成するのかが重要になってくる。ピート・モンドリアンの抽象化と構成のプロセスはこのように残っています。もともとはリンゴの木をえがいていたのが、ご存知モンドリアンのスタイルになってゆくプロセス。この過程はその当時の造形傾向を象徴しています。構造と構成が一体化してゆくもの。こうしたことは、タイポグラフィ、広告などの印刷物でもおこります。

Wassily Kandinsky composition ⅷ (1923)

Wassily Kandinsky composition ⅷ (1923)

Paul Klee red balloon (1922)

Paul Klee red balloon (1922)

Piet Mondrian

Piet Mondrian

Piet Mondrian

Piet Mondrian

Piet Mondrian

Piet Mondrian

Piet Mondrian

Piet Mondrian

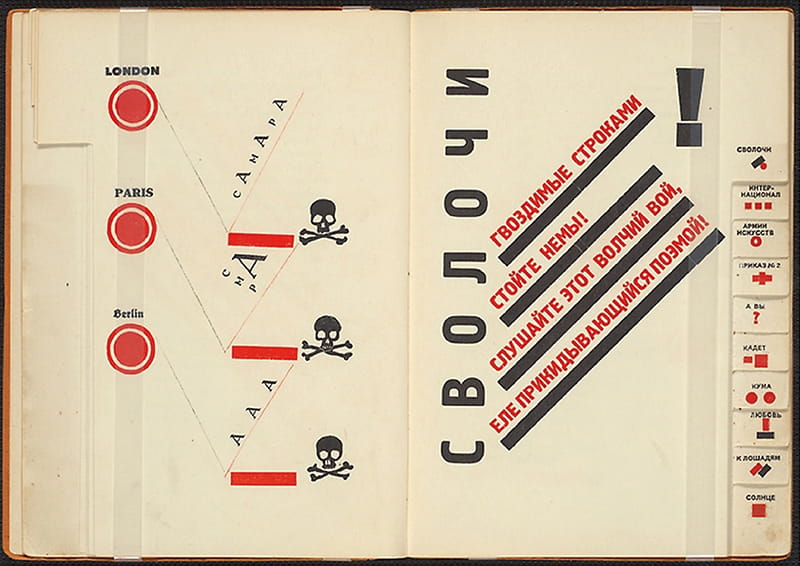

El Lissizky dlia golosa (1923)

El Lissizky dlia golosa (1923)

これはエル・リシツキー『声のために※7』です。かつては文章が整然と並び、読むためのものだった書籍。その体裁でありながら、文字は図形とともに、ないしは図形と同一化しながら画面に踊っています。読むから、みる。受け手のスピードが変化しています。

大林

ちょうど今日はリシツキー『声のために』の現物があります。これ読もうとしたんですけど、よく考えたらロシア語なので読めなくて……(笑)ここまでデザインされていると、翻訳もできませんよね。

中村

同時期にロシアにはロトチェンコがいます。社会主義国家たるソヴィエトが成立する時期ですから、民衆を鼓舞するようなデザインになっていくわけです。このころになると、当時としては先端技術だった写真が、テクストと並列にあつかわれるようになります。同じころバウハウスでもこうした写真と活字の融合は研究されています。デザイナーもまた抽象や構成という文脈のなかでグラフィックデザインを模索していました。

Aleksander Rodchenko (1924)

Aleksander Rodchenko (1924)

Herbert Bayer (1926)

Herbert Bayer (1926)

Jan Tschichold elementare typographie (1925)

Jan Tschichold elementare typographie (1925)

大林

こうして表現だけ見ると、この時代はロシアの方がアメリカより知的ですよね。まだヨーロッパが先行していた時代というか。

中村

そうですね。この時代の主要人物は特にロシアとドイツ語圏において顕著です。

そんな渦中の1925年、ヤン・チヒョルトは『エレメンターレ・タイポグラフィ※8』として、近代のタイポグラフィを定義するわけです。かいつまめば非対称、構成的な画面というのがキーワードとなるでしょう。それまでの本のつくりは左右対称であり、紙面のうえにテクストのブロックが明瞭に存在するものです。非対称であるというのが近代のタイポグラフィでありグラフィックデザインだという見方もできるかもしれません。つまり、シンメトリーではないもの。それから片流れ組みというのも大きな特徴です。どういうことかというと、長文よりも短いテクストが主役になってきたとともいえます。チャットでメッセージを送信するときなどは、短文のやりとりが中心となりますが、そうした場合、改行を入れた方が読み手のスピードがあがる経験はみなさんあるでしょう。しかし、文庫本などがそうであるように、長い文章は箱組みじゃないとどうもゆっくり、落ち着いて読めない。この時代に片流れ組みができたというのは、短くて印象的なテクストが増えてきたということでもあるでしょう。同じ理由から、サンセリフ体がその中心となってゆきます。目の印象に強くのこる活字書体。

left: Max Bill (1951) right: Jantschichold (1937)

left: Max Bill (1951) right: Jantschichold (1937)

それから国際性。冒頭にもお話したように、土着性・地域性に由来する装飾を排除することで、ある種、無国籍化してゆきます。20世紀それ自体が国際化の時代でもあり、そうした時代意識ともリンクしています。こちらはニュータイポグラフィを代表するふたりの人物によるポスターです。非対称性、構成的、片流れ組み、サンセリフ体というところが、ここでも象徴的に扱われてます。

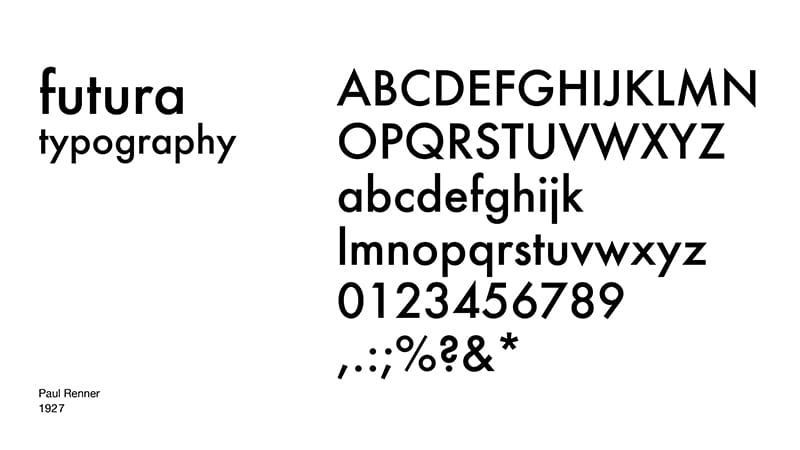

Paul Renner (1927)

Paul Renner (1927)

Max Miedinger (1957)

Max Miedinger (1957)

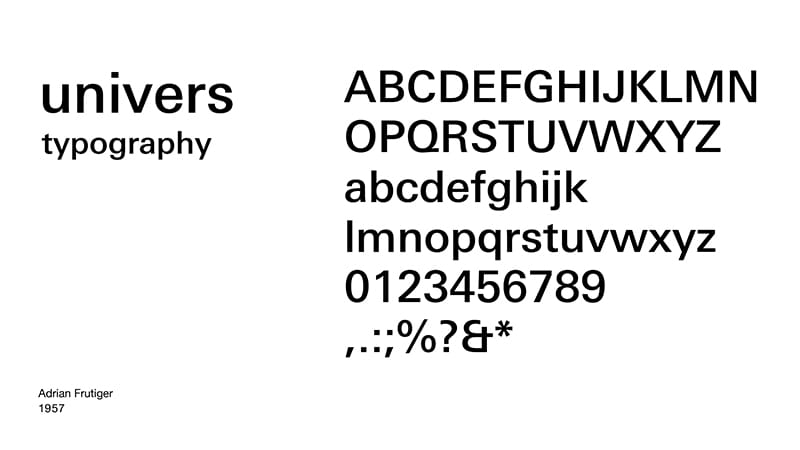

Adrian Frutiger (1957)

Adrian Frutiger (1957)

活字書体としても1927年にフーツラが、1957年にはヘルヴェチカやユニヴァースがリリースされます。ブロックマンによる『ノイエ・グラフィーク※9』も同じ年の出版です。1920年代ごろに混沌としていた要素が戦後スイスで洗練され、ひとつのかたとなってゆくのがみえます。こうした様式を支える思想であり、造形基盤のひとつがグリッドシステムです。そうしてみれば、分割線もみえてきますよね?文字やオブジェクトがその枠でおさまっている。グリッドシステムはかたち未然のかたであったともいえます。

近代タイポグラフィの展開と模索非対称・構成的な画面 片流れ組み サンセリフ体の使用 国際性 抽象性 テクストと写真

グリッドシステムの作例と実例

中村

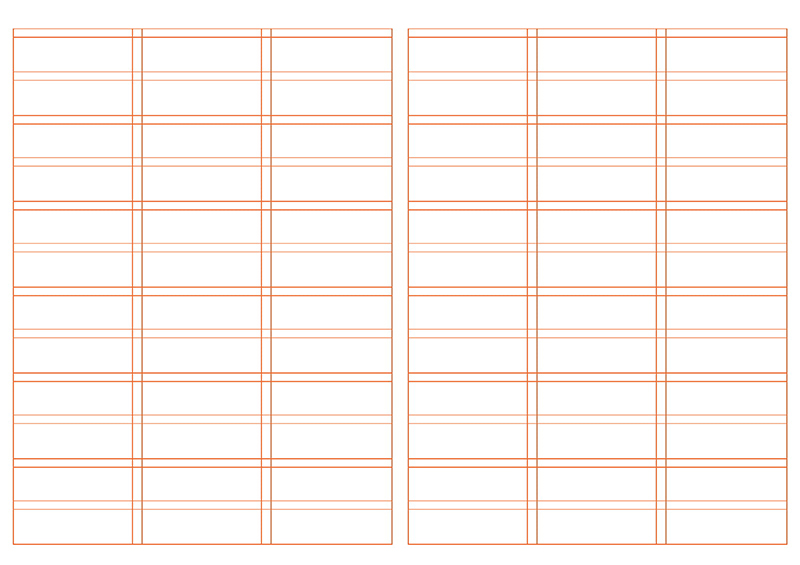

さて、この『グリッドシステム』の面白いところは、この本自体がひとつの作例になっているというところです。

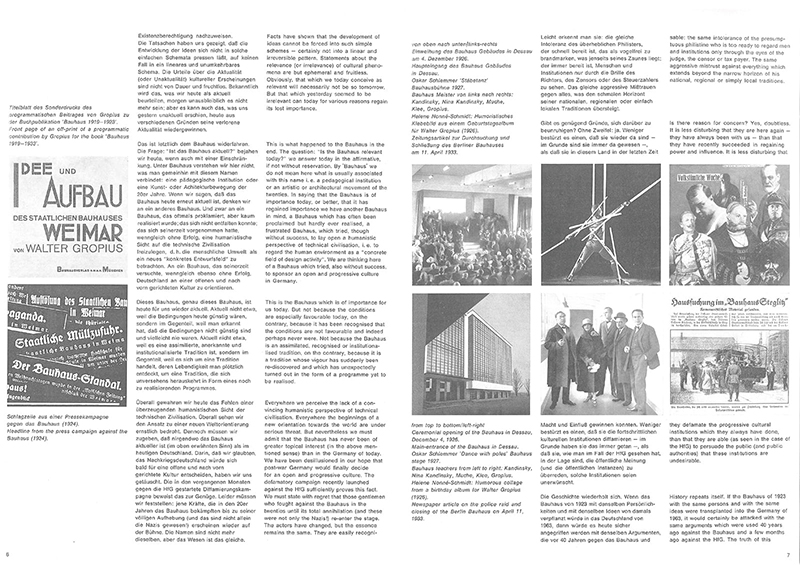

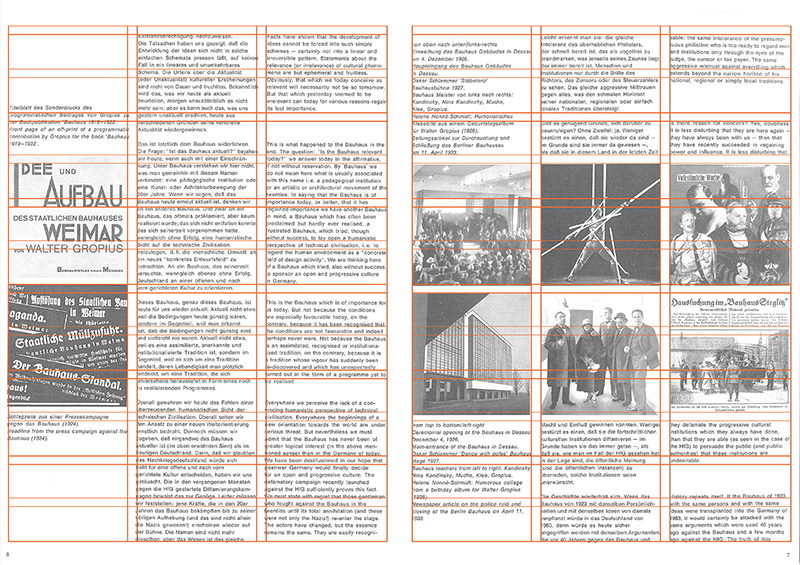

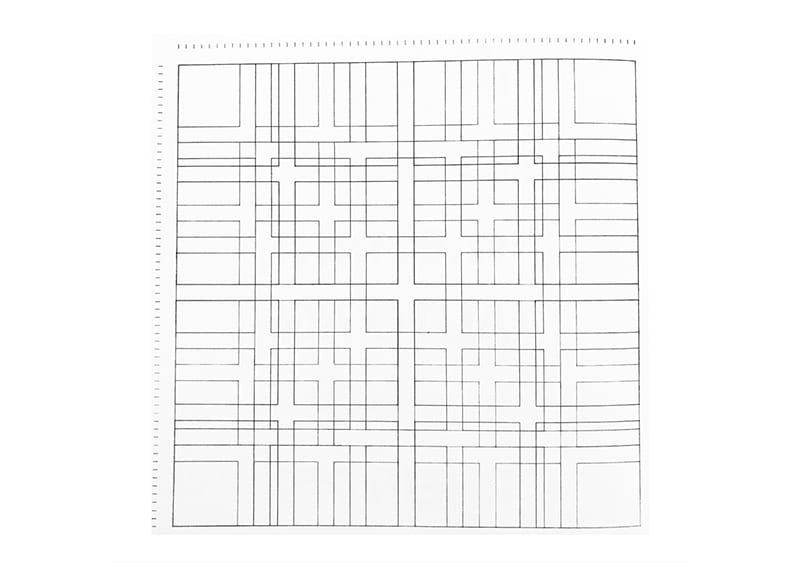

表紙にある朱色の線——英語・ドイツ語版は朱地に白線になります——これが、まさにこの本のグリッドシステムになっています。縦に4分割、水平方向に8分割という設計です。これをつかえば、一段組はもちろん、二段組、四段組もできる……と作例を交えながら、本文で解説されています。テクストも図版も余白も。同じグリッドのなか規格化され、等価として配列されています。スイススタイル・タイポグラフィの特徴として、大胆な余白づかいが印象的ですが、グリッドがあるから思い切りの良いスペースの扱いができるのかもしれません。

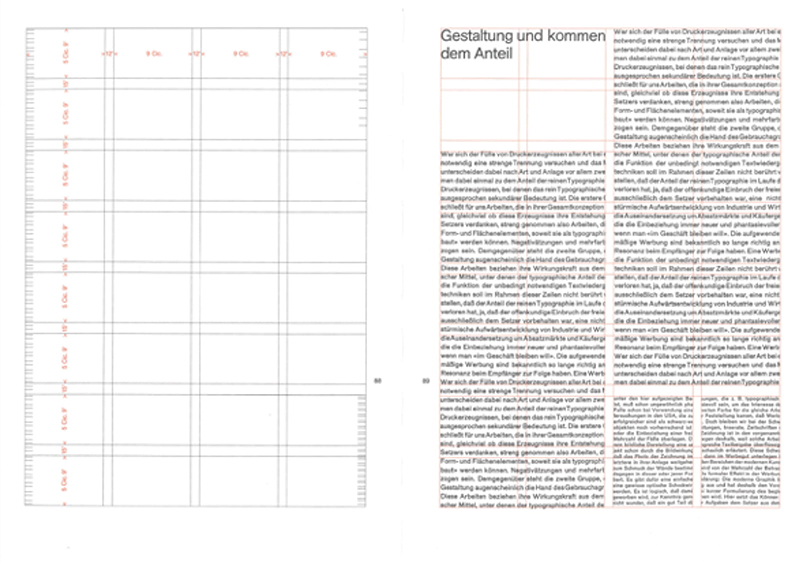

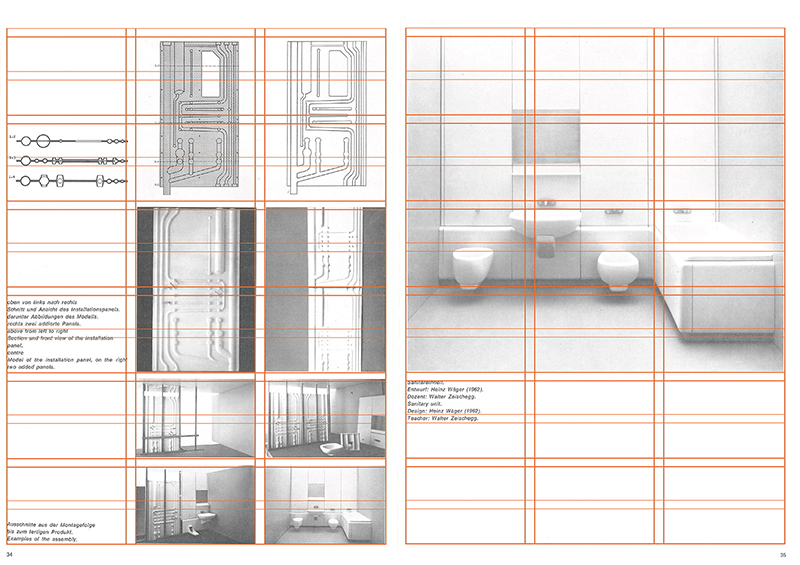

こちらは同時代、1963年に発刊されたウルム造形大学の紀要です。これを例にグリッドシステムがどんなものか見てゆきましょう。教育機関の紀要でありながら、雑誌のようにページごとにレイアウトが変化しています。一見すれば全然違うものですが、よくみれば何かしら整合性があるようにもみえる……というよりも、整合性があるから今回、資料として持ってきているのですが(笑)この書物で扱われるテクストなり、図版なり、余白はいずれもグリッドシステムのうえで等価的に展開されています。

さて、このページをみながらグリッドシステムを導き出してみます。先ほどのブロックマンの例では垂直に4分割、水平に8分割となっていましたが、ここでは垂直に3分割、水平に6分割となっています。さらに細かくいえば、垂直方向には6分割、水平方向には12分割とさらに倍に分割をしているはず。ページごとに異なるつくりですが、こうしてみればグリッドに忠実につくられていることがわかります。

では、こうした垂直・水平方向の分割においてなにを基準にすればいいのか? それが規格化された文字である活字です。まさにタイポグラフィに内包される規格基準をもって、画面を制御してゆきます。12ポイントの倍が24ポイント、12ポイントの半分は6ポイント……というように活字は数値により明快に管理することができます。たとえば12ポイントのサイズで「中村 将大」と組むとする。すると、あいだにある余白、全角スペースもまた12ポイントになります。これは文字と余白が同じ基準のもと等価に扱うことが可能ということになります。

ここまでの話でピンときた方もいらっしゃるかもしれません。Adobe InDesignで最初に設定しているのは、実はこれです。InDesignは初見殺しというか、最初にこうした入力を求められるので、それがなにを意図しているのかわかりづらいという方もいらっしゃるかもしれません。これが活字サイズで画面をいかに分割するか? ということを尋ねているといえます。

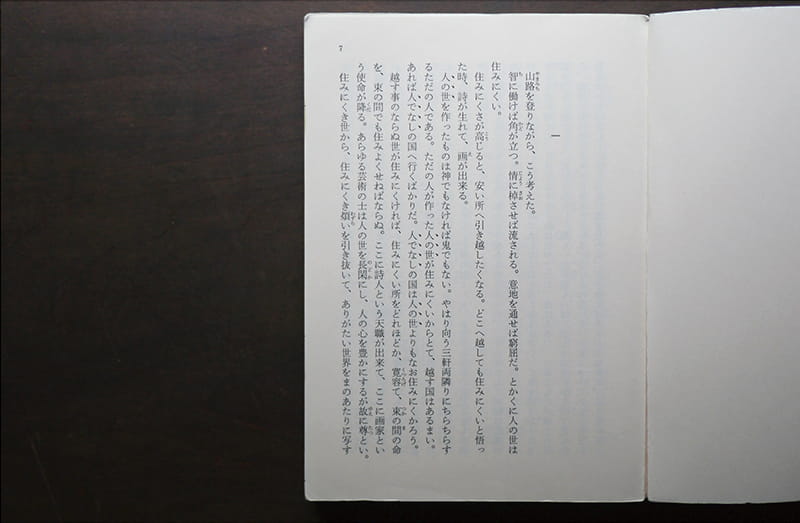

夏目漱石 草枕

夏目漱石 草枕

夏目漱石 草枕

夏目漱石 草枕

文庫本をみてみるとわかりやすいかもしれません。赤く印をつけたところは余白。ここも実は活字サイズや行のサイズで割ることができます。もちろん印刷・製本工程などで誤差はでてきますから、ここは概念として理解してください。活字サイズと行を基準として画面を分割すること。まずはそれを頭に入れておいてください。

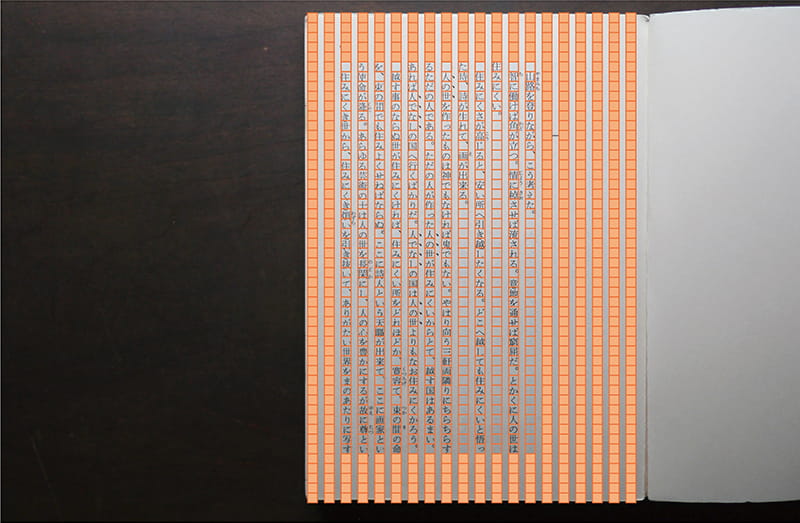

そのとき基準となる活字と行のサイズというのは、基本的には本文の設定でおこないます。作例をみてみましょう。縦位置A4サイズの見開き——つまりA3横位置——の画面に、横組みで設定するとします。実際はこの基準となる本文の設定をいかにするか、そこがもっとも心を砕くところなのですが、ここではひとまず基準となる活字サイズが決まっているということにします。

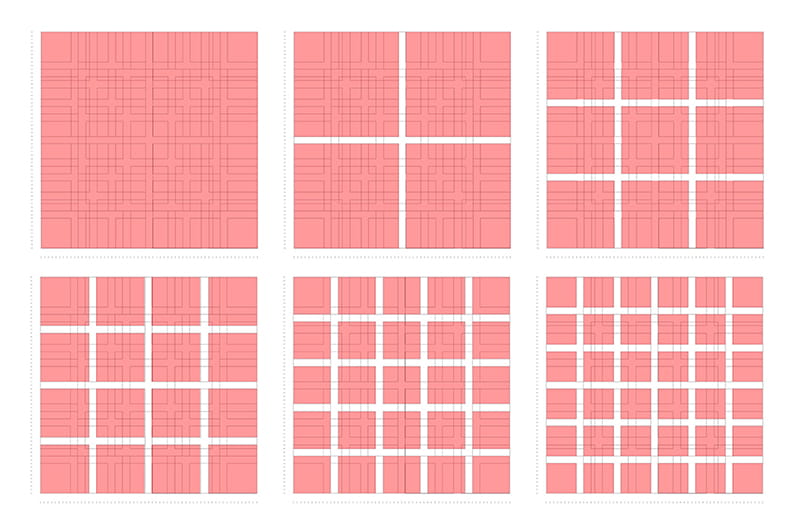

この作例では本文サイズを12Q(3mm) / 行送りを21H(5.25mm)とします。ひとまずは画面の水平方向を3mmピッチで分割します。それから画面の垂直方向を5.25mm刻みで割ってゆく。初期段階ではこうして専用の方眼紙ができるような状態にします。ちなみに縦組みであればこの水平垂直の関係は反転しています。この時点ではまだグリッドシステムとはいえず、活字サイズで画面を分割しているにすぎません。これをふまえ目的にあわせた設計とし、それにともない必要な分割線をあたえることで、グリッドシステムが成立してゆきます。

さきほどの『ulm』紀要は垂直3分割と水平6分割となっていたわけですが、この作例では垂直12分割、水平13分割としてみました。その理由は後述します。さてこの設計基準にもとづき、さまざまな構成を試みてみましょう。本文一段組、本文二段組を混在させてみました。いかがでしょうか。ことなる性質のものが混在していますが、違和感はないかと想像します。くわえて三段組も混ぜることができる。ちょうど一段組の余白にこの三段組のコラムは入れられますね。こう並べてみると本文とキャプションみたいな展開ができそうです。

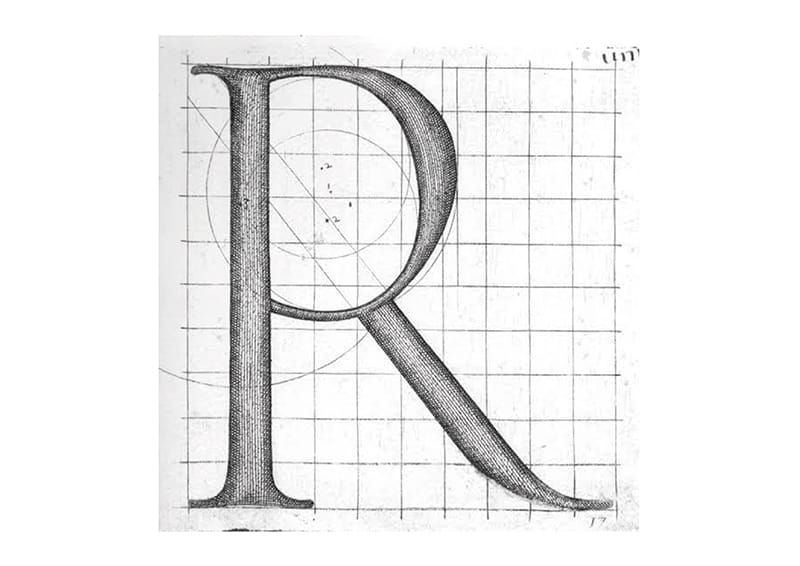

Luca Orfei (1589)

Luca Orfei (1589)

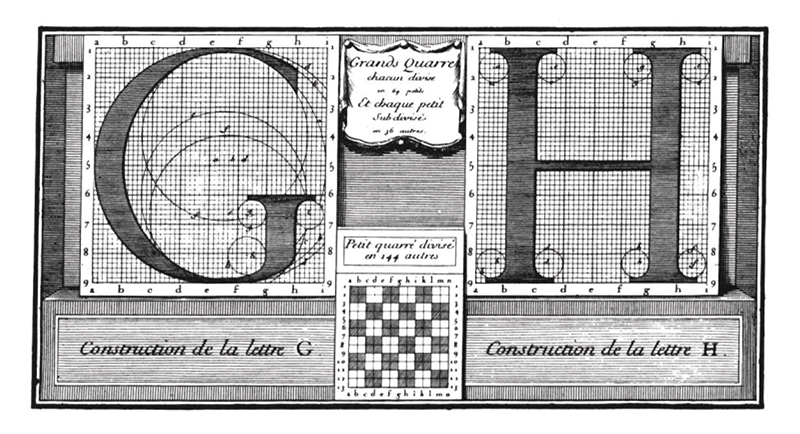

Romains du Roi (1693)

Romains du Roi (1693)

テクストばかりでなく、図版も扱ってみましょう。この作例は一見すると構成的に流れる画面にみえますが、実際はグリッドにあわせて置いているだけのつくりです。もちろんこちらの作例のように整然と配置された、いかにもグリッドがある、というような構成も問題なくできます。作例はテクストと図版を素材としていますが、ここでは余白もまた同じ規格をもつものとして同条件下で扱われます。

これをみて作例が垂直12分割となっている理由、なんとなく勘づかれている方もいらっしゃるかもしれません。12というのは、2の倍数、3の倍数の公約数です。ブロックマン『グリッドシステム』の作例は垂直4分割、『ulm』紀要は垂直3分割ですから、12分割であれば、この両方のグリッドで展開できる画面構成に対応することができます。ちょっと音楽の拍子の話みたいですね。いっけんすると、より細かく分割することになりますが、結果として効率はあがるでしょうし、よりフレキシブルに展開ができるものと想像します。

画面を活字と行のサイズで割り、それを任意に分割する。グリッドそれ自体を導く作業は、そんなに困難なものではありません。しかし、いかなる設計とするか? その点は習熟がもとめられます。はやい話、グリッドシステムの設計以前に、どれだけ明確な目的があるか、それから構成のアイデアがあるか、そこにおけるグリッドシステムの役割を自覚しているか、まずはそうしたところが重要です。

ちなみに、ルネサンス期のルカ・オルフェイはローマ碑文にグリッドをひいて理解しようとしたり、1600年代、フランスにおける王のローマン体は、グリッドにもとづきその設計基準がしめされました。20世紀になりスイススタイル・タイポグラフィの人物が急にこうしたグリッドシステムを思いついたというよりも、こうした数学的解釈と構造化は、むしろ西洋の文明、造形文化のなかでは脈々と継承されているものと捉えたほうがいいかもしれません。西洋音楽もまたそうですよね。なにより、活字そのものが、その特性からおのずとグリッドを形成してしまう。

グリッド/数学的思考法/システム

大林

では続いて、より詳しくグリッドそのものについてみていきます。今回あらためてグリッドの起源を色々と調べたんですが、これまでの話でもあったように、印刷術が出てくることが多い。活版印刷と組版がでてきた時点で誕生したという説が強く、ほかには日本だと田んぼの「田」の字ができた瞬間という話もあったり……まあ諸説あるわけですが、ここでは印刷術ともうひとつ現代アートを起源とする説を紹介していきます。

印刷術は活字を置いていくので、欧文であればそれが自然と横に伸びていきます。そして行としては、縦に積み重ねられていくという、縦横の力学がある。これが絶対の公理で、それが無限に形成されていく宇宙だと。こんな言われ方がされることもあって、タイポグラフィを考えることは自ずとグリッドを考えることになっていきます。紙面はサイズが決まっているので、グリッドを微分的に割って導きだしていくと、一応限界があるわけです。もうひとつのみかたとして、文字を積み上げるように導きだしていく方法がある。これは微分に対して積分という感覚で、この両方の視点でつくっていくものがグリッドだといえます。

グリッド起源説(印刷術)グリッドは印刷の発明と同時に誕生した 活字は垂直+水平=直角という絶対の公理によって無限に形成される宇宙 タイポグラフィを考えることは、おのずとグリッドを考えることになる グリッドシステムは、本という紙のサイズとその比例と、タイポグラフィという活字の書体サイズとその比例から割り出される

これが印刷術からみるグリッド起源説です。この辺は鈴木一誌さんの『ページと力※10』とか、戸田ツトムさんとの対談『デザインの種※11』という本に詳しく、人文的に書かれています。そこでは「グリッドはレイアウトに属したもので、見えたり見えなかったりする」とある。この「見えたり見えなかったりする」というのは「あるけどない、ないけどある」といった、かなり東洋的な感覚ではないかと思います。

グリッド起源説(現代アート)グリッドは美術におけるモダニティの標識のひとつ 20世紀の美術の至るところに、グリッドの形態は姿を現しているが、19世紀に目を向けると、それは全くどこにも存在していない グリッドは空間の分節や差異のシステムを解消し、空間を実体のない量的単位に還元する 反復的な性格があるが、発展的な契機はなく、ひとたび発見されてしまうと、容易に変化しない 強固な規範として、反物語的・反歴史的なモデルとして機能する

もうひとつの起源は、現代アートの文脈にありました。グリッドをモダニティの指標とする話です。20世紀には至るところにグリッドができていた。19世紀に目を向けるとそれがどこにも存在していないという言い方を、著名な美術批評家であるロザリンド・クラウスがしています。「空間の分節や差異のシステムを解消し、空間を実態のない量的単位に還元する」という話ですが、この感覚わかりますかね?普段ものを見るときには、空間から分節して認識していると思うんです。でもグリッドを敷くと空間を等価にすることができる。つまり、システマティックなものさしを使って、人間の癖みたいなものを解消するといったことです。「反復的な性格があるが発展的な契機はなく、ひとたび発見されてしまうと容易に変化しない。強固な規範として反物語的、反歴史的なモデルとして機能する」と。これをふまえるとグリッドとは、モダニズムを体現したものともいえます。

ロザリンド・クラウスはとても興味深いことを指摘していますが、難しいのでゆっくり紹介しますね。「視覚それ自体という純粋に主観的な現象について、その客観的な条件、あるいはその可能性の論理的な根拠を純粋に抽象的なレベルにおいて発見しようとする試み」。ここで言われている「現象」とは、いわゆる社会現象みたいな意味ではなく、哲学的な現象学の「現象」だと想像します。つまり、頭で思い浮かべる「イメージ」と解釈していいと思います。ついつい主観的になるものを客観的するため抽象化する、と言うと単純化しすぎかもしれませんが、こうしたときに用いられるのが数学です。

Karl Gelstner Designing Programmes (1964)

Karl Gelstner Designing Programmes (1964)

Karl Gelstner Designing Programmes (1964)

Karl Gelstner Designing Programmes (1964)

これは最近再販されたカール・ゲルストナー『デザイニング・プログラム※12』です。ゲルストナーがこれを書いたのは1964年。ブロックマンやルーダーと同時代になります。『グリッドシステム』と違って、こちらはプログラムとしてデザインされたグリッドシステムなんですが、いずれも数学的とは言えます。『デザイニング・プログラム』では、いくつかのグリッドを重ね合わせた複合グリッドが紹介されています。

鈴木一誌さんがおっしゃっていたのは、デザイナーによりそれぞれのマジックナンバーがあるということです。さきほど中村さんは「12分割」を紹介していましたが、ゲルストナーは54とか58。鈴木さんは23や78と言っている。こういう風にそれぞれのマジックナンバーを発見するのがグリッドの楽しみと言えるかもしれません。こうして「○分割」のように数字が出てくることもあって、グリッドシステムでは「数学的思考法」というのが重要になってきます。

中村

いかに割るか? と。みな、それを試行錯誤するようになってゆく。

大林

そうですね。まず割る、というのがあって。では、掛けるはどうするかというと。ルネサンス期に文字を数学的に分割したという話がありましたが、さらに遡りギリシア時代をみてみると、そこでは「3」が完全数と考えられていました。アリストテレスの3部構成という話があります。序盤、中盤、終盤というもの。ほかにも三段論法というものもありますし、学問の体系も理論(テオリア)、実践(プラクシス)、制作(ポイエーシス)とされていたり、空間も三分割して考える習慣があったりとか。なにかにつけ、3という数字が出てくる。

数学的思考法ギリシアでは「3」という数字が完全数と考えられていた アリストテレスの三部構成(始・中・終) 学問体系:理論(テオリア)・実践(プラクシス)・制作(ポイエーシス) 空間の三分法(中心・左・右) 音楽の音程に使われる比率 3✕3✕3(数の表現のためのシステム) グーテンベルクが印刷術を発見したとき、2:3がもっとも使い道のある比例で、3は印刷物のプロポーションの基本数字であったと書かれている ルネサンスの建築家は音楽の和声理論を学び、画家は黄金率をコンポジションの骨組みにした

グーテンベルクが印刷術を発明した14、15世紀になっても、3という数字は生きています。たとえば、2:3の比率で文字を組んだりと、プロポーションの基準として3を設定したりしている。数学であればセオリーとして、他のジャンルでの応用展開ができるので、たとえばルネサンスの建築家は音楽の和製理論を学んだりとか、画家が黄金比に基づくコンポジションを骨組みにしながら制作したりした歴史があります。

数学については、マックス・ビルも詳しく触れています。ちなみにこれは現在、神田の竹尾で開催中の『構成的ポスターの研究※13』展示カタログに収録されている論考から引用します。「数学の問題が神秘的であること、空間というものが説明できないものであることは……」このあとずっと詩的な文章が続き、それから「……すべて人間の日常生活となんら関わりももたないように見えるが、しかし非常に大きな意味を持っているものだ。われわれが問題にしているこれらの力は、人間の秩序の中なかに含まれている力である」と言っています。

『グリッドシステム』が刊行されるずっと前、1949年の文章ですが、グリッドシステムそれ自体は活用されてていた時代です。マックス・ビルがバウハウスを経て、アフターバウハウスというか、ニューバウハウス、ウルム造形大学を準備している時期にあたります。

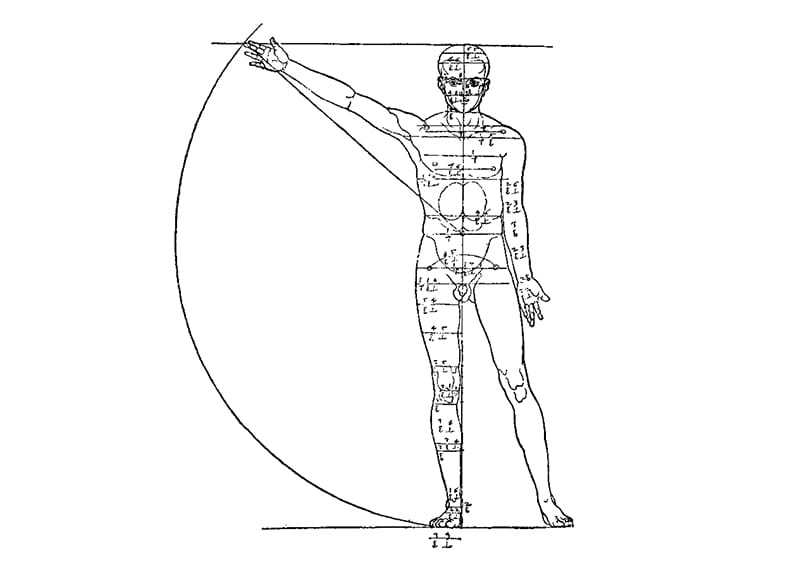

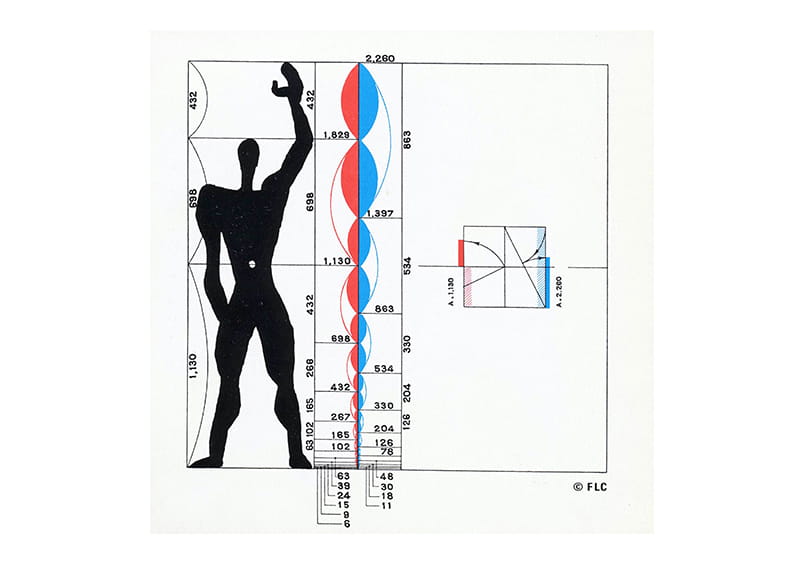

それから人間自体をグリッドから考えるという発想も、16世紀ぐらいに出てきます。最初はデューラーで、それから近代になって建築に応用したのがコルビジェです。コルビジェ「モデュロール」は1948年なので、マックス・ビルとも時代が重なっています。モデュロールは人体の比率を計算して、そこにある黄金比や白銀比を導きだすもの。そもそも黄金比や白銀比がなぜ美しいかというと、それは人間の身体の比率だからだ、というのがコルビジェの発見です。ですから、要するに、美しさとは自分を美しいと思うことだというのが、ここでわかってしまったんです(笑)

Albrecht Dürer 人体均衡論 (1528)

Albrecht Dürer 人体均衡論 (1528)

Le Corbusier Modulor (1948)

Le Corbusier Modulor (1948)

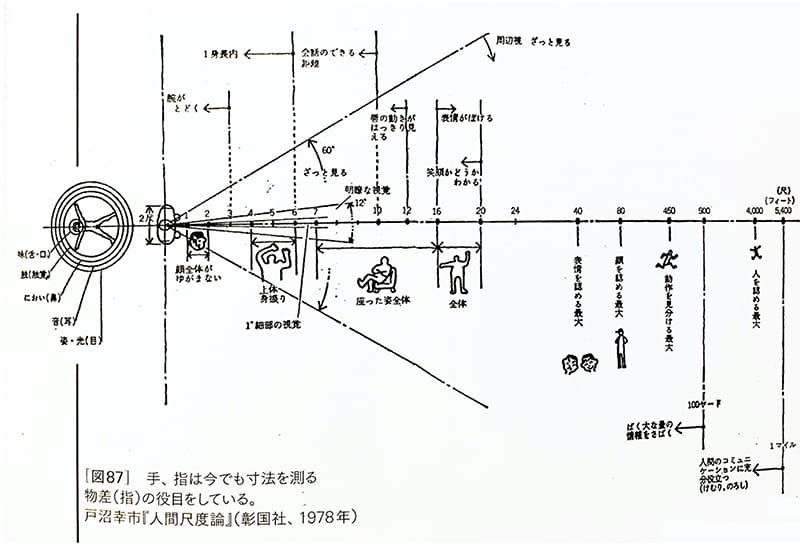

ふたたび鈴木一誌さんの話に戻りますが、手が自由になると空間ができますよね。そうすると他者に触れられるようになるので、社会的にその分の距離をとることになって、そこで距離感という身体感覚ができて、初めて他者が生まれました。他者は人間だから自分の似姿で、鏡像関係で、そこからグリッドが始まるというようなことを言っています。これは対談の後半でテンションが高まってるせいか、ちょっと詩的なんですが。

腕が届くという距離感、身長の範囲内の距離感、会話ができる距離感といった具合に、人体のさらに外側を物差しにした『人間尺度論※14』というのが、1978年に出版されています。距離感というのは社会科学っぽいかもしれませんが、こうして人体から割り出した数学で、これまでいろんな人が考えてきたということです。

戸沼幸市 人間尺度論 (1978)

戸沼幸市 人間尺度論 (1978)

マックス・ビルの話に戻すと、数学は正確なものなので、正確であればあるほど「また基本観念が統一的であればあるほど、ますます思考は数学的思考法に接近し、われわれはますます原構造に迫ることとなり、芸術はますます普遍的なものになるだろう」と言っています。この原構造というのは「ものの基本的秩序」という補足があります。これは『The Mathematical Approach in Contemporary Art※15』というタイトルの文章ですが、マックス・ビルは当時、舞台美術や抽象芸術などと同時にプロダクトデザインもやるような守備範囲の幅広い人だったので、こうしたところにたどり着いたのかもしれません。

ミースもまた「我々は明確さと正確さによって思考したい。最高の単純さは最高の深淵の証拠であるに違いない」と言います。なんだか、すごい頭のいい人がめちゃくちゃ自信持ってる感じというか(笑)この思考のスピード感はモダニズムならではと言えそうです。ミースについて研究所を書かれている田中純さんも「ミースの建築は正しく見られることを要求する」と言ってたりします。この正しさというのは数学的正しさ、グリッド的正しさと言えるでしょう。さらに「正しく見ることとは知性によって見るということに他ならない」とも書かれていました。

Mies van der Rohe S.R. Crown Hall (1954)

Mies van der Rohe S.R. Crown Hall (1954)

さて、これが実際のミースの建築。今気づいたんですが、建築は建材の質から考えても、グリッドになっていきますよね(笑)

中村

構造物として必然的にそうなっていきますよね。特にミースの場合は柱・梁はもちろん、石やタイルピッチでさえも同じ規格でそろっていくような正確さがある。

大林

このあたりで、グリッドシステムの哲学が見えてきた気がしました。要するに、こういう事物と言いますか、作ったものが、知性と対応している、合致していることを大切にしてるんじゃないかということです。「真・善・美」とありますが、この「真」、つまり真理を目指せば「善」も「美」もついてくる。そんな哲学なんじゃないかと。ブロックマンはそこまでバキバキのモダニストというか、左翼的な人ではなかったと思いますが、こういったニュアンスは感じずにはいられないなと思いました。

このあたりの話は、13世紀の神学者トマス・アクィナスが唱えた「真理対応説」に似ています。トマス・アクィナスは神学と哲学を初めて結びつけたわけですが、当時はまだプロテスタントがなく、カトリックしかない時代です。そこにアリストテレスという異教徒中の異教徒みたいな人の考えに、神学の哲学的な裏付けを求めました。事物が神学の世界観で、知性がアリストテレスの哲学。つまり、世界にある事物とわれわれが考えていることを結びつけたわけです。ミース・ファン・デル・ローエはトマス・アクィナスの「真実と事物の一致」というのをよく引用しています。これはハイデガーの『存在と時間※16』にも引用されています。ミースはドイツ人ですが、そこからアメリカに亡命する。いわばナチスの時代に振り回されてた人ですから、ハイデガーと同様の真理を見ようとしたのかもしれません。いずれにしても、この「事物と知性の合致」というアイデアが、グリッドシステムの根幹なんじゃないかと思ったわけです。

モダンデザインの宗教性と国際意識

大林

最後に紐解きたいのは、モダンデザインの宗教性と国際意識です。今回、いろいろ調べるなかで、ここが一番面白いところだと感じています。

まず大前提の話として、カトリックがあります。ローマ教皇を中心とする、古くからあるキリスト教です。伝統的で、保守的で、なおかつ権威的であり、中央集権的なもの。特に20世紀初頭においては、法による合理主義が強かったようです。この「法」というアイデアが重要なので覚えておいてください。

キリスト教は2000年の間にいろんな多神教を駆逐したわけですが、その発想として新しかったのは、説き伏せるというか、改宗させるというところです。それまでの多神教に対して「いろいろな神様がいるけど、メタなこの人を信仰すればいいんだよ」と説き伏せたわけです。そのためにはフィクションも必要になるんですけど、それを言葉だけじゃなく芸術でも表現したのがカトリックの特徴です。そして信仰と行為を重んじて、教皇制で神父と司祭がいるという形式。

カトリックローマ教皇を中心とするキリスト教の教派 保守的・伝統的・権威的・中央集権的 とくに20世紀初頭は法的合理主義 芸術によって表現(宗教絵画) 教皇制、信仰行為、神父・司祭

それに対してプロテスタントは、16世紀にルターの宗教革命でカトリック教会から分離したわけです。福音主義を起源とするキリスト教ですね。

プロテスタント16世紀のマルティン・ルターによる宗教革命によってカトリック教会から分離した福音主義を理念とするキリスト教諸教派 個人主義的・多様的 とくに20世紀初頭は経済的合理主義 テキストによって伝達(聖書主義) 教派ごとの教会制、信仰中心、牧師・教師

プロテスタントは「いろんな人がいるし、みんなそれぞれあるよね」と、現代に通じる多様な価値観なので、教皇のトップダウンのカトリックとはかなり体制が違います。そして、20世紀の初頭にプロテスタントは、経済的な合理主義として有効だと思われていました。あとは、なんせ宗教革命なのでハードコアなんですよ。宗教画を描いたりしていたカトリックに対して「チャラチャラやってんじゃねえよ」と思ってたかどうかはわからないですけど(笑)プロテスタントは文章をストイックに読む、聖書を中心に据えたハードコアとも言える。教派ごとに教会があって、信仰と行為じゃなくて、ただ信仰すればいいっていう話ですね。だから、神父ではなく牧師、司祭ではなく教師となります。なぜこんな話をしているかというと、カトリックとプロテスタントでモダンデザインをみるのが一番分かりやすいと思うからなんです。

19世紀の終わりから20世紀にかけては、プロテスタントが強い時代でした。1907年にマックス・ウェーバーの『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神※17』が発行されますが、そのあたりが最後のピークだったんじゃないかと思います。多様性に息苦しさを覚えはじめた時代で、世相としてはわりと今に近い気がします。そんなプロテスタント的な個人主義に対して、ものすごい反発がありました。

こんな時代背景から考えると、モダンデザインの人たちは、デザインとしてちゃんときれいにつくりたいという意志があったと思うので、「みんなそれぞれでいいじゃん、みんなでデザインしようよ」という風潮にイラついていたんじゃないかと(笑)それまでのデザインの動向をみると、アーツ・アンド・クラフツ運動や、建築における田園都市運動など、要するに産業革命に対する反発が多いんです。産業革命後、みんながモダンになって行くなかで、もう一度自然回帰というか、まさにプロテスタント的な多様性が広まっていったわけです。ちょっと前の西海岸のヒップスターなんかのノリに近い。20世紀初頭になると、それに反発が起きます。たとえば、構成主義やロシア・アヴァンギャルド。こうした動きは、プロテスタントや自然回帰に対するモダニストからのカウンターでした。

興味深いのは、当時のモダンデザイン関係者にはカトリック信者が多いことです。カトリックは法的な合理主義ですが、モダンデザインそれ自体はプロテスタント的な様相を呈していた。結局グラフィックデザインと言いつつも、どんどんタイポグラフィックになっていったのがモダンデザインであり、その到達点がスイススタイル・タイポグラフィです。つまり、カトリック信者の多くが、プロテスタント的な振る舞いをしていたというわけです。

それから、当時の国際意識の移り変わりも無視できません。今のわれわれの国際意識とはかなり違いそうなので、簡単に整理してきました。

インターナショナリズム国際的な連帯・団結を強めようとする社会主義的な政治思想 19世紀終盤に出てきた、マルクス主義的な労働者階級の統一を目指した

コスモポリタニズム人種や言語を乗り越えた世界平和のための国家統合 近年では1947年にスイスで採択された世界連邦運動が知られている

グローバリズム自由貿易による無規制な新自由主義的資本主義 情報基盤の整備により世界を連関したひとつのシステムとして見るようになった

20世紀初めごろの国際意識は「インターナショナリズム」という意識なんです。国際的な連帯や団結を強めようという意識なのですが、あくまで社会的な政治思想なので、マルクス主義でもある。左翼的で、構造に下から上へ突き上げるという姿勢です。目的の革命に向けて、他の国の仲間にも声をかけるようなノリじゃないかと思います。

それに対して「コスモポリタニズム」は、もうちょっとゆるい。個人的に、小学校のときに教わった世界平和とか平等とかは、このイメージです。単純化すると「人種も言語も関係ないよね、全部同じ人間だし、兄弟でしょ」といった感じのジュネーブっぽいノリ。グローバリズム以前の発想であり、すこしオカルティックでもあるのですが、コスモポリタニズムの象徴的な動きとして、スイスで採択された世界連邦運動というものがあります。これが1947年。いわゆるモダンデザインの意識は、ここなんですよね。ロシア・アヴァンギャルドからバウハウスくらいまでの人たちは「インターナショナリズム」、そこから時代を追うごとに「コスモポリタニズム」になっていったんです。

「グローバリズム」は、もっと最近の話で、規制が緩和された状態をよしとして、新自由主義的な資本主義が格差を生むという認識がでてきて、情報基盤ができたことにより、世界をシステムとしてみるようになった。「グローバリズム」は今回ひとまず置いておいて、ここまでを要約すると、「インターナショナリズム」はかなり左翼的で、「コスモポリタニズム」はかつて尖っていた人が丸くなったような印象じゃないかと。昔は地元で悪いことしてたけど、時が経って、今は子供育てていい人になった(笑)そんなイメージが「コスモポリタニズム」で、これがモダンデザインの軌道を表しているように思えます。

バウハウスの学長であり建築家のヴァルター・グロピウスが、1925年に『インターナショナルスタイル』という本を出版しました。日本語訳は『国際建築※18』で、ここから引用します。

われわれを特徴付けるような、統一的世界像を発展させようとする意志は、精神的価値を個々人の制約から解放し、それを客観的な価値へと高めようとする願望を前提とするものである。そうすればおのずと造形上の外面的な統一がえられ、文化が形成されることになる。

まさにインターナショナリズム的で、かなり強い言葉じゃないでしょうか。普遍的になるという話をしていましたけど、この普遍性というのが、カトリックそのものなんです。カトリックの目的は普遍的であることです。普遍性を目的にすると、なにかしらの形で他人を抑圧していかないといけなくなる。そこでさきほど触れた法的合理主義が働きやすくなる。「法」を道具として使ってしまうわけです。もちろんこれはまったく悪い意味ではありません。

つまり、グリッドシステムもひとつの「法」だと思うんです。グリッドシステムがあれば、モダニストのもつ美意識を反映した造形をいろんな人が作ることができて、社会がよくなるという意識。それは根源的にはとても過激なものであり、いろんな人がいろんな考え方を持ってていいという傾向に対して異を唱える姿勢とも言えます。それがさらに洗練され、新保守主義的になったのが、20世紀の中盤ごろモダンデザインで、その結晶のひとつがグリッドシステムなのではないでしょうか。

結論として言いたいのは、モダンデザインというのは、カトリック的な様相のなかに、プロテスタント的で左翼的な様相を包み込んでいる構造だということです。カトリックをグラフィックデザイン、プロテスタントをタイポグラフィとも言いかえることもできて、これがモダンデザインの基本構造じゃないかと思うんです。すこし考えたら分かりそうなことなんですが、僕は今回まで気づけなかったので、今日この場をお借りして話してみました。

20世紀初頭から長く続いたモダンデザインにおけるグラフィックデザインが、実は植字工の技術を包摂しているのが、グラフィックデザインとタイポグラフィの関係だと言えます。グラフィックデザインを秩序立てているものは、昔からある植字工の技術という構造です。

ちなみに個人的には、僕はモダニストタイプというか「みんなそれぞれいいじゃん」みたいなことをあんまり思えないんです。だから、若い頃は20世紀初頭のロシアあたりの過激なスタイルがパンクバンドみたいで好きだったのですが、最近ようやくスイスタイポグラフィの大人っぽさを楽しめるようになってきました。今回この講座が決まったとき、実はブロックマンや次回のエミール・ルーダーの人としての綻びと言いますか、実は女癖悪いとか、そういうおもしろい話が出てくるかと思っていたのですが、実に真面目で詩的な人たちで、結局ちゃんと付き合える人はこういう人だよね、と思いました(笑)

中村

結局、グラフィックデザインとタイポグラフィは表裏一体、不可分なものですよね。タイポグラフィの技術ありきで、こうしたグリッドシステムが成立するということは、とても重要なところです。『グリッドシステム —— グラフィックデザインのために』というタイトルが象徴しているように、グラフィックデザインの基礎をタイポグラフィの視点と構造で組み立てている。ですから、次回のルーダー『タイポグラフィ』の講座もきてください、というまとめかたはいやらしすぎますが(笑)

大林

今回のブロックマンはスイスのなかでも、チューリッヒの人です。チューリッヒは商業都市であり、工業的で芸術的な街。一方でバーゼルの方は、もっと工芸的というか人文的で神学者も多く、出版も盛んな場所です。今回のチューリッヒと次回のバーゼルでは、そのあたりが違うかなと。

中村

スイススタイル・タイポグラフィとひとえに言っても、チューリッヒ・スタイルとバーゼル・スタイルがあります。今回のブロックマンはチューリッヒ・スタイルの中心人物です。バーゼルになるとまた違うところがある。ひょっとすると、こちらはグラフィックデザインという呼称よりも、ビジュアルコミュニケーションという呼称の方がしっくりくるかもしれない。そのあたりを次回掘りさげていきます。

では、ここで質疑応答の時間を取りましょう。

質疑応答

参加者A

本日はありがとうございました。活用しやすいグリッドシステムを作るには熟練が必要だとおっしゃられてたんですけども、活用しやすさとかしづらさというのはどこからくるのかなと思っています。活用しづらいと思ったのは、自分の感覚でうまく当てはまらないなって感じたり、システムにのっとっていないんだろうか、システムがよくないのか、それとも自分の感覚がよくないのかなどと、迷ったりしないのかなと思いました。

中村

前提として。要は目的にあわせ分割の基準をどうつくるかということです。グリッドシステムと表裏一体、微分積分であればその一方として、ブックフォーマットというものがあります。その名の通り、本を作るための技術ではありますが、さまざま応用できるものです。

ヤン・チヒョルトによる、いわゆるチヒョルト分割なんかが典型ですが、画面のなかにいかにテクストブロックをおくか? その導きかたがあります。グリッドシステム以前に「どんな画面構成をするか」という目的と、そのときの不可侵領域たる余白を明快にしておくことが、コツになるのではないでしょうか?

参加者B

ありがとうございました。普段デザインの仕事はしていなくて、システムの仕事をしています。モダンデザインのところで、民族性を排除して、デザイナーの人間性を重視するというところがあって、色んな人間、多種多様な人とコミュニケーションをとるというところで、グリッドシステムというのが分かりやすいとか、意思の疎通を担っているというところの必要性というか、認知的な、哲学的な思想の話が興味深かったんですけど、心理学とか、人間の認知的なところからもグリッドシステムというのは導かれてきたのかなと思いました。それは今回の話とどういう風に結びつけて考えていくといいと思いますか。

大林

今ここではっきりした答えはないのですが、プロテスタントとカトリックの話は、要するに社会性だと思うんです。自分はこの信念で突き通す、と。その同一性により、その人が信頼されるということがある。それはグリッドシステム的な、法的な人格だと思うんです。その一方で、いろんな人に合わせていくみたいな処世術の、相手によって自分を変えていく人格もある。こちらが心理学とか、たとえばユーザーエクスペリエンスから考えるといった態度ではないかと思います。グリッドシステムは前者で、自分をしっかり持つみたいな精神なので、あまり関係ないかもしれません。見たり使ったりする人がどんな意識で行動するかってところから考えていくと、設計しながら主体性が消えていくわけですけど、グリッドシステムはグリッド自体に客観性を担って、主観的な美学を達成しようとする態度のように感じます。

認知科学が出てきたのが1950年頃で、この本はその後に出版されています。本文でも「明確に認知科学的に証明されている」といったことは言ってるんですが、そこまで詳しく文献を参照してるわけではありません。むしろその後に、ドナルド・ノーマンのような認知科学者がデザインを考えたことで、一般の人に受けたことがありました。デザインはデザイナーのものじゃなくて、利用者のものだというパラダイムですね。なので、グリッドシステムは人間の認知的なものというよりも、デザインの行為の側から考えられていると思います。

参考書籍

大林

最後に、『グリッドシステム』を読む上で参考になりそうな書籍をいくつか選んでみました。『遊びある真剣、真剣な遊び、私の人生』はブロックマンの自伝です。発売当時、まだ『グリッドシステム』が翻訳されてなくて、こちらが先に出版されたというのは驚きでした(笑)それから、講座でも紹介しました『構成的ポスターの研究』です。「マックス・ビルが○○で言っていた」みたいなことは、ネットで探してもなかなか出てこないのですが、ここにモダンデザイン関連の主要な論文がたくさん収められています。

『GRAPHIC DESIGN THEORY※19』は、デザイナーの思想的な話を全部集めた本で、論文だけじゃなく、書籍の序文や有名な章を所収していて、かなり使える本です。『近代デザインの美学※20』は、現在発刊されているモダンデザイン系の書籍では、一番まとまっていると思います。これ一冊でモダンデザインの基本は押さえられるかと。みすず書房から出ている真っ白な本です。『d/SIGN※21』は、2000年前半くらいに出ていた雑誌です。鈴木一誌さんと戸田ツトムさんが編集長で、「グリッド」特集というのがあって、ブロックマンを頑張って避けながらグリッドを語るというのが、なかなかおもしろかったです(笑)それから『新構成学※22』はデザインではなく、構成について書かれた本。構成っていうのはコンポジションとコンストラクションを合わせた日本語ですけど、それを学として展開してした人たちがいまして、その集大成みたいな本です。それから、今日すこし紹介した田中純さんによるミース・ファン・デル・ローエの本ですね。『平面・空間・身体※23』は建築系の本で、グリッドの話がいろいろありますが、モダンデザインの有名なポスターを白黒にして、グリッドを敷いて「これは空間的だ」「こっちは立体的だ」といった評価をしていておもしろいですが、今回の参考にはしませんでした。

※1 ヨゼフ・ミューラー=ブロックマン『グリッドシステムグラフィック―デザインのために』(2019)

※2 エミール・ルーダー『タイポグラフィ―タイポグラフィ的造形の手引き』(2019)

※3 ヨゼフ・ミューラー=ブロックマン『遊びある真剣、真剣な遊び、私の人生―解題:美学としてのグリッドシステム』(2018)

※4 Jan Tschichold “Die Neue Typographie” (1957)

※5 ヴィクター・パパネック『生きのびるためのデザイン』(1974)

※6 ヴィクター・パパネック『地球のためのデザイン―建築とデザインにおける生態学と倫理学』(1998)

※7 ウラジーミル・ウラジーミロヴィッチ・マヤコフスキー著、エル・リシツキー構成『声のために』(1923)

※8 Jan Tschichold “Elementare Typographie” (1925)

※9 Josef Müller-Brockmann “Neue Grafik” (1958)

※10 鈴木一誌『ページと力―手わざ、そしてデジタル・デザイン』(2002)

※11 戸田ツトム、鈴木一誌『デザインの種: いろは47篇からなる対話』(2015)

※12 カール・ゲルストナー『デザイニング・プログラム』(1964)

※13 多摩美術大学ポスター共同研究会『構成的ポスターの研究』(2011)

※15 Max Bill “The Mathematical Approach in Contemporary Art” (1949)

※17 マックス・ウェーバー『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』(1907)

※19 ヘレン・アームストロング『Graphic Design Theory — グラフィックデザイナーたちの〈理論〉』(2017)

※21 『季刊 d/SIGN デザイン no.2』(2002)